久留米工業大学

新着情報

2025.09.17久留米工業大学がロボコン強豪高校に視察|1年生エースの母校|来年に向けて始動した「KROP」チーム

ものづくりが好きな久留米工業大学の学生たちが活動する『3大ものづくりプロジェクト』。

・ロボコン(ロボットコンテスト)プロジェクト

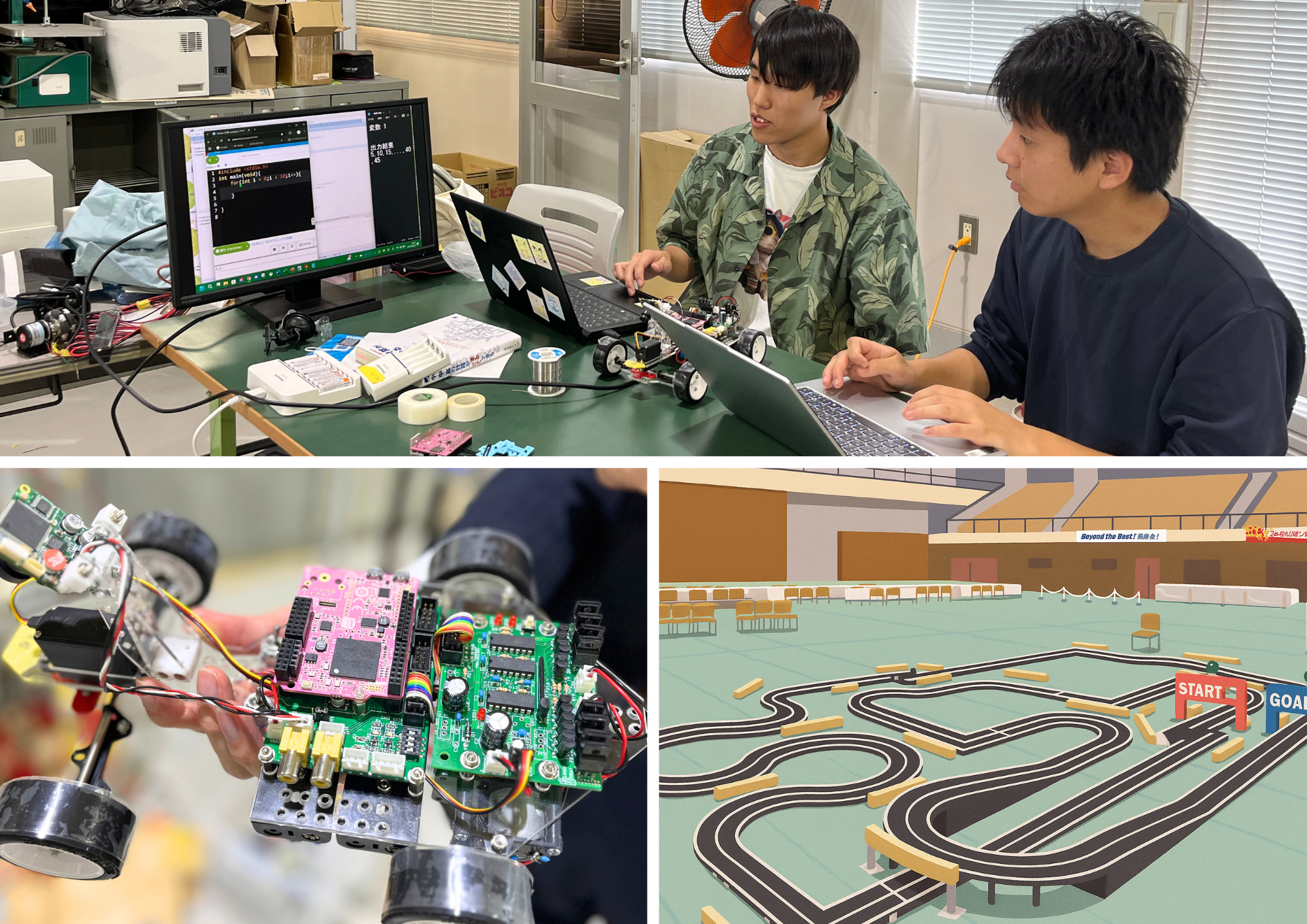

・マイコンカーラリープロジェクト

・コマ大戦プロジェクト

▷詳細はこちら

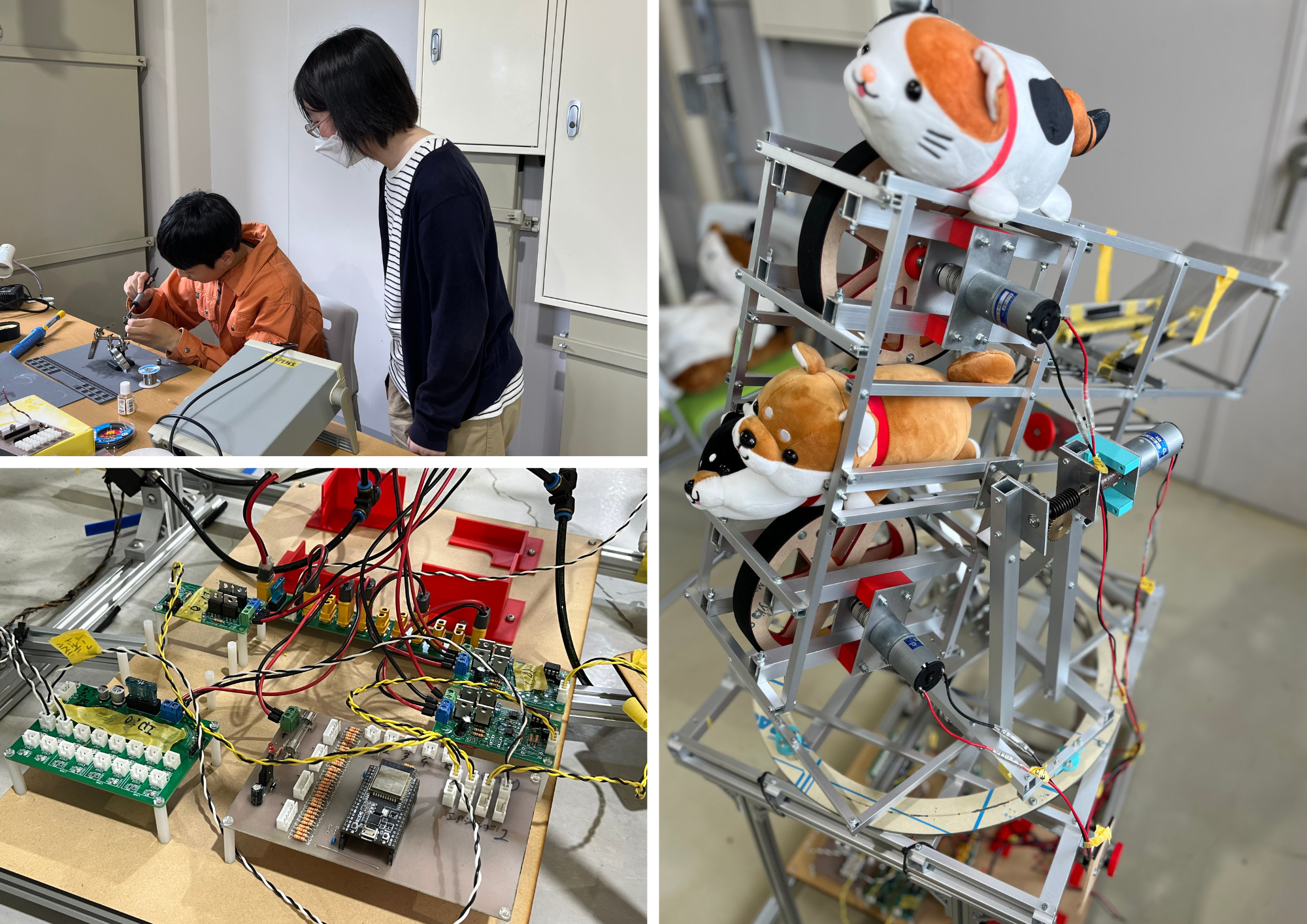

その一つであるロボコン(ロボットコンテスト)プロジェクトでは、機械システム工学科や情報ネットワーク工学科の学生たちから成る『チームKROP』がロボットの製作に取り組んでいます。

先輩から受け継いだチーム名

チーム名「KROP(クロップ)」は、Kurume Institute of Technology ROBOCON Project の略と CROP(作物、収穫の意味を持つ言葉)に掛けてできた名前だそうです。

「物を作ることで、自分たちが実る」との想いを込め、2024年3月の卒業メンバーが命名しました。 KROPはこの夏「九州夏ロボコン」に出場し、2016年のチーム創設以来初めてとなる決勝トーナメント進出を達成!

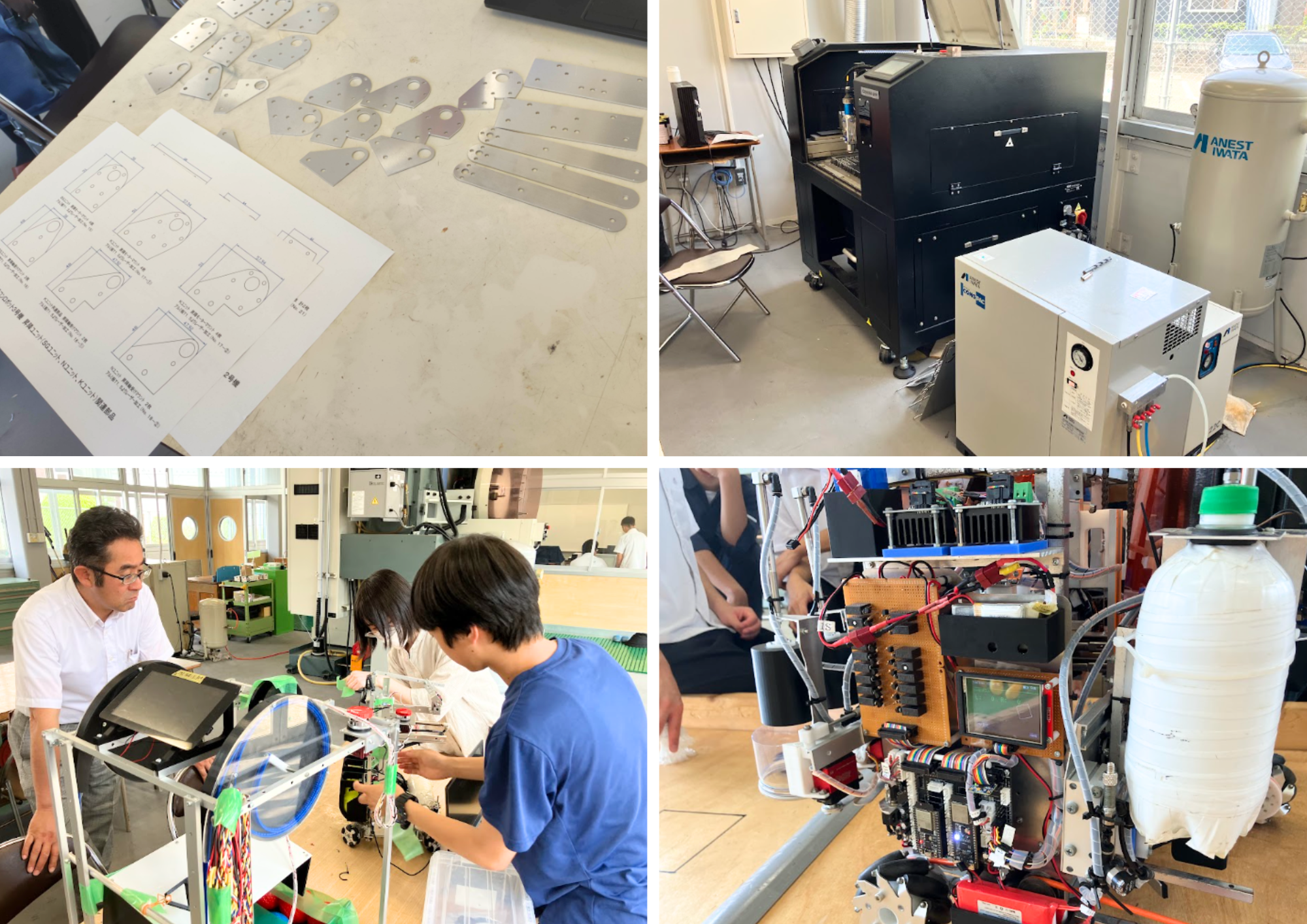

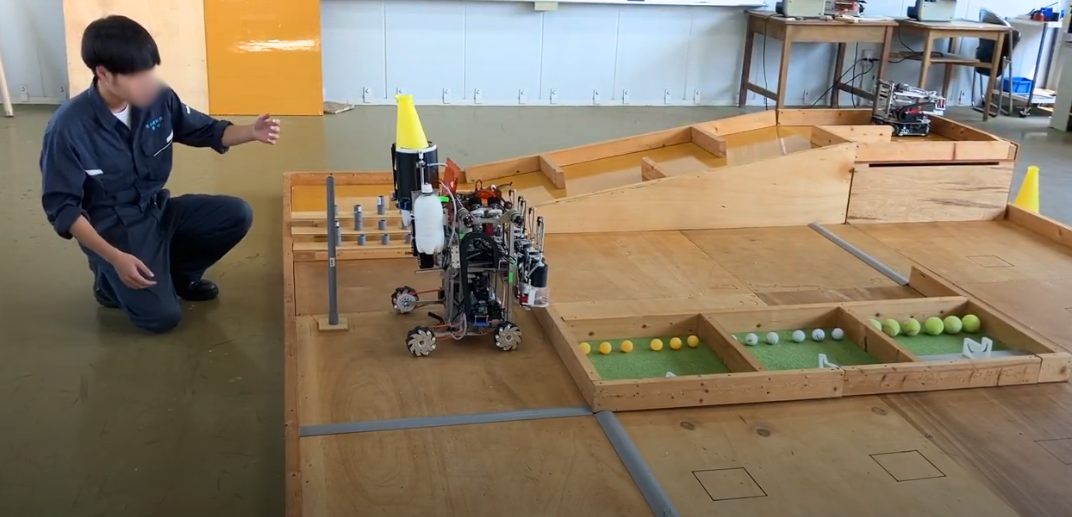

KROPはこの夏「九州夏ロボコン」に出場し、2016年のチーム創設以来初めてとなる決勝トーナメント進出を達成!

⇒(参考)大会の様子はこちらから

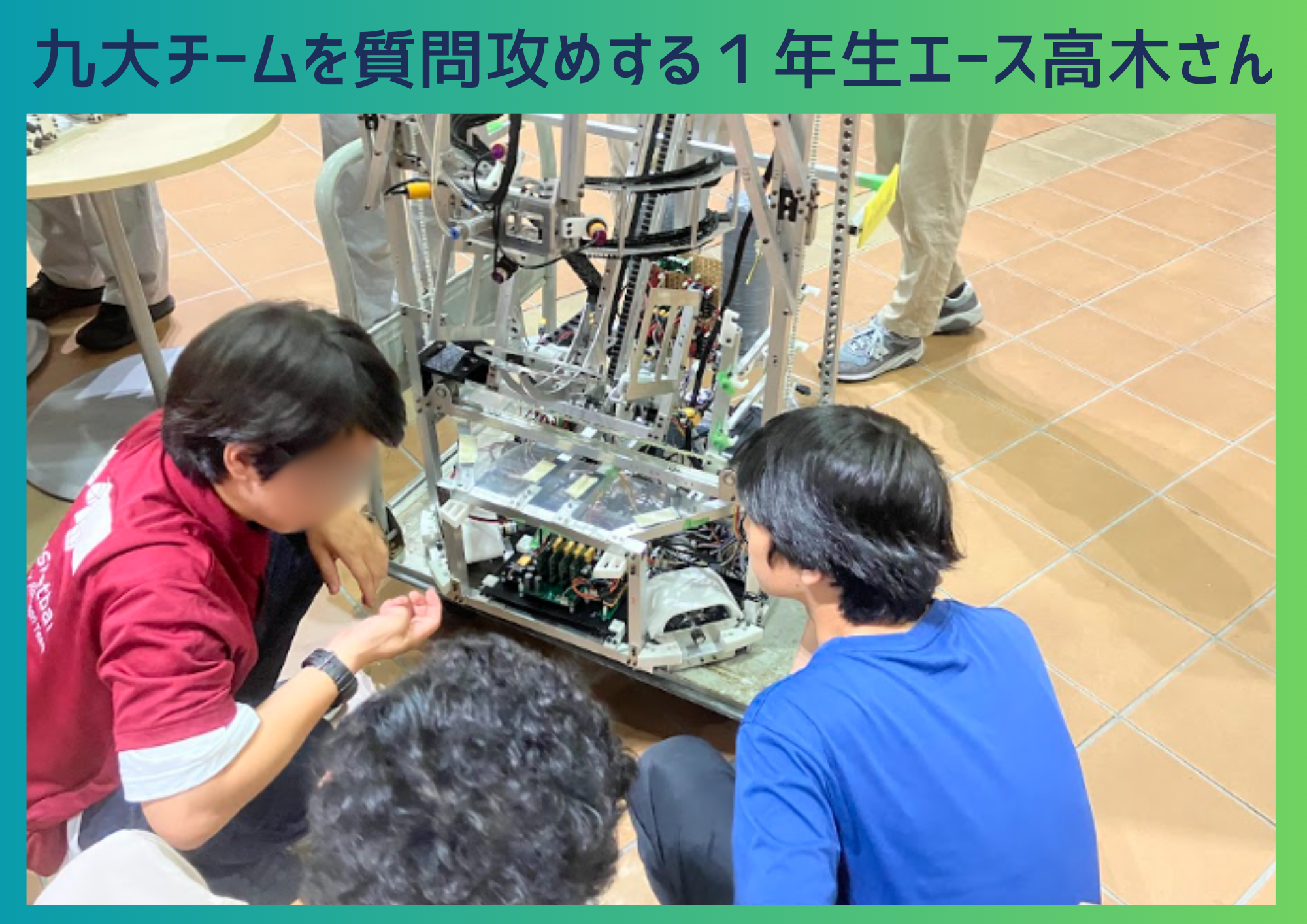

チーム躍進の立役者となった一人が、この春加入した1年生エースの高木真吾朗さん(機械システム工学科)です。

進学先を検討している中で複数の大学のオープンキャンパスに参加し、「ロボットの部品を設計から全て学生が自ら行う」という久留米工業大学に魅力を感じ、入学したのだそう。

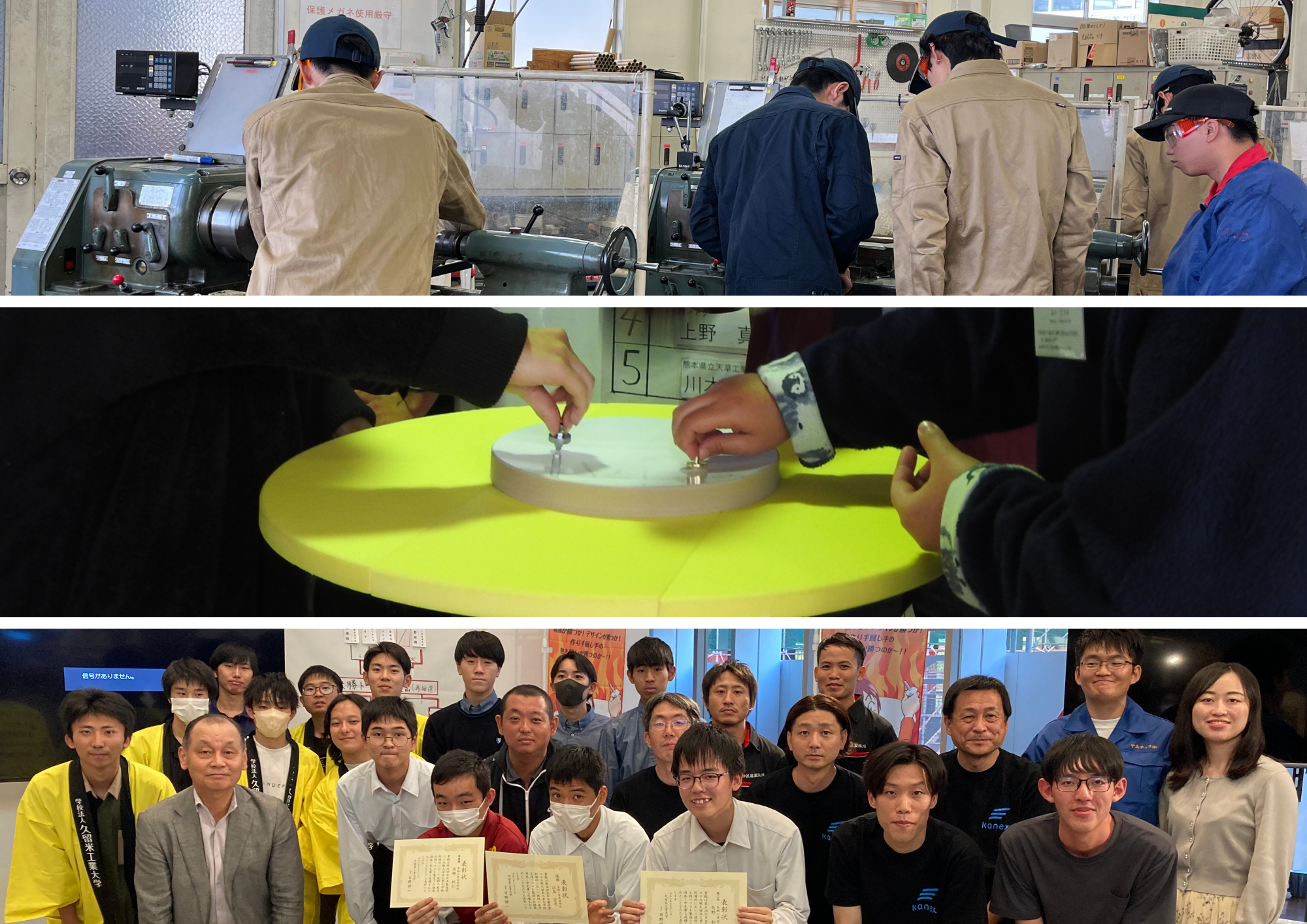

高校時代からロボコン強豪校でスキルや経験を積んできた高木さんは、上級生たちからもとても頼りにされていて、活動拠点のものづくりセンターでは、黙々と、しかし機敏に動きながら集中して作業をしている姿が見られました。

↓ 手つきが違う高木センパイ。

↓ 九州夏ロボコン 大会後の様子

KROPメンバーが高木さんの母校へ視察に行ってきました

8月18日(月)、ロボコンチームおよびその監督を務める技術職員の青木さんが、機械システム工学科の松尾教授と共に熊本県立鹿本商工高等学校を視察しました。

ここは高木さんの出身校で、鹿本商工は県内でもトップクラスのロボコンチームを有しています。

現地では、鹿本商工の教頭・後迫泉先生と、ロボコン部(正式名称はエコ電部)顧問の中村俊一先生にお会いしました。

↑ 写真前列3名:久留米工業大学のロボコンチームのメンバー 左から塚本さん、松尾さん、高木さん/写真後列:左から久留米工業大学松尾重明教授、鹿本商工高等学校ロボコン部顧問の中村俊一先生、高校生の皆さん

新しい技術を学んだKROPチームは、次の目標である『NHK学生ロボコン』に向けて早速ロボットの設計に取り掛かっているそうです。

▼参考

久留米工業大学の『3大ものづくりプロジェクト』のご紹介

ものづくりプロジェクトには3種類あり、掛け持ちで参加することもできます。大小さまざまな工作機械や工具が揃う「ものづくりセンター」を拠点とし、学年・学科を超えた学生たちが、教え合ったり一緒に作業をしながら活動しています。工業高校出身者もいますが、普通科出身でも安心して始められます。自分の所属している学科での学びに捉われず、工学という大きな括りで学びやスキルの幅を広げたい人にオススメのサークルです。

・ロボコンプロジェクト

【特集】ロボコンに挑む理系女子1人と理系男子2人に理由を聞きました|久留米工大ものづくりセンターで活動する学生たち

・マイコンカーラリープロジェクト

【特集】自動運転ロボットがタイムを競う「マイコンカーラリー」|久留米工大ものづくりセンター 学科・学年を超えた学生の挑戦と体験談

・コマ大戦プロジェクト

【特集】コマ大戦って何?|久留米工業大学『ものづくりセンター』で活動するたくさんの学生たちの姿

機械システム工学科の教員紹介

■ 学科長を務める松尾重明教授

『生活の中や仕事(重労働)の場面で、楽に仕事をできるような機器の設計・製作を行っています』

研究分野:生体力学をベースにした、医療・福祉機器や農業機械の研究・開発

事例:地元久留米では、(株)久留米リサーチ・パークのFS事業や、医療機関からの受託研究なども行ってこられました。その例として、車いす利用者の極的な社会参加の一助となるよう、ベッドから車いすへ移乗する装置を設計・製作されています。また、モーターアシスト付き歩行器やスイカ収穫補助機の製作実績もお持ちです。

■ 澁谷秀雄教授

『切削や研磨といった機械加工技術、IT・IoT技術を活用した計測・見える化に関する研究、伝統工芸の技術化などに取り組んでいます』

研究キーワード:精密、マイクロ・ナノ、研削、研磨

事例:半導体デバイス材料などの鏡面研削技術、久留米絣・織機・括り機・巻取機の開発など

澁谷先生が長年携わってきた久留米絣の括り機が、今年の大阪万博に出展されました。⇒澁谷先生のインタビュー記事はこちら

また、本学では学生がAIを活用して地域課題の解決に挑む教育プログラムを実施しており、毎年地元企業等からテーマを集めています。令和7年度は、その一つとして「久留米絣織機の振動や音のモニタリングによる故障予知」の研究が行われ、澁谷先生がサポートに入りました。 ⇒PBLについてはこちら

(発信元:事業戦略課)