久留米工業大学

新着情報

2025.09.11【概要レポート】久留米工業大学の令和7年度「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」の成果発表会を開催しました

地元産業界等と地域の課題解決に向けた連携事業として、企業・自治体の皆様とともに約半年間にわたって課題解決を重ねてきた「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」の成果を地域の皆様に発表するため、2025年8月8日(金)に成果発表会を開催いたしました。

「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」は工学部全学科の2年生以上が対象の選択科目(授業名:AI実践プロジェクトⅠ・Ⅱ)でAIの技術力だけでなく、課題発見力・解決力・コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力を身につけることを目的としています。

社会人や大学院生や指導教員が各チームのファシリテータをつとめ、学科混成の選抜学生がチームを組んで、地元産業界等からAI応用研究所に寄せられた技術相談の中から選びAIを用いて、各々の課題解決に取り組みます。

「AI実践プロジェクトⅠ」の到達目標

「AI実践プロジェクトⅠ」という授業科目では、次のような内容を到達目標としてしています。

1.AI・データサイエンスの意義を理解し、社会課題解決の可能性を実感する。

2.地域産業と連携し、AI実践力や課題発見・解決力を養う。

3.実データを用いた分析・可視化の技術を習得する。

4.Pythonなどで課題解決に向けたソフトウェアを開発する。

5.発表会を通じて、プレゼン力や資料作成力を身につける。

久留米工業大学の「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」は全国レベルの高い評価を多数獲得

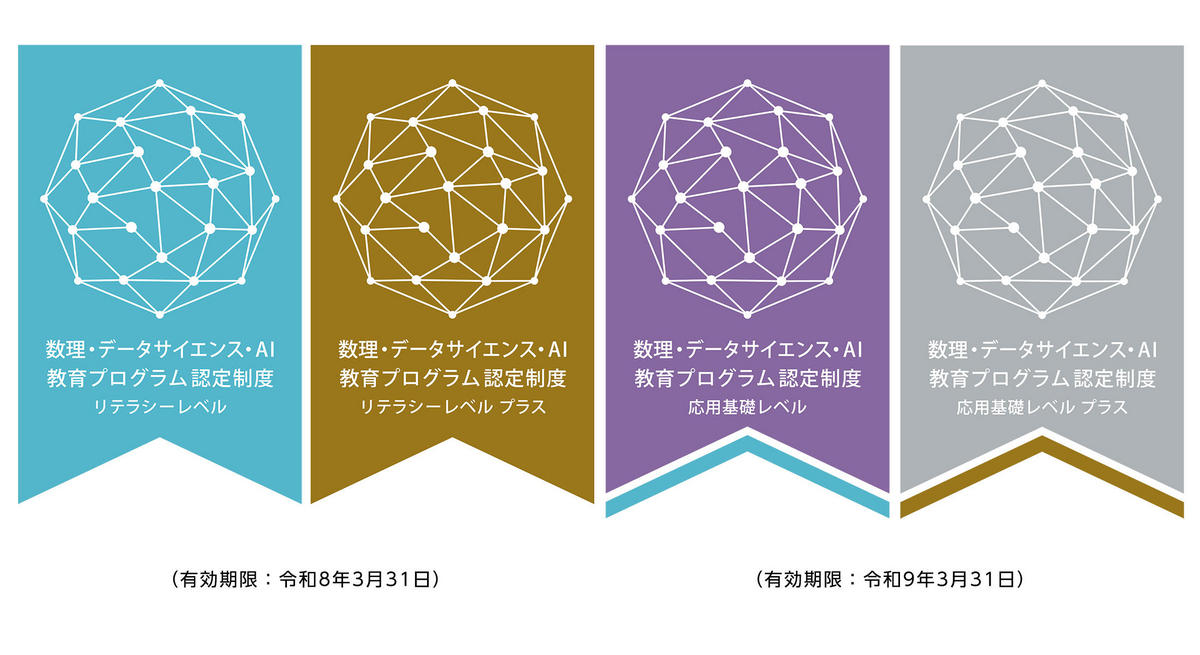

本学のPBLはその先進性と教育の質の高さが評価され、文部科学省によるハイレベル認定や、工学教育協会賞をはじめとする全国規模の賞も複数受賞しています。

その一例として、文部科学省が認定するMDASH(数理・データサイエンス・AI教育プログラム)については、リテラシー及び応用基礎の両レベルにおいて、特に優れた教育プログラムとして、「+」(プラス)に選定されています。現時点で、この2つのレベルでプラスに選定されている大学は、全国で4校のみ、そのうち私学は本学のみです。

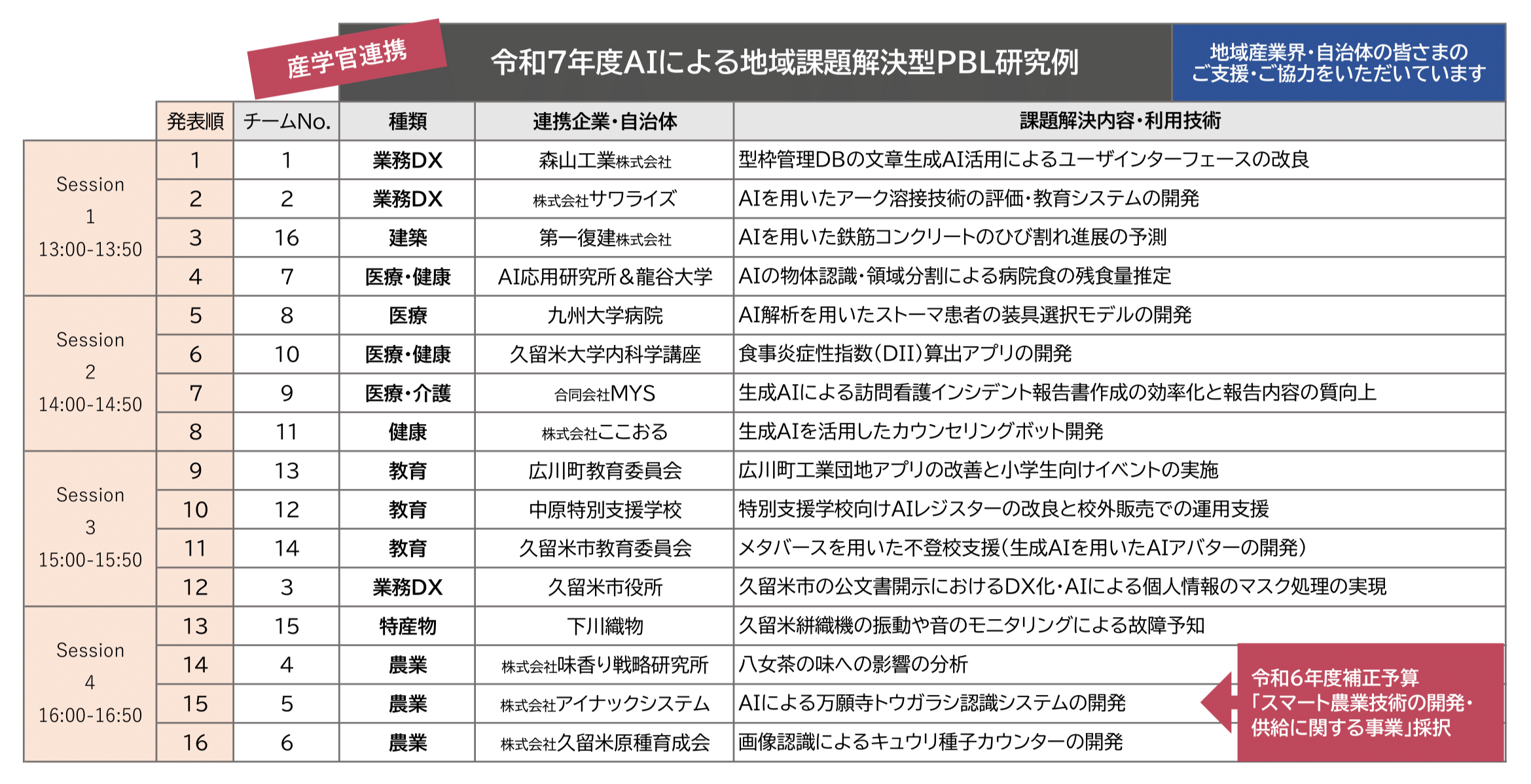

16チーム、4セッション 司会は学生

成果発表会の第1部では、課題テーマごとに4つのセッションに分かれ、合計16チームが発表を行いました。各セッションでは、大学院生が1名ずつ司会を務めました。

また、発表後には、協力者の皆様(企業の方々など)から熱のこもったコメントをいただき、学生への労いの言葉をはじめ、PBLの意義や今後への期待などが語られました。

第2部では懇親会が開かれ、学生・協力者・見学者が一堂に会し、意見交換や質疑応答などを通じて大いに盛り上がりました。

総勢170名の参加者

飛び入り参加もあり、社会人の方だけで約90名にご来場いただき、さらにZoomからも合わせると約170名の方にご参加いただきました。さらに、PBLの指導教員からは「昨年より確実にレベルが上がった」との声も聞かれました。 ⇒ MDASHについての詳細はこちらから

⇒ MDASHについての詳細はこちらから

⇒ 「地域課題解決型AI教育プログラム」の詳細はこちらから

⇒ AI教育プログラムに関する受賞歴についてはこちらから

令和7年度PBL成果発表会 プログラム

第1部 成果発表

▶発表内容はこちらから

▶総評 日野伸一学長

第2部 意見交換会(ポスター発表)

▶協力者様の声①

▶協力者様の声②

▶発表会を見学された方の声

▶参加学生の声

▶参加チームの声

▶担当教員の声:小田まり子教授(AI応用研究所所長)

▶参加者アンケートのコメント

総評 日野伸一学長

本日は、長期休暇直前にもかかわらず、長時間の発表会にご参加いただき、ありがとうございました。多くの方にご参加いただきましたことに、心より御礼申し上げます。

参加した2年生たちは、入学してわずか1年4ヶ月で、ここまでの発表ができるようになりました。社会に出ると、まずは課題を見つけるところから始めなければなりませんが、今回は、課題を与えていただき、それに取り組みました。学生の指導をしてくださった先生方、大学院生、協力者の皆様のサポートのおかげだと感じております。

プレゼン資料も総じて素晴らしい出来でしたし、2年生がこれだけ大勢の前でしっかりと発表されたことに、敬意を表したいと思います。学生の皆さんは、このPBLを通じてさまざまな方々と関わることができ、自分たちが取り組んだ課題の社会的ニーズに気づくことができました。ぜひこれを、今後の学びに活かしていただきたいと思っております。

本学は、「人間味豊かな産業人の育成」という建学の精神の下、2027年に向け、3つのビジョンを掲げて学生の教育に取り組んでおります。

- 学生一人ひとりが成長を実感できる大学

- 工学技術で地域に貢献する大学

- グローバルな視点をもって新しい知と技術に向き合う大学

今回の「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」は、まさにそのすべての要件を満たした、本学が誇るプログラムであり、小田先生をはじめとするAI応用研究所のメンバーの方々が、さまざまな場で受賞されるなど、外部からも大変高く評価されています。

これもひとえに、ご協力いただいている皆様方のお力、そして履修している学生諸君の頑張りによるものと思っております。この場をお借りして御礼申し上げます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

▷各テーマの発表内容については詳細レポートをご覧ください

▶目次に戻る

第2部 意見交換会

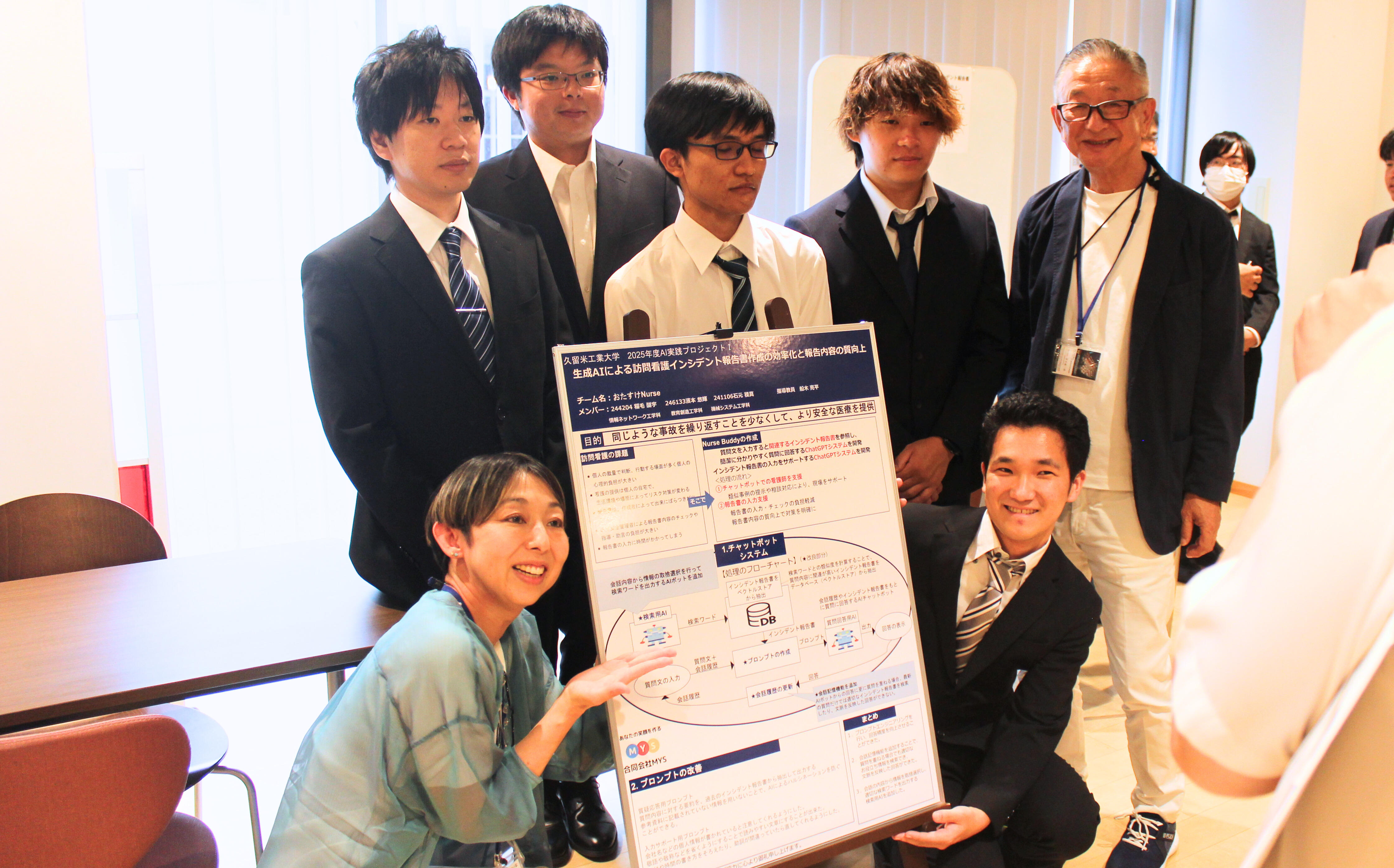

協力者様の声① 離島での訪問看護×AI 『夢が広がった』『ぜひ来年も参加したい』

(写真左下:合同会社MYS 谷口様/看護師)「生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の質向上」プロジェクトチームと一緒に。

(写真左下:合同会社MYS 谷口様/看護師)「生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の質向上」プロジェクトチームと一緒に。

知り合いの方からPBLのことを教えていただき、「こんなのがあったらいいな」という思いから、AIを使った訪問看護用チャットボットの開発を提案させていただきました。

Q 本学の学生の印象はいかがでしたか?

私たちは離島(五島列島)を拠点としているので、学生さんとはすべてオンラインでのやりとりだったのですが、対面の機会があればよかったなと思います。学生さんたちは控えめな印象で、最初は顔出しも恥ずかしがっていましたが、訪問看護について理解を深めていただけるように、毎週チャットで話したり、資料を送ったりしました。わからないことがあれば、積極的に話してもらえたら嬉しいです。

Q 今後の展開や希望

今回初めてPBLに参加して、夢が広がりました!このPBLを通して改善できるとわかって、あれもこれもとアイディアが浮かんできました。ぜひ来年も参加したいです。

▶目次に戻る

協力者様の声② 医療系大学からの参加

(写真右から二人目:聖マリア学院大学看護学部 堤教授)「食事炎症性指数(DII)算出アプリの開発」プロジェクトチームと一緒に。

(写真右から二人目:聖マリア学院大学看護学部 堤教授)「食事炎症性指数(DII)算出アプリの開発」プロジェクトチームと一緒に。

聖マリア学院大学には、久留米工業大学のPBL(課題解決型学習)に参加できる選択科目があります。昨年度は9名の学生が参加しましたが、今年度は1名のみの申し込みとなりました。そこで、その学生に受講の意思を確認したところ、「他大学や異なる分野の人と関わってみたいので、一人でも開講してほしい」との希望がありました。

今年のテーマは「AIを活用した病院食の残食量推定」でした。医療の現場では日々の仕事に精一杯で、業務上生じている問題を解決したり、楽にしようという考えにまで至れていないのが現状です。しかし、このPBLを通して、一気には難しくとも今よりもっとよくすることができると実感しましたし、アプリを実装できれば看護師さんたちにすごく喜ばれると思います。

2025年12月18日追記:

フクオカワンビルで開かれた久留米大学主催のイベントにおいてDIIアプリの紹介と体験が行われ、開発に携わった工学部情報ネットワーク工学科4年の稲富 貴之さんが登壇しました。→稲富さんによるアプリの紹介はこちら

▶目次に戻る

発表会を見学された方の声 初めて参加『業務に活用する段階まで来ていることに驚き』

(金融業界にお勤めのN様)

(金融業界にお勤めのN様)

上司からPBLの案内をもらい、初めて発表会を観覧しました。(同じ部署から3名ご参加)

Q PBL発表会をご覧になっていかがでしたか?

たった4ヶ月でここまでの成果を出し、一部のプロジェクトは実際に業務に活用される段階まできていると聞き、驚きました。私が働いている業界でも、データベースからデータを取得するような人的業務を生成AIにさせるといったことであれば、そのまま業務に適用できそうだと感じました。

Q 本学の学生の印象はいかがでしたか?

特別支援学校のAIレジスター開発を行ったチームが、プロジェクトを始める段階で「全部AIでやってはいけないんですね(生徒が自分で考えて行う部分も残しておく必要がある)」と話したというエピソードを聞いて、大事なことを分かった上でシステム開発をされているのがすごいと思いました。8分という短い発表時間でしたが、凝縮して分かりやすく説明されていました。後期に開かれる大学院生のPBL発表会もぜひ聞きたいです。

▶目次に戻る

参加学生の声 『他学科の学生との学びが新たな発見に』『授業と現場がつながった』

(写真:建築・設備工学科3年生 小林桜さん)

(写真:建築・設備工学科3年生 小林桜さん)

Q どのような理由で参加されましたか?

元々コンピューターやプログラミングは好きなのですが、AIの知識はゼロなので、AIについて学びを深められるPBLに参加することにしました。PBLは今年で2年目です。

Q 本プロジェクトに参加されてみていかがでしたか?

今年は「AIを活用して鉄筋コンクリートのひび割れ進展を予測する」というプロジェクトに参加しました。他学科の学生(4人中2人は教育創造工学科と機械システム工学科)と一緒に活動する中で、自分たち建築・設備工学科の学生にとっては当たり前のことについて質問をされる時があり、新しい発見でした。逆にAIについては情報ネットワーク工学科の人が詳しいので、4年生の先輩に聞いたり教えてもらいながら進めました。

学科の授業では、コンクリートの知識を学ぶ際に写真1枚だけしか資料がないといった場合もありますが、このプロジェクトでは何枚もの写真を協力企業から提供していただき、現場で働いている方の話も聞くことができました。こうした、授業では習わないような部分をPBLでは学ぶことができて、授業と現場が繋がったと感じました。

▶目次に戻る

参加チームの声 『社会性を身につけられるPBL』『上級生や企業の方との交流で得た経験を将来に活かしたい』

(写真:「メタバースを用いた不登校支援(生成AIを用いたAIアバターの開発)」プロジェクトチーム/左から情報ネットワーク工学科3年生 久保智寛さん、情報ネットワーク工学科4年生 草野翼さん、情報ネットワーク工学科2年生 桑原泰河さん、教育創造工学科4年生 杉本旭さん ※草野さんと杉本さんはファシリテーター)

(写真:「メタバースを用いた不登校支援(生成AIを用いたAIアバターの開発)」プロジェクトチーム/左から情報ネットワーク工学科3年生 久保智寛さん、情報ネットワーク工学科4年生 草野翼さん、情報ネットワーク工学科2年生 桑原泰河さん、教育創造工学科4年生 杉本旭さん ※草野さんと杉本さんはファシリテーター)

Q どのような理由で参加されましたか?

(桑原さん)AIに興味があったのと、PBLに参加することで実際の企業の話を聞けたり、社会人の方とのコミュニケーションの取り方や応対の仕方を学ぶことができ、社会性を身につけられると感じたからです。また、上級生の杉本さんからは、対面・電話・Eメールでのやり取りについてアドバイスをいただき、とても助かりました。

(久保さん)AIに興味があって昨年からPBLに参加しています。前回はChatGPTがテーマだったのですが、今年はメタバースに挑戦しました。先輩の杉本さんは教員を養成するための学科に所属されているので、不登校者への声掛けや対応方法などについて教えていただき、勉強になりました。

Q 本プロジェクトに参加されてみていかがでしたか?

(桑原さん)答えが無いテーマではありますが、その分やりがいがあると感じました。(不登校問題の解決策として)何を目指すのか?という課題はありますが、当事者にとってその選択肢が増えるのはいいことではないかと思います。

(久保さん)久留米工大はフランクな先輩が多くて楽しいです!

Q 将来はどのようにお考えですか?

(桑原さん)PBLを通して企業の方々と交流することができたので、この経験を、社会に出て、あるいは大学院に進学してから、活かしていきたいです。できれば、メタバースや映像関係に進みたいと思っています。

☆担当教員のリー先生よりコメント

「学年が違う学生たちが集まり、チームとしてとてもよく回っていました。初参加の2年生はまじめに努力していましたし、ヘルプが必要な時は、経験者である上級生たちがうまくサポートしていました。」

▶目次に戻る

担当教員の声 小田まり子教授(AI応用研究所所長)

Q 今回の成果発表はいかがでしたか?

初年度は6テーマから始まりましたが、5年をかけてカリキュラムの改良や協力体制の整備を重ね、今年度は遂に16テーマまで増えました。

今年は、初年度のAI教育プログラムを受けた学年が最上級生(大学院2年生)に達し、初めて全学年がこのプログラムの経験者になりました。大学院進学者も増え、ファシリテーターとして後輩たちのPBLを支えてくれています。また、そのお陰でPBLの内容が高度化し、充実してきました。ぜひ現在の2年生もPBLを継続して、いずれは後輩の指導をしながら「社会人力」や「リーダーシップ」を身につけてくれたらいいなと期待しています。

Q 地域との産学連携も深まってきているようですね?

PBLは、教育のみならず、AI応用研究所が取り組む共同研究にも繋がり始めました。たくさんの方のご協力を得てここまで続けてきた結果、昨年から外部資金が取れるようになり、社会実装までたどり着き、研究としても認められてきています。補助金を獲得された地域の中小企業様は社会実装に弾みがついたのではないでしょうか。

PBLに何年も関わってくださっている社会人の方は、確実にAIに関する知識や技術を習得されているように思います。今年度からは、福岡県工業技術センターの方にも各テーマに一人ずつ参加していただき、研究者・技術者として、学生に優しく、時にはシビアに、アドバイスをしてくださいました。それは、学生にとって非常に良い影響を与えたと思います。

ご協力いただいた地域企業や自治体の皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

本学が取り組む「産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラム」が、このたび日本工学教育協会第29回工学教育賞(2024年度・業績部門)を受賞し、その表彰式が8月27日に行われました。表彰式には、AI応用研究所の所長を務める小田まり子教授(写真左)とリー・リチャード准教授(写真右)が出席し、その喜びを語りました。小田まり子教授らのグループは、今年5月に九州工学教育協会第27回九州工学教育協会賞も受賞しており、工学教育界において栄えある賞をダブルで獲得したことになります。

本学が取り組む「産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラム」が、このたび日本工学教育協会第29回工学教育賞(2024年度・業績部門)を受賞し、その表彰式が8月27日に行われました。表彰式には、AI応用研究所の所長を務める小田まり子教授(写真左)とリー・リチャード准教授(写真右)が出席し、その喜びを語りました。小田まり子教授らのグループは、今年5月に九州工学教育協会第27回九州工学教育協会賞も受賞しており、工学教育界において栄えある賞をダブルで獲得したことになります。

▶目次に戻る

参加者アンケートのコメント

この他、参加者アンケートでは、次のようなご感想もいただきました。

・主に2年生による発表と聞いて非常に驚きました。上級生や先生方の高いサポート力や教育体制があっての事だと思います。

・以前見させていただいたPBLの時よりも、明らかに内容が進歩していて、プロジェクトとして本当に素晴らしいものだと感じました。企業にとっても学生のフレッシュさは刺激になりますし、色々と考えさせられる部分がありました。

▶目次に戻る

久留米工業大学は、これからも地域と共に AI を上手に活用しながら、地域社会に貢献してまいります。

今後もさらに企業や自治体をはじめ、より多くの地域の方々と関わっていきたいと考えておりますので、少しでもご興味がございましたらまずは一度お気軽にご連絡ください。

▶各テーマの発表内容の詳細はこちらから

(参考)

PBL成果発表会ポスター(全16チーム分).pdf

【祝・受賞】久工大が九州工学教育協会賞を受賞!地域と学生が協働し『AI×工学』で挑む課題解決型教育に高い評価|小田まり子教授らが表彰式に出席

<久留米工業大学の AI 教育プログラムに関するお問い合わせ先>

久留米工業大学 事業戦略課

電話 :0942-22-2345(代表)

E-mail:senryaku[at]kurume-it.ac.jp

[at]を@に変更して送信してください

(発信元:事業戦略課)