久留米工業大学

新着情報

2025.09.11【詳細レポート】学生×地域企業がAIで医療・看護・農業・DX・行政の16課題に挑戦|久留米工大AI‐PBL成果発表(令和7年度)

久留米工業大学(福岡県久留米市)では、

この度、8月8日(金)に成果発表会を開催し、

⇒発表会の概要レポートをご覧になりたい方はこちら

令和7年度PBL成果発表会 第1部 成果発表(1チームあたり発表4分+質疑8分=計12分)

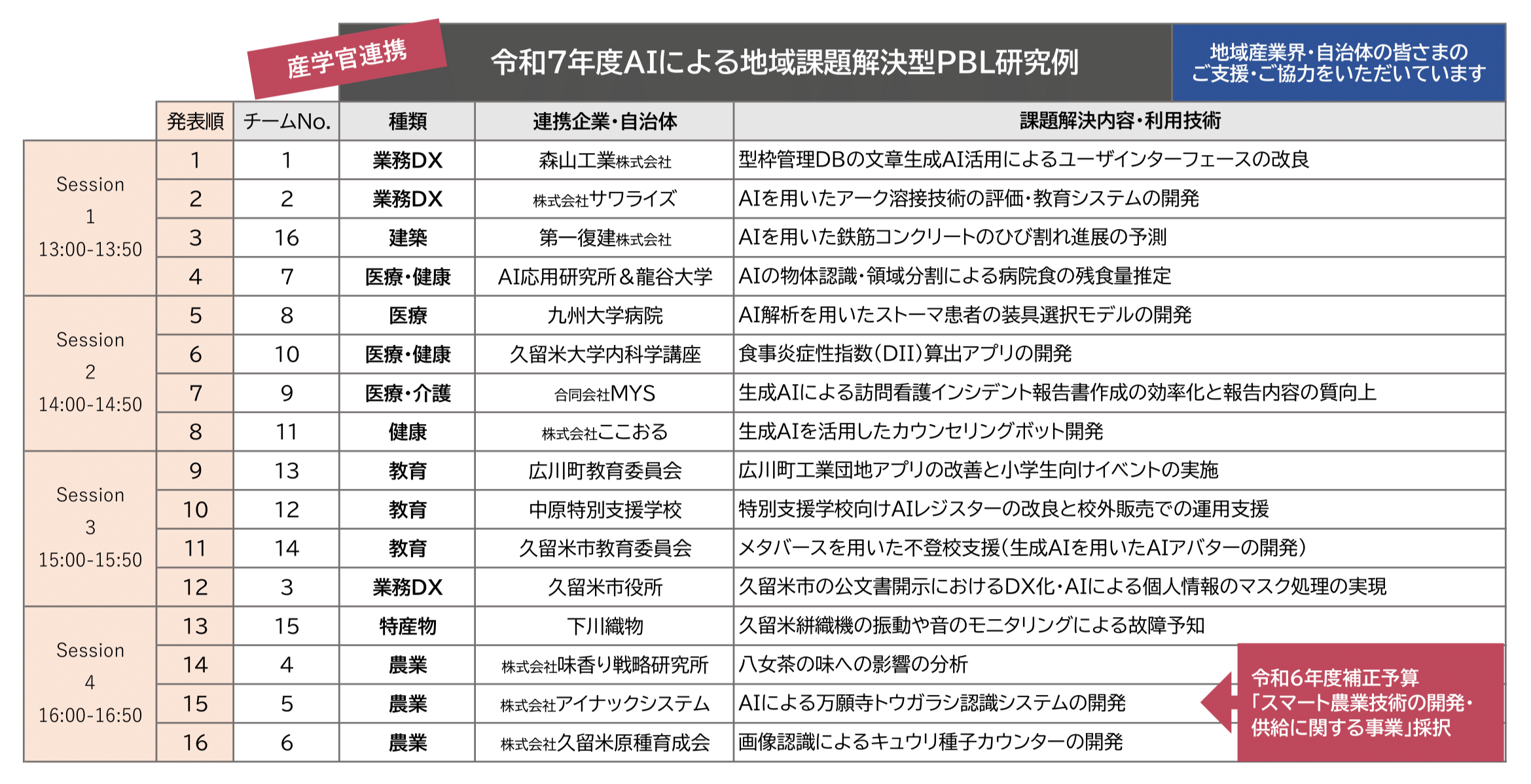

▶Session1 製造業・建設業・医療におけるDX

・在庫管理や技術評価のシステム開発

・画像認識による不具合の検出や分類・分量判定

等に取り組みました。

▶Session2 医療・看護・健康

・医療従事者、患者、悩みを抱えた人々のために、アプリやチャットボットの開発に取り組みました。

▶Session3 行政・教育機関

・アプリやアバターなど、教育・福祉に役に立つプロダクトの開発

・行政データの自動処理化

等に取り組みました。

▶Session4 農業・特産物

・久留米絣織機の故障予知

・八女茶の品質分析(味と気象の関係)

・農作物の品種改良や収穫の自動化

等に取り組みました。

発表概要に出てくる専門用語(茶色)については、末尾の用語集をご参照ください。

▶用語集

▶成果発表会の全体概要はこちら

成果発表 Session1 製造業・建設業・医療におけるDX

チーム1: 型枠管理DBの文章生成AI活用によるユーザーインターフェースの改良

チーム名: 森山エンジニアリング(PreMori)

協力: 森山工業株式会社 森山様、岡本様

発表概要:

① 課題/目標

型枠管理の非効率による過剰在庫や保管スペースの浪費、顧客フィードバック管理の難しさを解決するため、AIとシステムを活用し効率化を図るWEBアプリを開発。

② 取組内容

開発環境をStreamlitからReact+FastAPIへ移行し、RAG技術を導入。ユーザーの質問からSQL文を生成し、データベース情報を取得するエージェントを開発。

③ 成果

回答精度96%を達成。複雑なUIやページ遷移の自由度、パフォーマンス面の課題を改善し、UXを大きく向上させた。

④ 今後について

未完成のエージェントと追加機能の実装に取り組む予定。

1_森山エンジニアリング_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(森山工業株式会社 森山様)

大変内容の濃い発表をしていただきありがとうございました。こちらの依頼目的などを説明して、学生たちが一生懸命作ってくれました。今後はこういうものが当たり前になっていく世界がくるのだろうなと思い、私もまた一生懸命取り組んでいきたいと思います。

▶目次に戻る

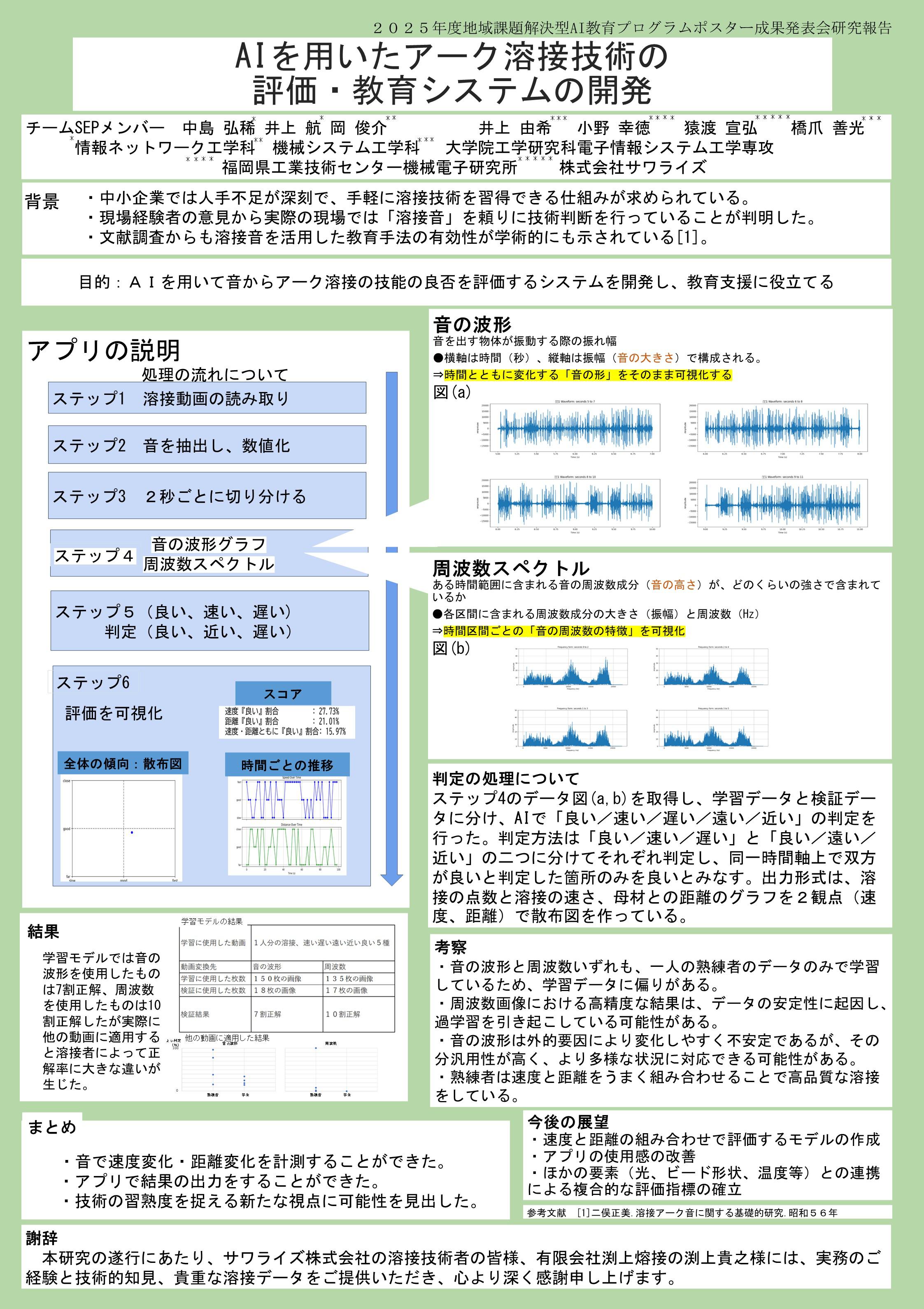

チーム2:AIを用いたアーク溶接技術の評価・教育システムの開発

チーム名: エスイーピー(SEP Sound Evaluation Project)

協力: 株式会社サワライズ 猿渡様、有限会社渕上熔接 渕上様

発表概要:

① 課題/目標

中小企業の人手不足を背景に、誰でも手軽に溶接技術を習得できる仕組みが求められており、AIで技術評価を行うシステムの構築を目指す。

② 取組内容

5種類の溶接音データを収集し、音の波形と周波数スペクトルに変換してAIに学習させることで、音から技術レベルを評価できる仕組みを構築。

③ 成果

熟練者は速度と距離の最適な組み合わせで高品質な溶接を実現していることが判明。参照データに偏りはあるものの、アプリで結果を視覚化でき、新たな技術評価の可能性を示した。

④ 今後について

速度と距離の評価モデルの構築、アプリの操作性向上、複合的な評価要素の統合を進める予定。

2_SEP_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(福岡県工業技術センター 小野様)

当初はたどたどしさがあり心配していましたが、学生たちが議論を深め、素晴らしいチームに成長しました。AIだけでなく、溶接技術そのものにもぜひ興味を持ち、勉強してもらえたら嬉しいです。

(株式会社サワライズ 猿渡様)

非常に社会的意義のある研究だと思います。評価というのは非常に難しいものですが、AIを活用したシステムの構築に果敢に取り組み、一定の方向性が見えたというのはとてもよかったです。製品化を期待しています。

▶目次に戻る

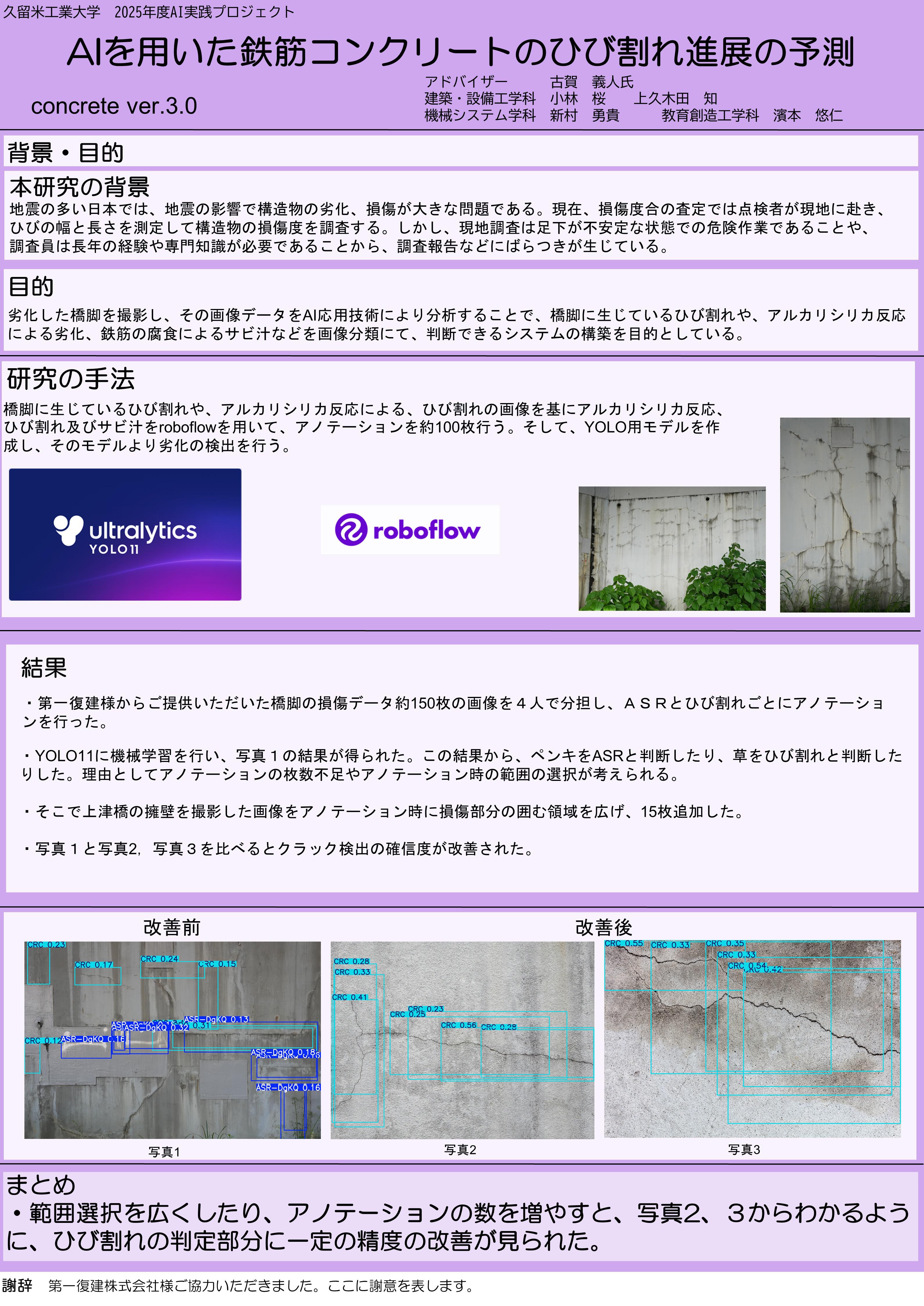

チーム3:AIを用いた鉄筋コンクリートのひび割れ進展の予測

チーム名: コンクリート ver.3.0

協力: 第一復建株式会社 宋様、園田様

発表概要:

① 課題/目標

地震の多い日本では構造物の劣化調査が必要だが、現場は危険で、調査には専門知識が求められ精度にばらつきがある。AIで劣化状況を画像分類できるシステムの構築を目指す。

② 取組内容

約150枚の橋脚画像にアノテーションを行い、YOLOモデルでひび割れや腐食の検出を試みたが、ペンキや反射、草などを誤認識する課題が判明。

③ 成果

アノテーションの数や範囲を増やすことで、ひび割れ検出の精度が向上した。

④ 今後について

さらなる画像データ収集とアノテーション手法の改善により、検出精度の向上を図る。

3_コンクリートver.3.0_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(第一復建株式会社 宋様)

大量の画像データを扱う作業は苦労されたと思いますが、短期間でここまで整理できて本当にすごいなと思います。今後、さらなる精度の向上により、私たちの業務に活用できるようになることを期待しています。

(福岡県工業技術センター 古賀様)

非常に挑戦的で難しいテーマでしたが、学生の皆さんが思考錯誤しながら取り組まれる姿勢を見て、やはり勉強とはこういうものだなと感じました。この経験を通して、新しいものを作りだす大変さを体験されたと思いますので、今後も、さらに多くの試行錯誤を重ねていかれることを願っています。

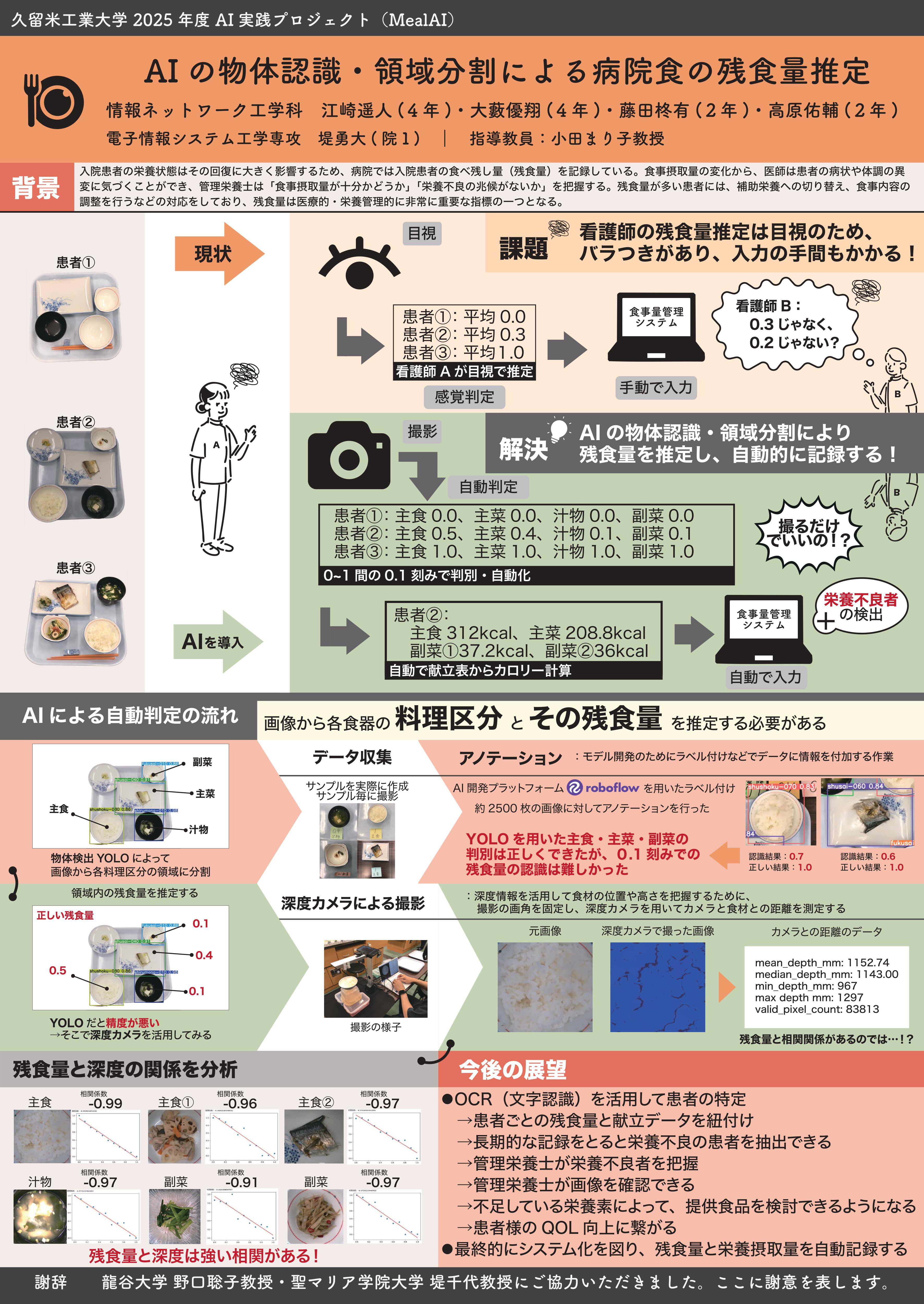

チーム4:AIの物体認識・領域分割による病院食の残食量推定

チーム名: ミールエーアイ(MealAI)

協力: 龍谷大学 野口教授、聖マリア学院大学 堤教授

発表概要:

① 課題/目標

病院の食事摂取量推定が看護師の目視と手入力に依存しており、基準のばらつきや業務負担が大きいため、画像認識AIを活用した自動推定システムの構築を目指す。

② 取組内容

約2500枚の画像にアノテーションを実施し、YOLOモデルで料理の区分と残食量を推定。料理区分は95%の精度を達成したが、残食量は約60%で、食材配置や光の影響が課題となり深度カメラを導入。

③ 成果

深度カメラにより食材との距離を計測し、深度と残食量の強い相関を確認した。

④ 今後について

領域分割と深度情報を統合した残食量推定システムを開発し、OCRと連携して栄養管理や指導支援システムへの展開を図る。

4_MealAI_ポスター_軽量版.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(龍谷大学 野口教授)

管理栄養士の立場から、料理区分ごとの摂取量の把握は非常に重要ですが、数百名分の食事調査は看護師さんにお任せしている状況です。今後、一人ひとりの摂取カロリーまで分かるようになれば、私たちにとって大変大きな助けになります。

(聖マリア学院大学 堤教授)

看護教育に携わっておりまして、このプロジェクトは看護師の業務改善にも繋がるとのことで参加させていただきました。学生は熱心に多くの作業と試行錯誤を重ねられ、また、専門外の専門知識についても学ばれました。今後は、異業種・異分野との交流を通して地域課題を解決していくことが求められていると思います。

▶目次に戻る

▷発表概要に出てくる専門用語の解説はこちら

成果発表 Session2:医療・看護・健康

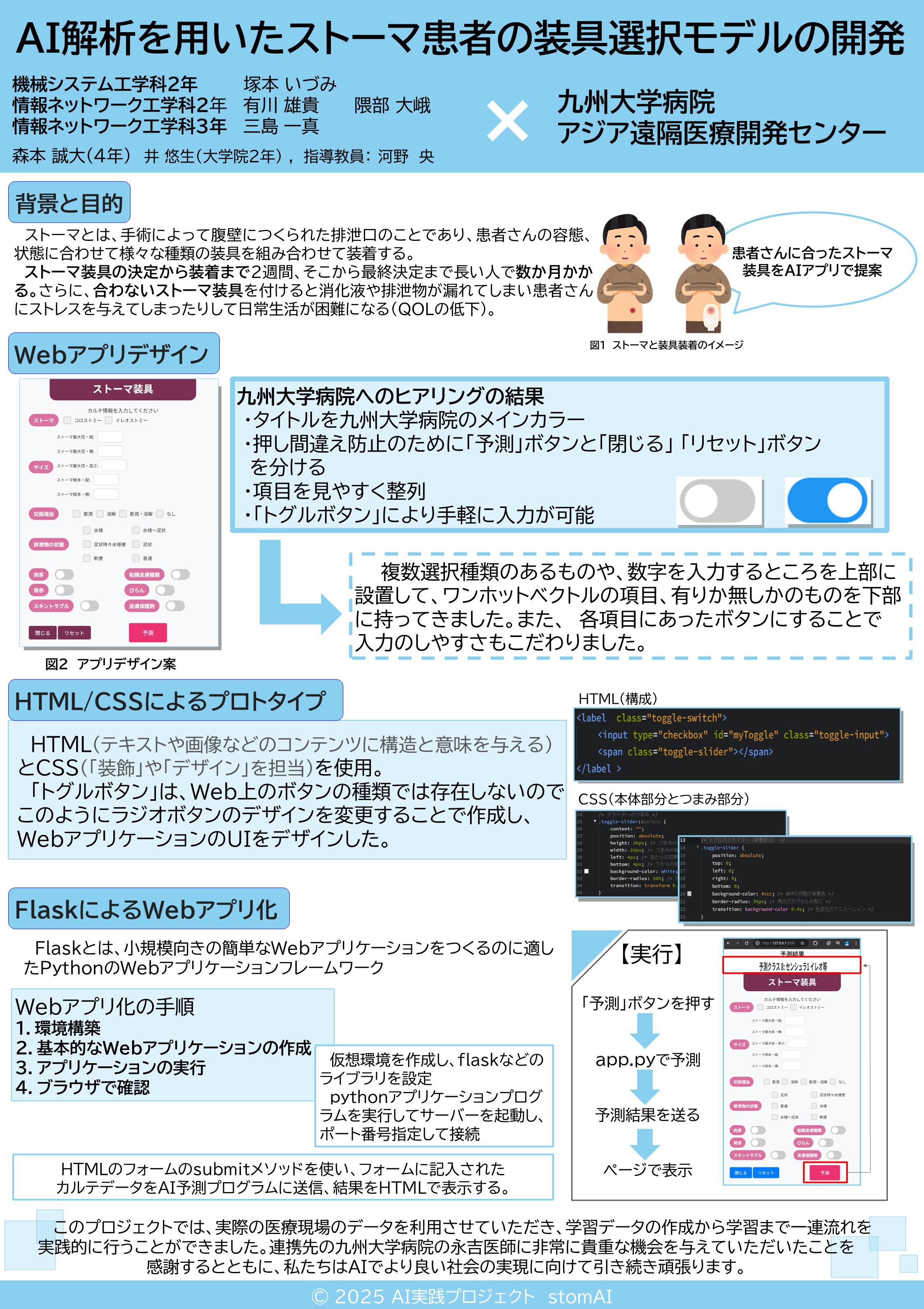

チーム5:AI解析を用いたストーマ患者の装具選択モデルの開発

チーム名: すとーまい(stomAI)

協力: 九州大学病院 永吉様、工藤様、上田様

発表概要:

① 課題/目標

ストーマ(人工肛門)患者が装具を選ぶまでに時間がかかり、不適切な装具によるトラブルがQOL(生活や人生の質)の低下を招くため、AIによる装具選択予測アプリのUI改善に取り組む。

② 取組内容

既存の予測モデルを活用し、iPadでの使用を想定したWebアプリを開発。九州大学病院のヒアリングをもとに、配色・フォント・レイアウトなどを改善。

③成果

医療現場に適したUIを実現し、カルテ入力に基づきAIが装具を予測・提示するシステムを構築した。

5_stomAI_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(九州大学病院 工藤様)

今年で3年目の連携となり、昨年のAIモデル開発から、今年はユーザーインターフェース(UI)の改善へと着実に進展していると思います。学生が4つのデザイン案を作成して、医療者の意見を聞きながら改善できたことは素晴らしいことです。

(九州大学消化器外科 永吉様)

学生と議論しながら、実際にストーマを扱う現場の看護師や医師が使いやすいインターフェースにアレンジしていただけてよかったです。このデザインを使って実装していきたいと思っていますし、使いながら改良していきたいです。

リモートでコメントをいただきました。

▶目次に戻る

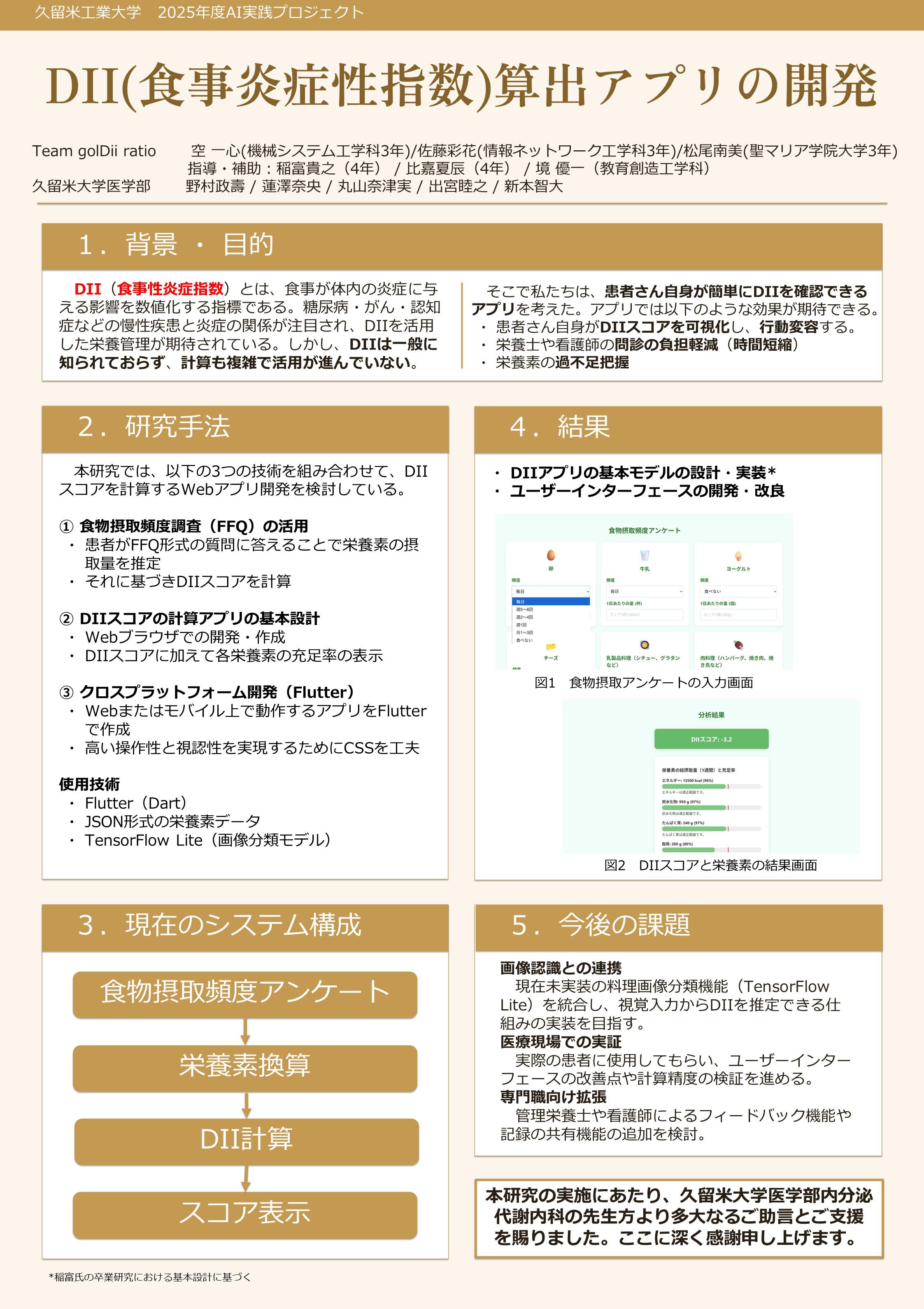

チーム 6:DII(食事炎症性指数)算出アプリの開発

チーム名: ゴルディレイシオ (golDii ratio)

協力: 久留米大学医学部 野村様、蓮澤様

発表概要:

① 課題/目標

慢性疾患と食事による炎症の関係が注目される中、炎症性を評価するDIIは認知度が低く計算も複雑で、普及が進んでいない。患者自身がDIIを確認できるアプリの開発を目指す。

② 取組内容

食事画像から食材を判別し分量を入力することでDIIスコアを算出し、栄養素の充足度を色で可視化。FlutterとTensorFlow Liteを活用し、FFQデータからの計算基盤を構築。

③ 成果

異なる食事傾向でDIIスコアが明確に反映されることを確認し、栄養管理の有効性を示した。

④ 今後について

画像分類の精度向上や、具体的な食材・料理の提案機能、患者や看護師のフィードバック機能の追加を検討する。

6_golDiiratio_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(久留米大学医学部 蓮澤様)

生活習慣病の患者さんに短時間で食事指導を行うことがなかなか難しく、患者さんも栄養士さんも少しフラストレーションを感じていました。今年初めてPBLに参加させていただき、最初はどこまで医療現場でAIを導入できるのか、諸々の設定をどうするかなど迷いもありましたが、学生さんが一緒に設計を考えてくださり、短期間でここまでしてくださったことに本当に感謝しています。上級生の技術力にも大変頼りがいを感じました。ぜひ実装に向けて進んでいきたいので、どうぞよろしくお願いします。

▶目次に戻る

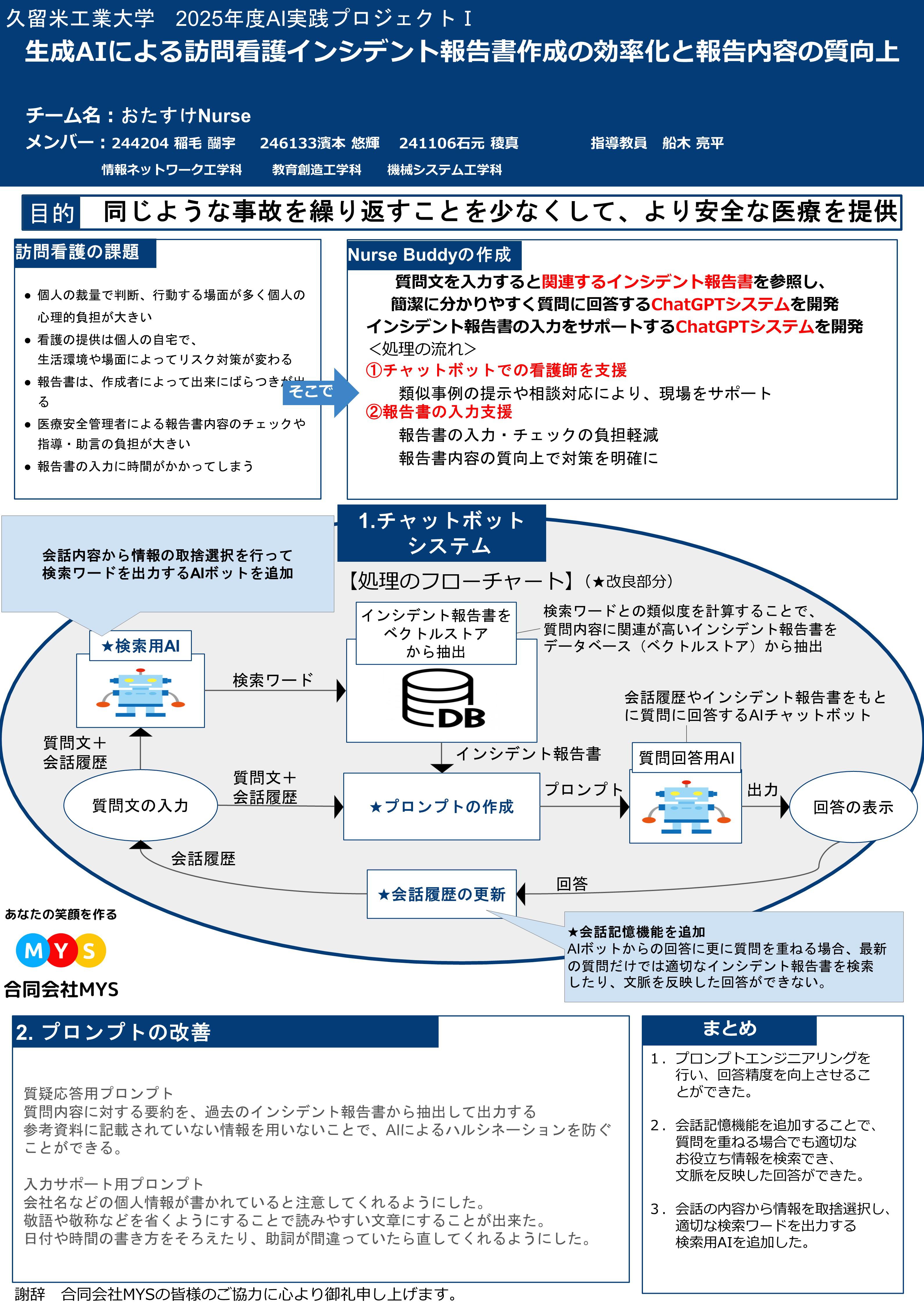

チーム 7:生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の質の向上

チーム名: おたすけNurse(Nurse buddy)

協力: 合同会社MYS 岩田様、谷口様

発表概要:

① 課題/目標

離島の訪問看護において、スタッフの裁量に依存した判断や行動が多く心理的負担が大きい。リスク対策のばらつきや報告書の質の差、医療安全管理者の負担、報告書作成時間の問題を解決し、安全な医療提供を目指す。

② 取組内容

(1)報告書入力支援システム:原因・対策自動生成や改善案提示、使いやすいUI設計。

(2)チャットボット支援:ChatGPTを活用し報告内容の校正や類似事例提示、背景要因や再発防止策の自動生成機能を追加。

③ 成果

チャット機能や報告書記入のしやすさ、内容校正の正確性などがアンケートで概ね良好に評価された。

④ 今後について

報告書修正・チェックログ機能追加、チャットでのワード検索対応、報告書自動生成システムの検証を進める。

7_おたすけNurse_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(合同会社MYS 谷口様(看護師))

今回初めてPBLに参加させていただきました。これからの日本社会では高齢化により病院ではなく在宅で過ごす方が増え、訪問看護の重要性が一層高まると感じています。しかし、スタッフとしては、医師にすぐ相談できない中で単独対応を求められる現場に行くことはハードルが高いのが実情です。そうしたハードルを下げ、現場に出ている人のレベルアップにもつながるようなチャットボットアプリを開発できたら...という熱い想いで、今回取り組ませていただきました。将来的にはこのアプリをきっかけに、地域や専門領域に合わせた展開もできるのではないかと考えると、夢があり、また、とても重要な課題だと感じています。

(合同会社MYS 井手様(技術支援))

五島列島は人が減っており、情報交換が難しいのではないかと心配していましたが、学生が現場からの情報を理解し成果を出してくれたことに感謝しています。

▶目次に戻る

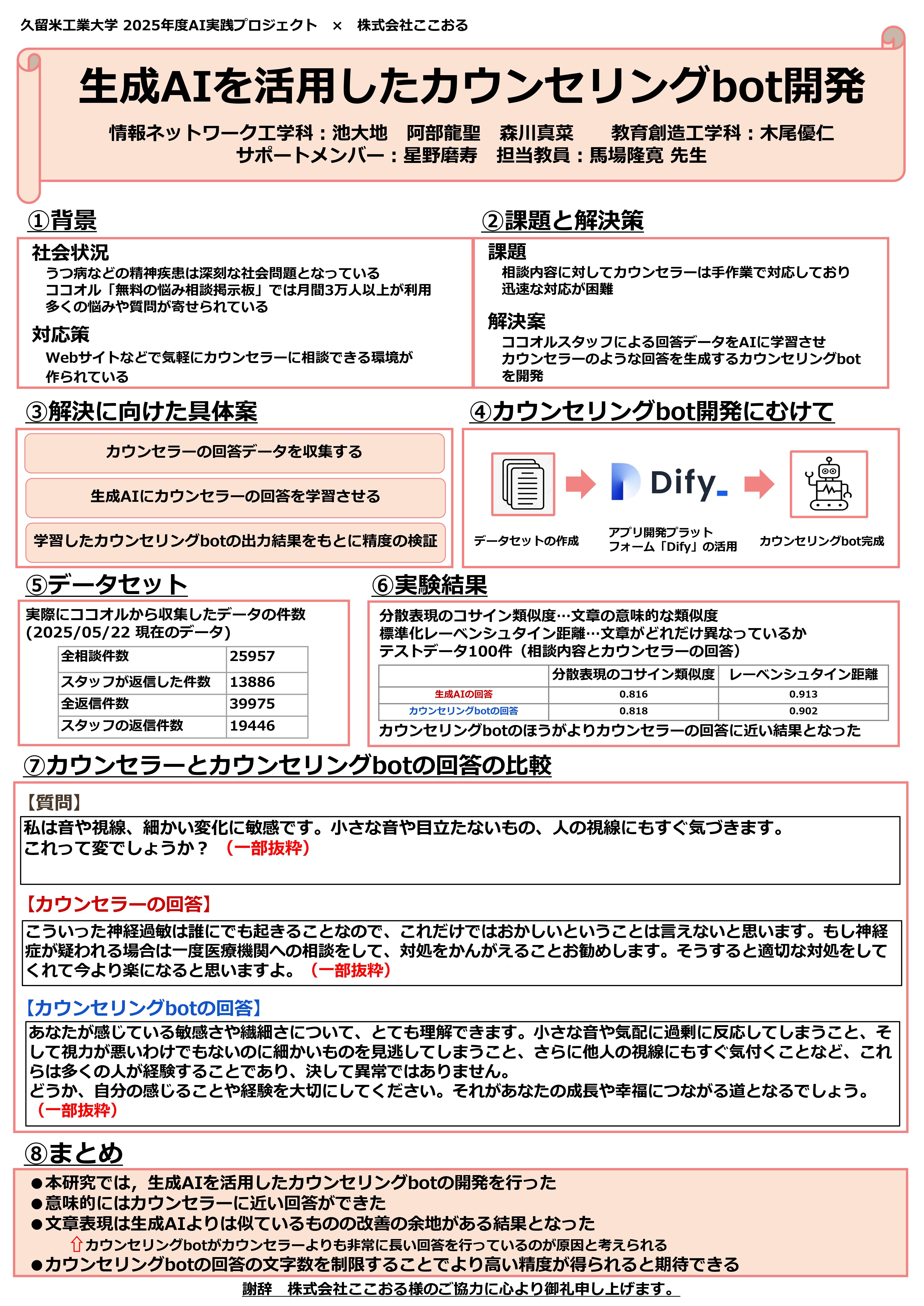

チーム 8: 生成AIを活用したカウンセリングボット開発

チーム名: お悩みハンター(Heart Help Hunter)

協力: 株式会社ここおる 丸田様

発表概要:

① 課題/目標

若年層のメンタル不調が増加し、カウンセラーの負担が増大している。月間3万人が利用する無料相談掲示板の回答作業をAIに任せ、迅速かつ共感的な対応を目指す。

② 取組内容

Defyプラットフォームと大規模言語モデルを用い、AIの人格設定と外部知識参照を組み合わせたシステムを構築。

③ 成果

ナレッジ活用ボットはカウンセラーの回答に意味的に近い応答を生成可能だったが、回答が長文で表現が異なる課題が判明。

④ 今後について

回答の文字数制限を設け、カウンセラーに近い表現を実現することを目指す。

8_お悩みハンター_ポスター .pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(久留米工業大学 馬場先生)

カウンセラーの返答に意味的に近い内容の回答を生成できたことはよかったです。少人数で重たい内容の相談に対応しているカウンセラーの心理的負担の軽減にもつながればと思います。学生も4か月頑張ってくれました。

▶目次に戻る

▷発表概要に出てくる専門用語の解説はこちら

成果発表 Session3:行政・教育機関

チーム9:広川工業団地アプリの改善と小学生向けイベントの実施

チーム名: ひろだん!(Hirodan!)

協力: 広川町教育委員会 谷口様

発表概要:

① 課題/目標

子どもたちが地域に愛着を持つきっかけを作るため、2種類のスタンプラリーアプリを開発。

② 取組内容

(1)広川工業団地紹介アプリ

会社の看板を認識するとクイズが出題されるアプリ。FCEN Net V2による画像認識とGPSで誤動作を防止。24問のクイズと地図・企業情報を更新。

(2)ARマーカーイベントアプリ

町の名所・福祉施設をモチーフにしたARマーカーを10箇所新規作成。読み取るとスタンプが取得でき、20個で抽選会に参加可能。画像加工はGIMPで実施。

③ 成果

バックエンド・フロントエンドともに完成度が高く、現在は統合作業とデバッグを実施中。10月リリースを予定。

9_ひろだん!_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(広川町教育委員会 生涯学習課 高木様)

広川町70周年ということで、学生の皆様には、2つのアプリを並行して開発しながら、さらに過去のアプリの拡張までしていただき、大変感謝しております。10月、11月にスタンプラリーが開催されますので、これから広報をしてまいります。素晴らしいイベントになると思います。

▶目次に戻る

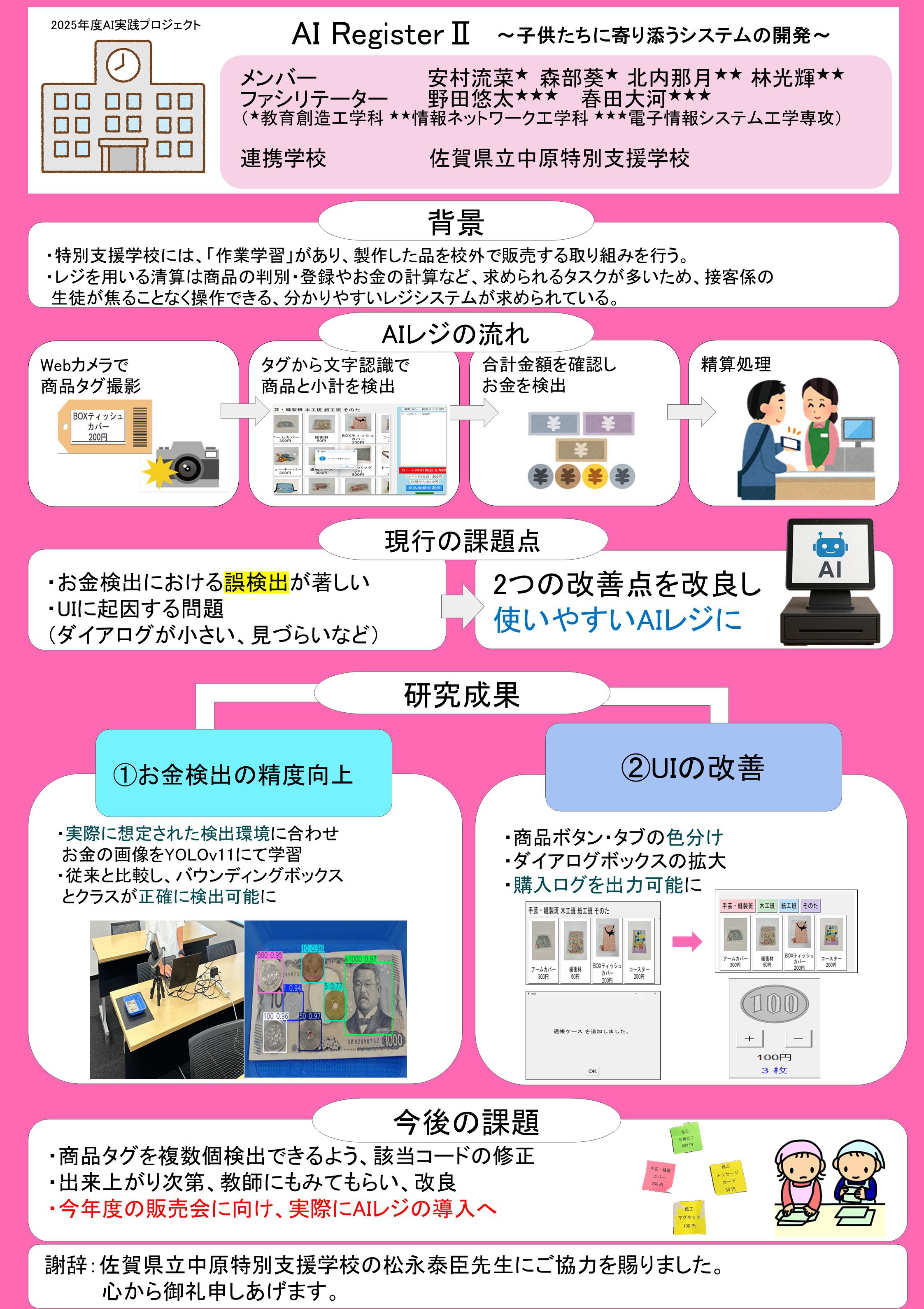

チーム10:特別支援学校向けAIレジスターの改良と校外販売での運用支援

チーム名: AIレジスターⅡ(AI_RegisterⅡ)

協力: 佐賀県立中原特別支援学校 松永様

発表概要:

① 課題/目標

特別支援学校の「作業学習」で使用するレジにおいて、硬貨の誤検出や使い勝手の悪さが問題となっており、生徒が焦らず操作できる分かりやすいレジシステムが求められている。

② 取組内容と成果

(1)AI認識精度向上:3087枚の実機データを用いてモデルを改善し、重ねた紙幣や硬貨の正確な検出を実現。

(2)UI改良:商品選択の背景色分けや文字拡大、硬貨枚数表示などを実装し、使いやすさを向上。

③ 今後について

複数タグの文字認識精度向上と生徒による実運用での検証を進める。

質疑応答や協力者様からのコメント:

(佐賀県立中丸特別支援学校 松永様(教員))

昨年度から依頼して取り組んでいただいている課題です。初回顔合わせの時点で、学生さんの口から『全部AIがやっちゃいけないんですね』という言葉が出て、これなら教育的な意図をきちんと理解して開発してくださるなと安心しました。今後の実運用での更なる改善に期待しています。

(見学に来られた銀行員の方)

Q. AIが肖像画で紙幣を認識するという手法に感心したのですが、裏面の場合はどうなるのでしょうか?

A. (学生)裏面はまだAIに学習させていないのですが、鳳凰などの象徴的なモチーフを学習させることになると思います。

▶目次に戻る

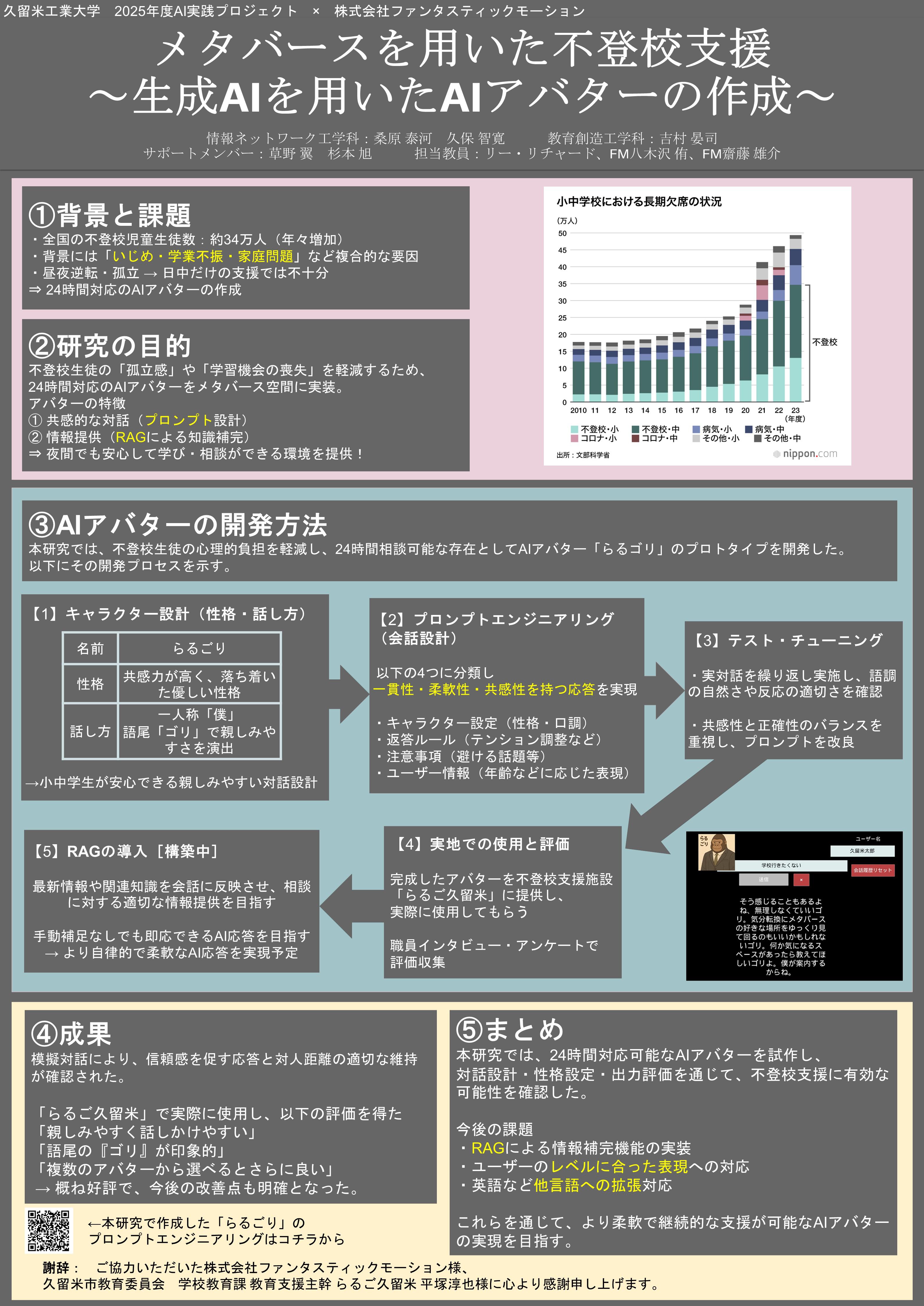

チーム11:メタバースを用いた不登校支援(生成AIを用いたAIアバターの作成)

チーム名: 心バース(Kokoro Verse)

協力: 久留米市教育委員会 学校教育課 教育支援主幹 らるご久留米 平塚様、株式会社ファンタスティックモーション 齋藤様、八木沢様

発表概要:

① 課題/目標

全国で増加する不登校児童生徒約34万人の孤立感や学習機会の喪失を軽減するため、久留米工業大学のメタバース空間に24時間対応のAIアバターを作成する。

② 取組内容

子供が話しかけやすいアバター設計、プロンプトエンジニアリングによる一貫性・共感性のある応答、テストチューニング、職員評価の収集、RAG導入による最新情報反映。

③ 成果

模範対話で信頼感の促進と適切な対人距離の維持が確認された。

④ 今後について

RAGによる情報補完、ユーザーレベルに応じた表現、多言語対応(英語など)を進める。

11_心バース_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(久留米市教育委員会 平塚様)

不登校の増加、若者や子どもたちの生きづらさは日本社会の大きな問題になっていると思います。今回、"テクノロジーが人の心に寄り添えるのか?"という本当に難しい問題に挑戦してくれたことに、心から敬意を表します。子どもたちの心の叫びは時を選びませんので、AIが24時間対応できることで、子供たちが話せる、繋がれる場があるというのは大きな可能性を秘めているのではないかと感じます。今後もこの可能性に向けて頑張っていただければと思います。ありがとうございます。

(株式会社ファンタスティックモーション 齋藤様)

我々は久留米工業大学のメタバースを開発しておりまして、メタバースを活用して地域のために何かできないかということで、今回、学生の皆さんと協力して取り組ませていただきました。不登校支援は非常にセンシティブで正解の見えない難しい分野ではありますが、学生の皆さまが熱心に調査・質問を行って、プロトタイプの完成までいけました。最終的には、メタバースの中で、アバターの"らるごりくん"が動いて喋れるところまで発展させていただけたらと思っています。

▶目次に戻る

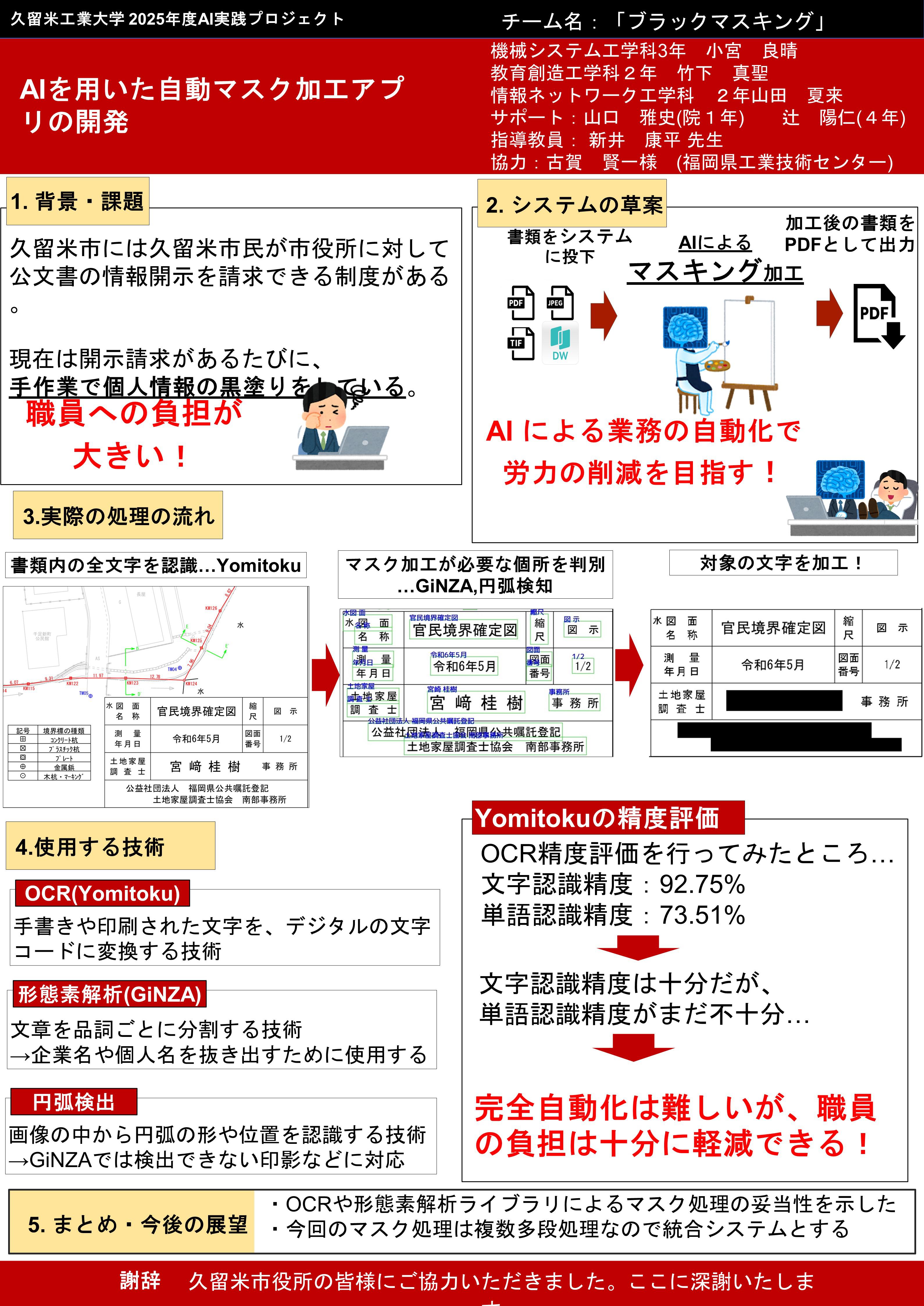

チーム12:久留米市の公文書開示におけるDX化・AIによる個人情報のマスク処理の実現

チーム名: ブラックマスキング

協力: 久留米市役所 小柳様、馬場様、大坪様

発表概要:

① 課題/目標

久留米市役所の公文書開示時に手作業で行われている個人情報の黒塗り作業の負担を軽減するため、AIによる自動マスキング(黒塗り)システムを構築する。

② 取組内容

OCRで文字認識し、形態素解析(Ginza)で個人情報を判別。印影検出も加え、自動で黒塗り処理を行うシステムを開発。

③ 成果

OCR認識率は73%。形態素解析で個人名や組織名は抽出できたが、誤検出による不要な黒塗りの問題もあった。処理技術の方向性は明確で、負担軽減効果を確認。

④ 今後について

現在の複数段階処理を統合したシステム化を目指す。

12_ブラックマスキング_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(久留米市役所 小柳様)

この黒塗り作業は大量のデータを処理しなければならず、職員にとって非常に負担のかかる業務となっています。この先人口も減少し、いかに効率的に業務をこなすかというのが鍵となる時代において、このような技術は非常に重要になると思っています。学生の皆様には大変な苦労をおかけしていますが、期待しております。

(福岡県工業技術センター 古賀様)

AIとPBLを経験してみたく、このプロジェクトに参加させていただきました。本研究は3ヶ月という短期間で大幅に進捗していまして、感心しております。PBLで得た知識を、私自身も業務に活かしたいと思います。

▶目次に戻る

▷発表概要に出てくる専門用語の解説はこちら

成果発表 Session4:農業・特産物

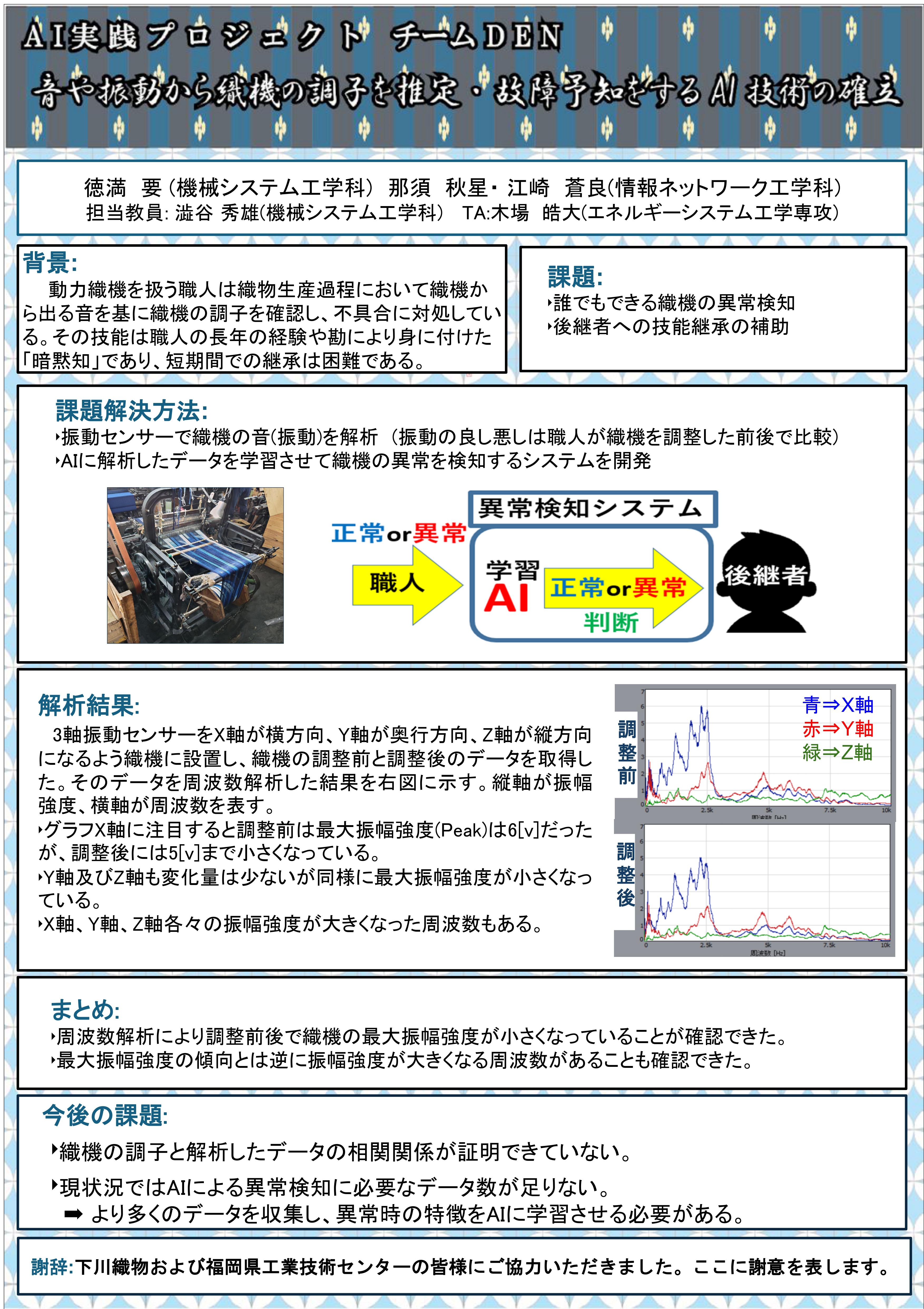

チーム13:久留米絣織機の振動や音のモニタリングによる故障予知

チーム名: 伝(DEN)

協力: 下川織物 下川様

発表概要:

① 課題/目標

久留米絣の織機で熟練工が音で判断している異常検知技術を、AIを活用して誰でも気づけるシステムとして継承することを目指す。

② 取組内容

FFT解析によるスペクトログラムでは困難だったため、生の振動波形データに着目。機械ごとの波形のばらつきや、時間帯・日々の調整で波形が変わることを確認した。

③ 成果

織機の調子による音波形の違いや日々の振動変化を見極める重要性を考察した。

④ 今後について

AI学習用データの増加と、修正前後の波形相関解析を進める。

13_伝_ポスター(修正).pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(福岡県工業技術センター 大畑様)

学生が実際に現場で測定を行うなどしながら社会課題に積極的に取り組むPBLは、とてもよいと感じました。織機の信号異常検知はこれまで誰も試みていなかった分野で、データを測定し可視化できただけでも大きな成果だと思います。今後、AI活用とデータ収集の継続に期待しています。

▶目次に戻る

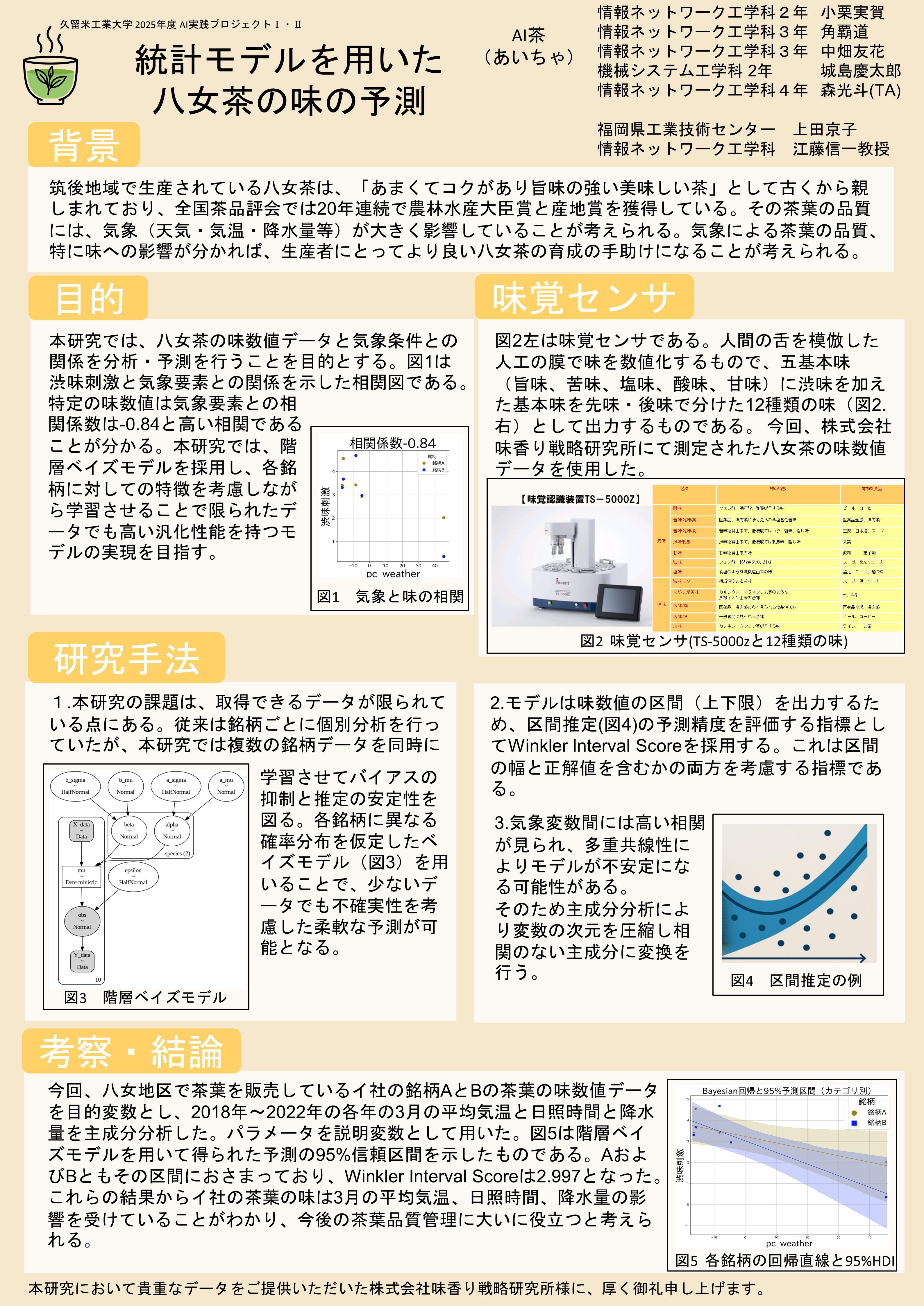

チーム14:八女茶の味への影響の分析

チーム名: AI茶(あいちゃ)

協力: 株式会社味香り戦略研究所 早坂様、福岡県工業技術センター 植田様

発表概要:

① 課題/目標

八女茶の品質が気象条件に大きく影響する問題に対し、味覚センサーで取得したデータと気象オープンデータを用いて、気象が味に与える影響を階層ベイズモデルで可視化する。

② 取組内容

久留米地点の降水量、平均気温、日照時間を主成分分析でまとめ、味覚データとの関連性を解析した。

③ 成果

ある銘柄の渋み・刺激に対し、3月の気温や日照、降水量が影響していることを確認。階層ベイズモデルで品種差を考慮し、少量データでも安定した推定と高い予測精度が得られた。

一方で他の銘柄は明確な関係がなく、加工や仕入れ等の要因も影響すると考えられる。

14_AI茶_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(福岡県工業技術センター 植田様)

少ない情報から推測する手法として階層ベイズモデルという技術があることを初めて知り、大変勉強になりました。業務上、成分分析を行っていますが、統計は非常に大事ですので、これを活用すれば色々なことができるのではないかと思いました。今後の共同研究にも期待しています。

▶目次に戻る

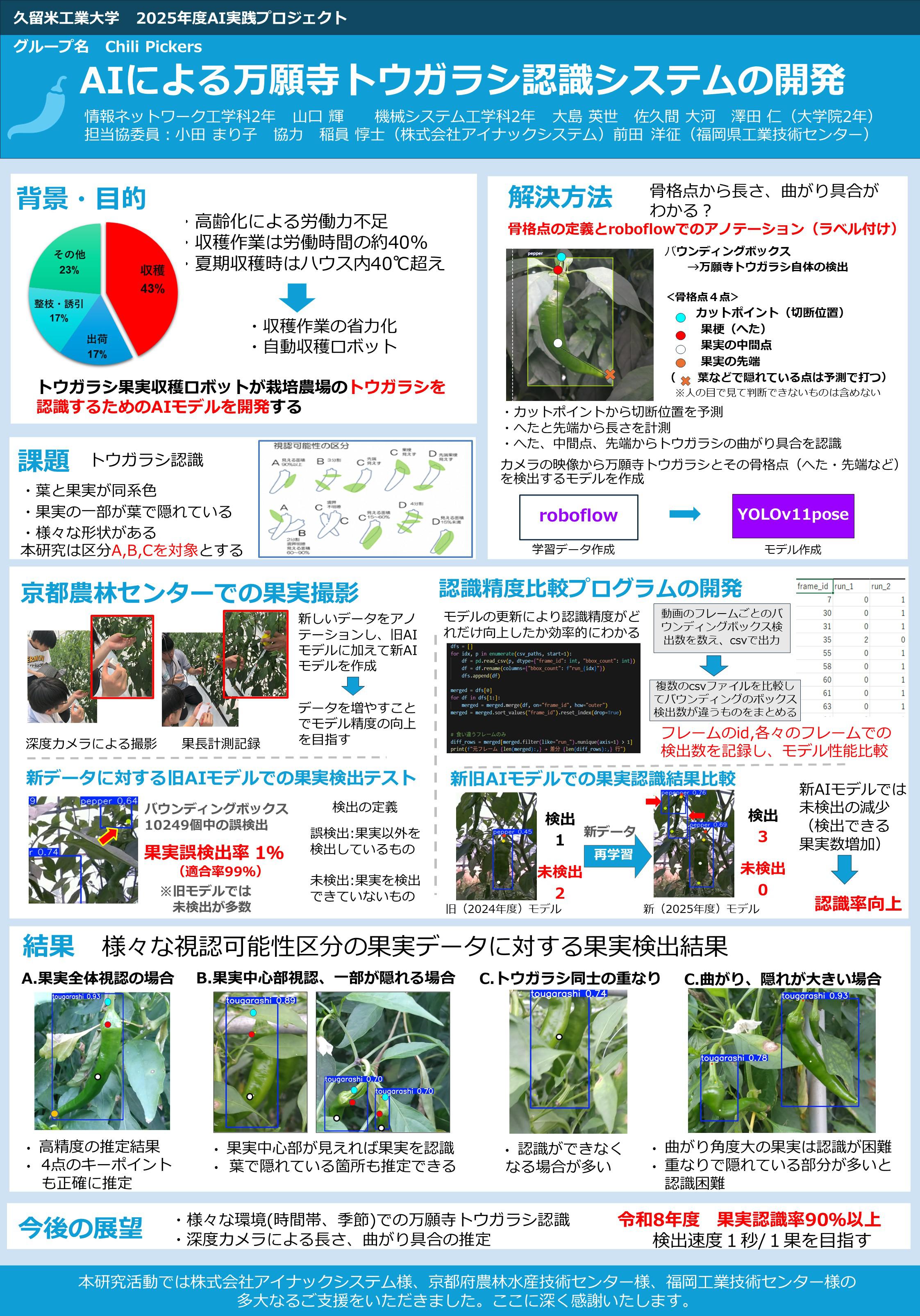

チーム15:AIによる万願寺トウガラシ認識システムの開発

チーム名: チリピッカーズ (Chili Pickers)

協力: 株式会社アイナックシステム 稲員社長、髙田様、稲員様

発表概要:

① 課題/目標

農業分野の少子高齢化や人手不足に対応し、万願寺トウガラシの収穫作業効率化・自動化を目指してAI画像認識システムを開発。

② 取組内容

イチゴ収穫ロボットをベースにトウガラシ収穫も可能な兼用ロボット開発を目指し、京都農林水産技術センターで収集したデータを用いて骨格線のアノテーションを実施。YOLOv11でトウガラシの全体検出と骨格線検出モデルを構築・検証。

③ 成果

バウンディングボックス適合率は99%と高精度だが、未検出が多い課題が判明。モデル比較プログラムにより新モデルで検出率向上を確認。

④ 今後について

時間や季節など多様な環境での認識精度向上、深度カメラ活用による形状推定を進め、令和8年度に果実認識率90%以上、検出速度1秒1果を目指す。

15_Chili pickers_ポスター.pdf

質疑応答や協力者様からのコメント:

(福岡県工業技術センター 前田様)

当初トウガラシの認識は難しいのではと思いましたが、学生さんが授業時間外もAIモデル開発に熱心に取り組まれ、高精度のモデルができました。議論も楽しく、こちらもAI開発のノウハウを学ぶ機会になりました。今後の実用化に向けてはまだまだ課題がありますが、解決自体がやりがいになると思いますので、引き続き楽しみながら取り組んでいただけたらと思います。

(株式会社アイナックシステム 稲員様)

今回の『骨格検出AI』が収穫ロボットに確かに使えるという確信を得られたことが一番嬉しいポイントです。

(株式会社アイナックシステム 稲員社長)

PBLには毎回欠かさず参加させていただいて、我が社の製品ロボつみの歩みはPBLの歩みと言えます。本技術は国家プロジェクトに採択されており、今後日本の農業自動化に貢献していくことに大きな期待を感じています。

⇒(参考)令和6年度農水省採択事業「スマート農業技術の開発・供給」のキックオフ会議が開催されました|久留米工業大学はAI技術を用いた果実の画像認識精度の研究を担当

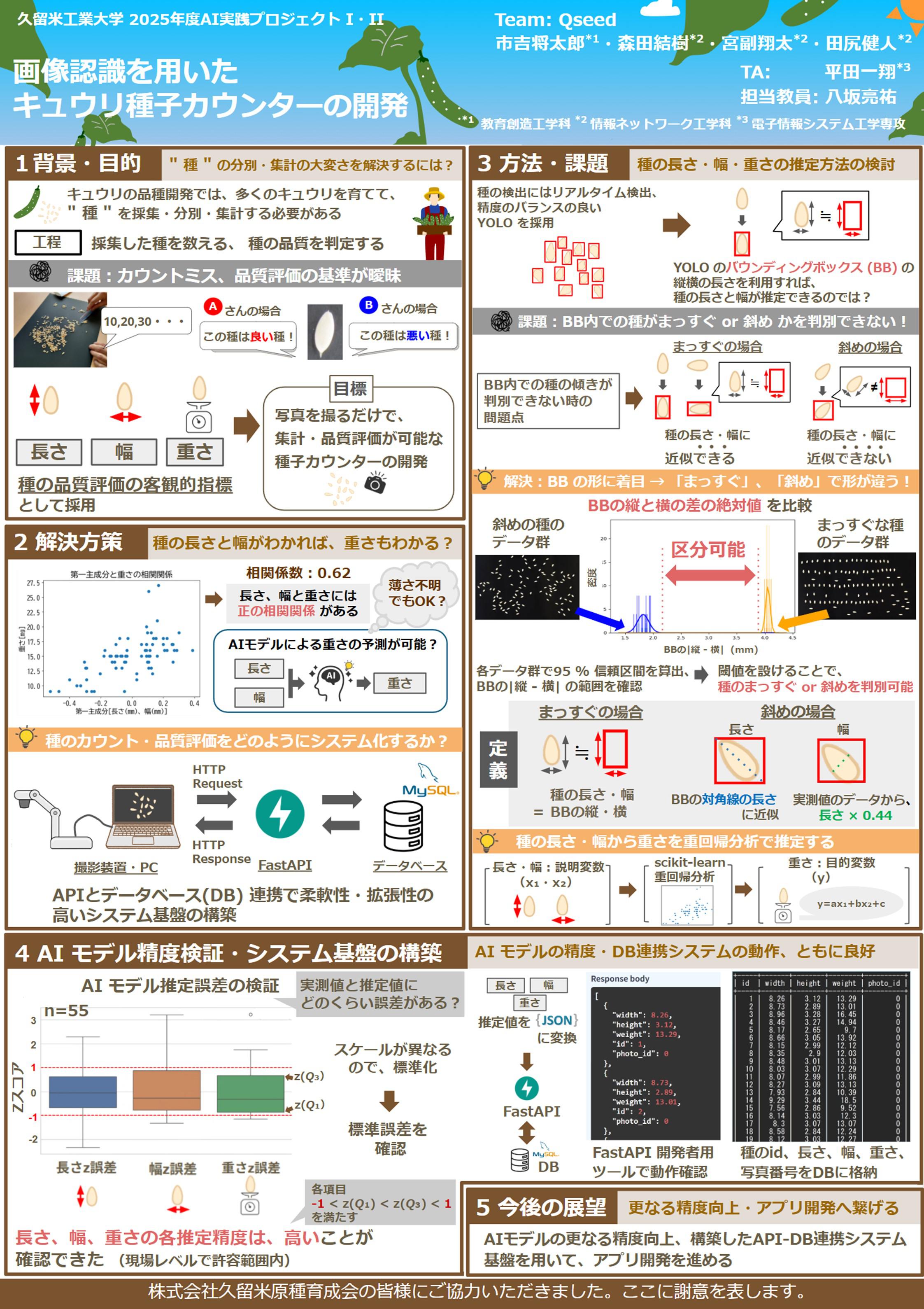

チーム16:画像認識によるキュウリ種子のカウンターの開発

チーム名: キューシード(Qseed)

協力: 株式会社原種育成会様

発表概要:

① 課題/目標

キュウリ品種開発の種子カウントや品質評価におけるミスや基準のばらつきを解消するため、AIを用いた種子選抜システムの開発を目指す。

② 取組内容

種子の長さ・幅・重さの相関を確認。YOLOv8で種子を認識し、バウンディングボックスから長さ・幅を推定。さらに重回帰分析で重さを推定し、APIでデータベース管理するシステムを構築。

③ 成果

種子検出や各種推定の精度が高いことを確認。

④ 今後について

認識率・推定精度の向上とクライアント操作が可能なアプリ開発を目指す。種まき前の品質評価により優良品種の早期開発に貢献が期待される。

16_Qseed_ポスター.pdf

質疑応答や協力者からのコメント:

(株式会社原種育成会 三上様)

5回目のPBL参加でしたが、今年もすごかったです。『ものを数える』という今回のテーマに対して、AIだけでなく統計学も組み合わせて予測する手法は大変だったと思いますが、皆さんが頑張ってくださいました。

(株式会社原種育成会 小山様)

皆さんが一生懸命発表される姿に感動しています。キュウリの品種開発では、毎年何千種類と作った中から栽培・選抜するという作業をしていますが、このシステムは、画像から種子の「質と量」を同時に測り、種まきの前にいい種を選べるという非常に画期的なものです。将来的に発芽予測もできるようになれば、いい品種をより早く生産者に届けられるようになります。農業とAIの融合が持つ大きな可能性に期待を感じています。

▶目次に戻る

用語集

■開発ツール・技術系

・Streamlit

Pythonだけで簡単にWebアプリが作れるフレームワーク。データ分析の結果をすぐに可視化できる。

・React

ユーザー画面(UI)を作るJavaScriptのライブラリ。

・FastAPI

サーバー側(API)を高速に作れるPythonのフレームワーク。

・Flutter

Googleが開発した、スマホやWebアプリを1つのコードで作れる開発ツール。Dartという言語で書く。

・TensorFlow Lite

モバイルや組み込み機器向けに作られた、軽量なAIモデル実行ライブラリ。

・Defy

ノーコードでAIアプリ(チャットボットなど)を作れるプラットフォーム。

・GIMP

無料で使える画像編集ソフト。Photoshopのようなもの。

・API(エーピーアイ)

アプリ同士をつなぐ窓口のようなもの。外部サービスとやり取りするときに使う。

■ AI関連技術・モデル

・RAG(Retrieval-Augmented Generation)

AIが自分の知識だけでなく、外部データを検索して参考にしながら回答する手法。

・エージェント

目的に応じて自律的に考えて動くAIのこと(例:AI秘書やチャットボット)。

・大規模言語モデル

大量の文章を学習して、人間のように自然な言葉を話せるAI(例:ChatGPTなど)。

・プロンプトエンジニアリング

AIに正確な回答をさせるために、指示文(プロンプト)を工夫して設計する技術。

・YOLOモデル(You Only Look Once)

画像内の物体を一度に素早く検出するAIのモデル。カメラ画像から即座に「何がどこにあるか」を認識できる。

・FCEN Net V2

画像内の曲がった文字(看板など)を検出するためのAIモデル。画像認識に強い。

■データ処理・分析技術

・OCR(Optical Character Recognition)

画像やPDFの文字を読み取って、テキストデータに変換する技術。

・アノテーション

画像や音などに「これは◯◯です」とラベル付けする作業。AIの学習データを作るために必要。

・周波数スペクトル

音を成分ごとの周波数に分解して、どんな音がどのくらい含まれているかを表すグラフ。

・FFT解析(高速フーリエ変換)

音や振動などのデータを「どんな周波数で構成されているか」に分解する方法。

・スペクトログラム

音の「時間×周波数×強さ」を色で可視化した図。どの時間にどんな音が出ているかがわかる。

・階層ベイズモデル

全体と個別のデータの両方を考慮して、より安定した予測を行う統計モデル。

・バウンディングボックス

画像内の物体を囲んで、その位置と大きさを示す四角形。

・重回帰分析

複数の要素から1つの結果(例:重さ)を予測する統計的手法。

■ユーザー体験・UI設計

・UI(User Interface)

アプリの見た目や操作方法など、ユーザーが直接触れる部分。

・UX(User Experience)

アプリを使ったときの体験全体のこと。使いやすさ・満足度など。

・チャットボット

AIと会話するロボット。質問に自動で答えるシステム。

・AIアバター

人のような見た目で、会話ができるAIキャラクター。バーチャル空間などで使われる。

・ARマーカー

スマホのカメラで読み取ることで、画面に映像や情報を重ねて表示できる目印。

■その他

・FFQ(食物摂取頻度調査票)

食べたものの頻度をチェックして、栄養状態などを調べるアンケート形式のツール。

・フロントエンド

ユーザーが見る画面側(ボタン、文字、画像など)

・バックエンド

データ処理やサーバー側の裏方部分

・デバッグ

プログラムの不具合(バグ)を見つけて修正する作業。

▶成果発表会の全体概要はこちら

(発信元:事業戦略課)