久留米工業大学

新着情報

2025.08.04令和6年度農水省採択事業「スマート農業技術の開発・供給」のキックオフ会議が開催されました|久留米工業大学はAI技術を用いた果実の画像認識精度の研究を担当

7月23日に、京都府福知山市で「トウガラシ収穫ロボット開発コンソーシアム キックオフ会議」が開かれ、本学のAI応用研究所・所長を務める小田まり子教授、八坂亮祐教

久留米工業大学は、令和6年度の農林水産省採択事業『スマート農業技術の開発・供給』に共同研究機関として参画しており、この度キックオフ会議が開催されたものです。

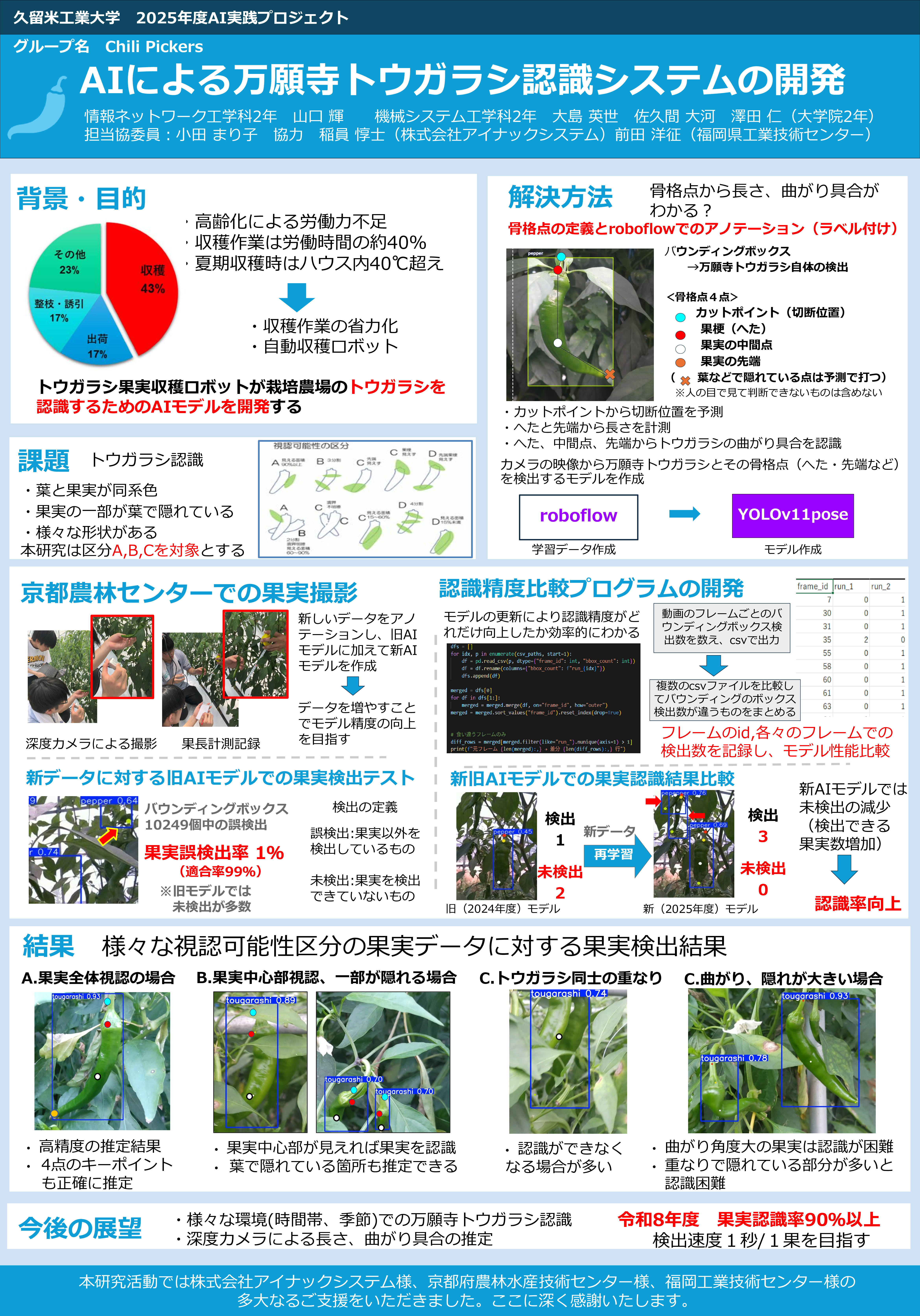

その事業の一つとして株式会社アイナックシステム様および京都府農林水産技術センター農林センター様と研究を進めている「AIによる万願寺唐辛子認識システムの開発」には、本学の学生も携わっています。

R6年度農水省採択事業「スマート農業技術の開発・供給」のキックオフ会議

はじめに、京都府農林水産技術センター 松本センター長と、生研支援センター 杉本総括研究リーダーから次のような挨拶がありました。

▼京都府農林水産技術センター 松本センター長

「万願寺トウガラシは京都府にとって非常に重要な品目。産地の維持・発展のために収穫の機械化は必須と考えています。本日の現地検討会で、実際に機械が稼働する場所のイメージができるので、是非活用してください。」

▼生研支援センター 杉本総括研究リーダー

「本課題はイチゴ収穫ロボット『ロボつみ』をベースとしておりまして、更なる開発を進めていく課題ですが、イチゴとトウガラシの果実の成り方を比較するとハードルが高い課題といえます。2年間という非常に短い期間のため、関係者の意思統一や余談のないスケジュール調整に取り組んでいただきたい。」

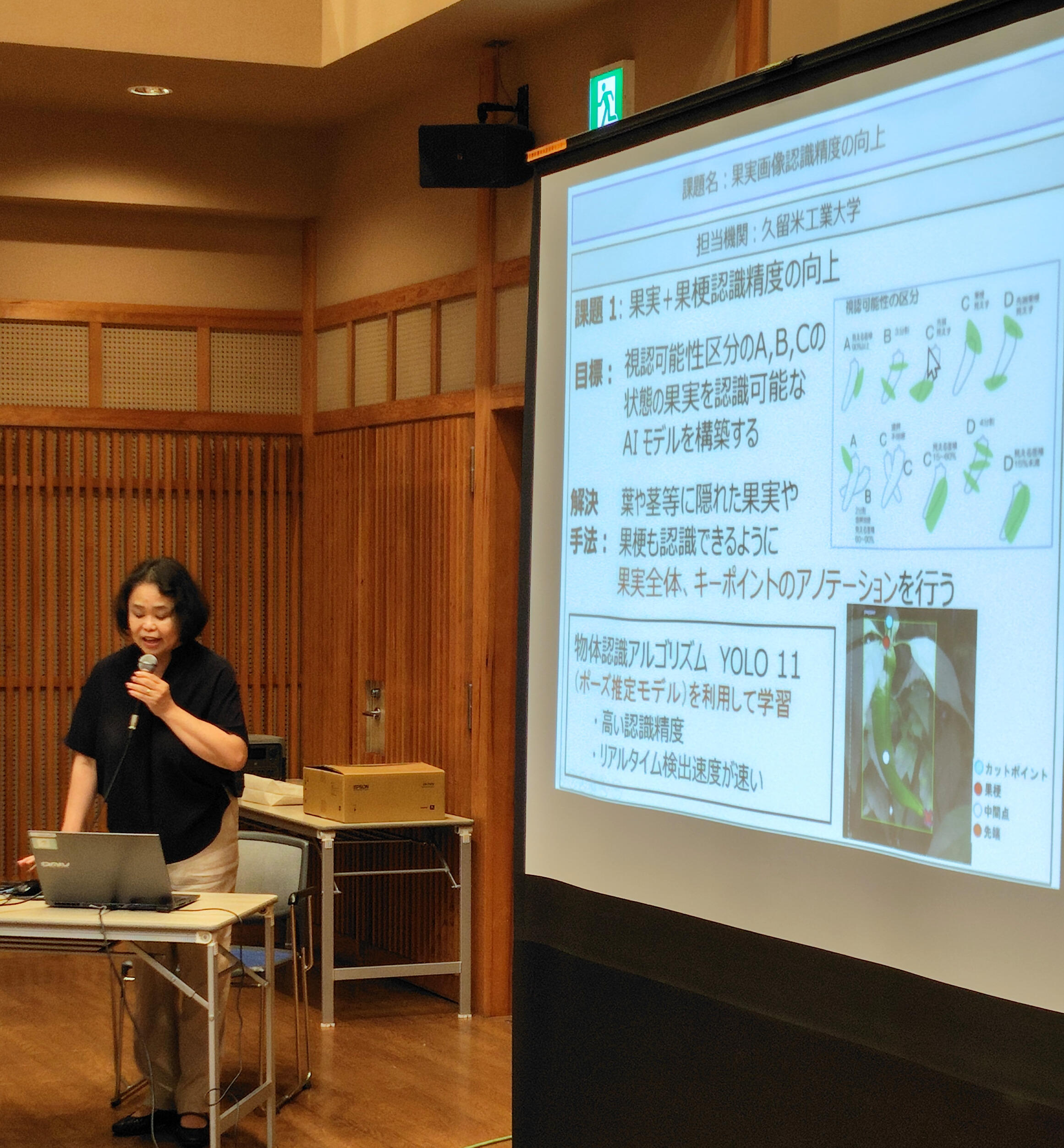

久留米工業大学が取り組む「果実認識AIモデル開発」

本学の小田教授が、今後の具体的な計画の検討として「果実認識AIモデル開発」について説明しました。

◇目的

トウガラシ果実収穫ロボットが栽培ほ場のトウガラシ果実を認識するためのAIモデルを開発する

◇今年度の目標

トウガラシ果実を適切かつ迅速に認識する必要がある

◇今年度の主な課題

課題1:果実+果梗(*)の認識率の向上

*果梗(かこう):果実が枝や茎についている部分、つまり果実の柄のこと

↓

令和7年度の達成目標は、誤差を限りなく0に近づけ、果梗認識率70%!

課題2:果実の検出速度の向上

ロボットによる果実収穫作業に遅延がでないようにしたい

↓

令和8年度達成目標は、果実認識モデルの軽量化対策を行い、1果実あたり1秒で検出!

課題3:収穫条件を満たす果実の判定

目的に合ったAIモデルを活用して、万願寺トウガラシの

・切断位置・果梗・中間点・先端から「形状」を推定

・果実の位置・大きさ・距離から「長さ」を推定

↓

令和8年度達成目標は、果長誤差率5%未満!

課題4:夜間照明状況の検討

夜間でも適切に果実を認識できるような照明の選抜

↓

LEDや赤外線といったいくつかの条件を設定し、その夜間照明環境下で撮影したデータによる再学習を行う。

一部が隠れていても認識できる、暗い場所でも明るさを調整すれば認識できる。

しかし、トウガラシが重なっていたり、大部分が隠れていると認識は難しい。

その後、他の出席者からの説明や全体講評

万願寺トウガラシ栽培ハウスで現地視察

収穫適期の果実についてなど、実物を見ながらコンソーシアム内の生産者サイドと機器開発サイドとの間で活発な意見交換が行われました。

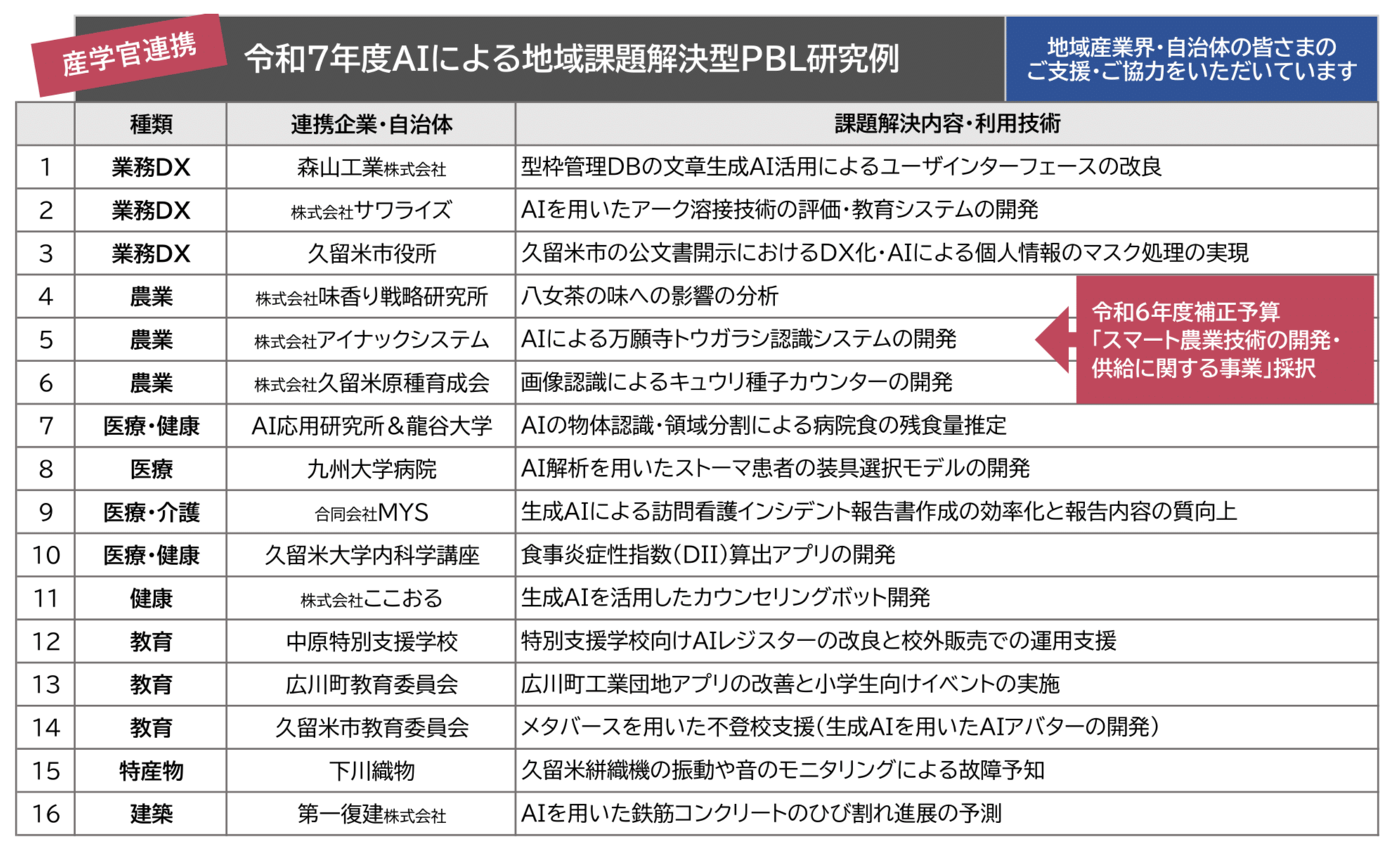

この事業は、本学の『地域解決型AI教育プログラム(通称:PBL/Project Based Learning)』にも位置付けられています。

スマート農業とは?

スマート農業とは、最新のテクノロジーやデジタル技術を活用して、農業の生産性や効率を向上させる取り組みです。

農林水産省が推進しているスマート農業は、主に以下の技術や方法を利用しています。

1. IoT(モノのインターネット)

2. ドローンとロボット技術

3. AI(人工知能)とビッグデータ解析

4. 自動運転技術

5. ブロックチェーン(取引やデータが一度記録された後、それが「チェーン(鎖)」のように繋がり、改ざんや不正な変更ができないようにされる仕組みなど)

6. 環境への配慮

スマート農業には、次のようなメリットがあります。

・生産性の向上

・コスト削減

・環境への配慮

・農業の魅力向上(新技術の導入により、若い人々が農業に関心を持つきっかけとなり、農業分野への人材の流入を促進します。)

久留米工業大学は、AIの応用研究により農業のスマート化にも貢献しています。

(参考)

▶生物系特定産業技術研究支援センター 「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」の公募について

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/smart-nogyo/offering/koubo/2024-3.html

▶「スマート農業技術の開発・供給に関する事業」採択課題一覧

https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/smart-nogyo/R6hosei_shinsakextuka.pdf

▶久留米工業大学 令和7年度PBL 成果発表会レポート

久留米工業大学では全学科でAI教育を必修化しており、その教育プログラムは全国レベルの賞を数々獲得しています。学生たちがAIを活用して地域課題の解決に取り組む授業「PBL」では、毎年企業などから課題を募り、学科混成のチームが研究・成果発表を行います。

8月に開催された「令和7年度PBL成果発表会」のレポートはこちらから(建築に関連したテーマとして、「AIを用いたコンクリートのひび割れ進展の予測」についての発表が行われました)

(発信元:事業戦略課)