久留米工業大学

新着情報

2025.06.04【伝統技術を万博に出展】久留米工業大学の澁谷教授と学生が携わった久留米絣の括り機が大阪・関西万博で展示・体験されました!

久留米絣、大阪・関西万博に登場

―産学地域連携で実現する次世代への挑戦

万博出展の背景と目的

4月28日~30日の3日間、2025年日本国際博覧会(略称:大阪・関西万博)の「フューチャーライフヴィレッジ」に久留米絣(くるめかすり)の織り機や括り機(くくりき)が出展されました。

会場には本学の機械システム工学科の澁谷教授も足を運び、5年ほど前から学生と共に開発に携わっている「(絣糸の)括り機」の展示を見守りました。期間限定の出展ということもあり展示内容を知らずに訪れた来場者も多くいましたが、手織り機や染物の珍しさに足を止め、職人が織る姿を動画に撮る人や、実際に自分で体験してみる人も見られたそうです。

(澁谷教授)

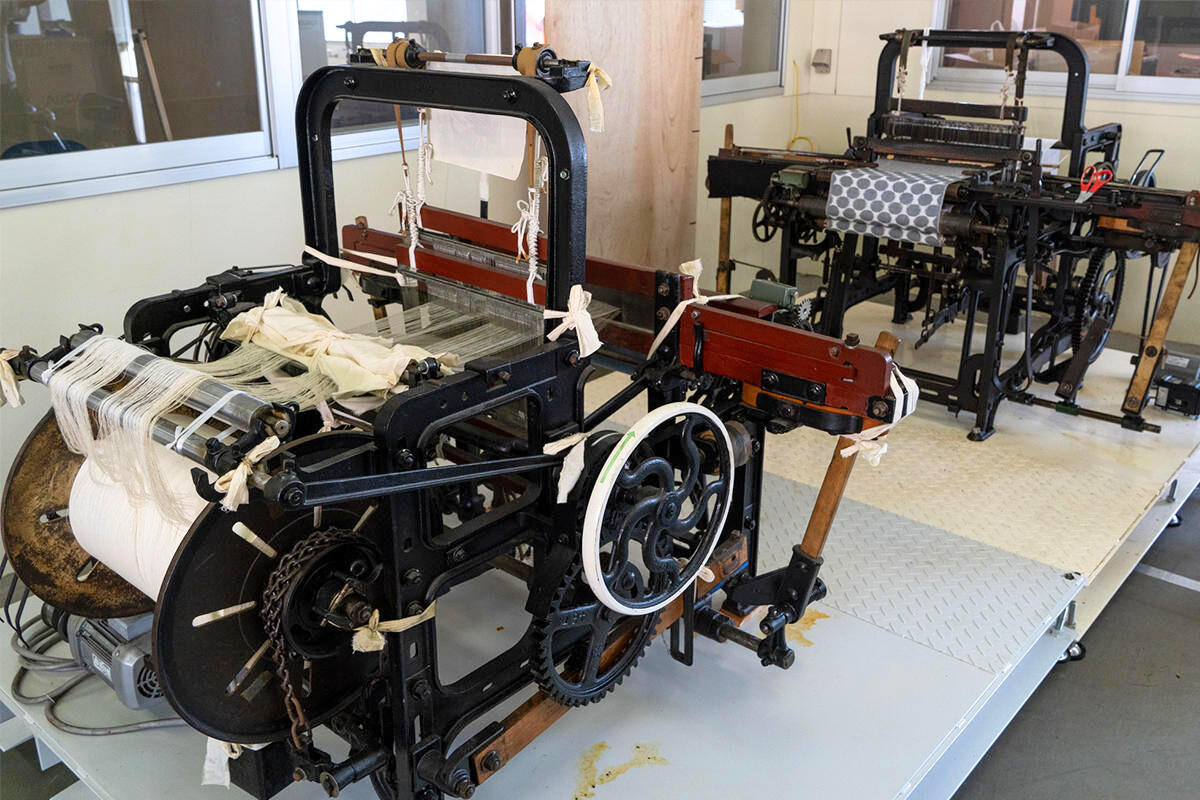

「本学は2016年に久留米市広川町と包括連携協定を締結していて、私は2022年から町の補助金を受けて、100年以上前から使われている絣織機(豊田式鉄製小型動力織機-通称:Y式織機)の修繕プロジェクトに取り組んできました。

今回の出展のきっかけは、以前から共同研究でお付き合いのある久留米絣共同組合の青年部から『括り機を出してはどうか』と声をかけられたことです。万博は未来に向けた取り組みを発信する場ですので、地元の大学と連携して進めている久留米絣の事例を紹介しましょうとのことでした。

絣のブースには外国人や子供も来てくれて、面白そうに体験していました。やってみて難しいからこそ、その価値を理解していただけたと思います。

私は前回の大阪万博が開催された1

足が届かない子供も実際に織機に触れて絣を体験

足が届かない子供も実際に織機に触れて絣を体験 多くの外国人も訪れるEXPO2025で国内外にPRできました

多くの外国人も訪れるEXPO2025で国内外にPRできました

絣業界が抱える課題

久留米絣には、糸の巻き取りや括り(染色の前に糸の一部を糸でくくって防染し、模様を作る)といった手間暇のかかる工程があります。

具体的には、図案に合わせて経糸や緯糸の一部を括り、その後に染料で染めると、括った部分には染料が染み込まず、白く残ります。

これによって織り上げたときに独特のにじみやかすれを持つ模様が表れるのが特徴で、この手法が「絣(かすり)」の名前の由来にもなっています。

久留米絣の生産現場では現在も100年ものの動力織機が現役で稼働していて、ここまで歴史の長い機械を使っているのは久留米だけのようです。

しかしながら、業界では高齢化や後継者不足により技術継承に危機感を感じており、さらに、機械の老朽化に伴う維持・保守の難しさから、「生産性の向上」と「作業の効率化」が課題とされてきました。

奥にあるのがY式織機

伝統を次世代へ繋ぐため試作機の開発に着手

絣はこれまで織元が自前で商品化し販売していましたが、コロナ禍で大量生産が難しくなったことを機に、アパレル業界に生地として提供し、新商品を製作してもらうという話が出始めました。しかし、既存の機械ではアパレル業界が求める「短期間で極少量のサンプルを制作する」ことができず、商機を逃しているそうです。

(澁谷教授)

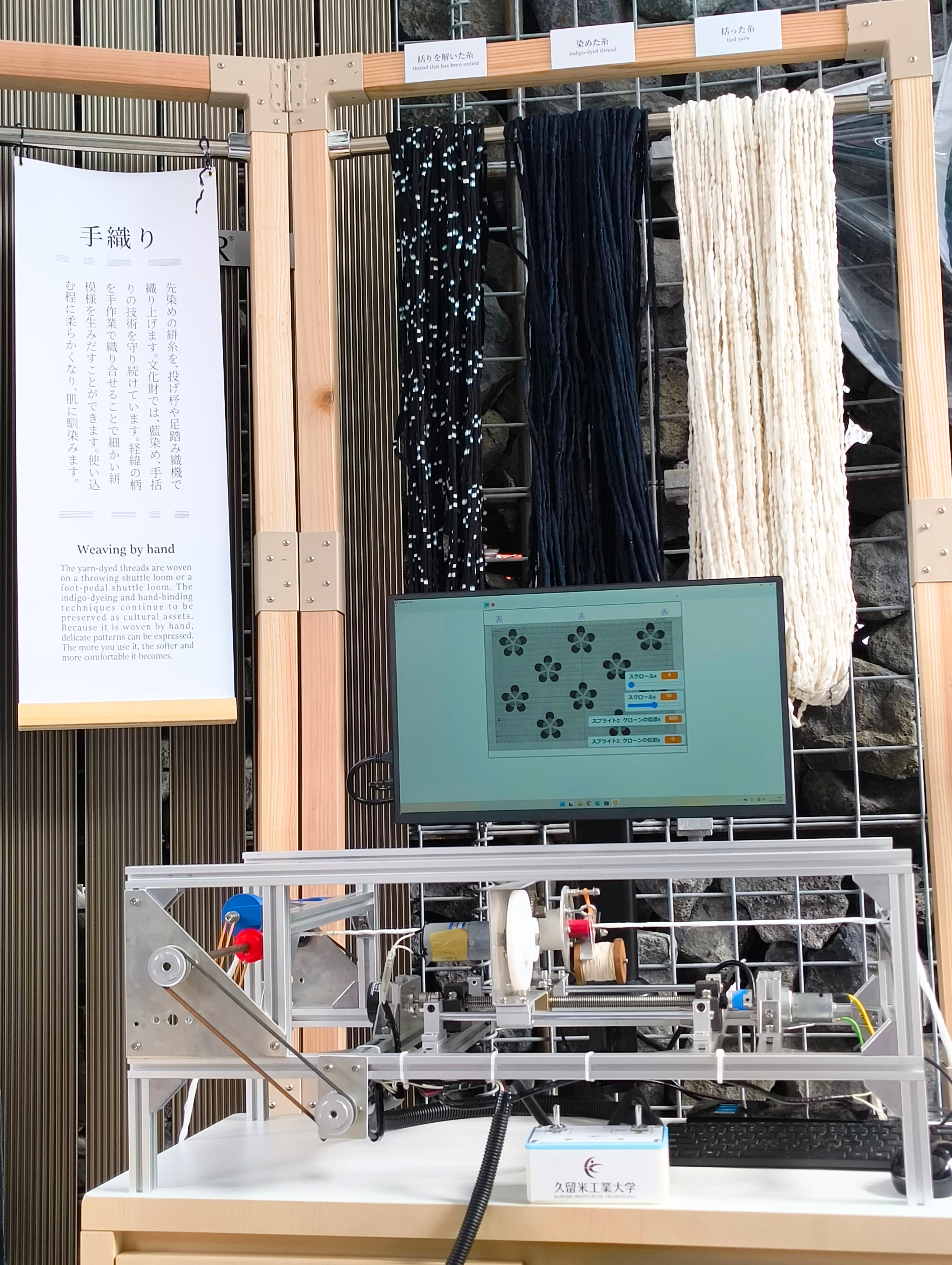

「絣にとって必須の工程である括りを小ロットでできる機械があれば、織元ごとにデザインをしてすぐに括れるし、デザイナー志望の若い人にも使ってもらえます。そこで、織元からの依頼を受けて、2023年頃から、誰でも簡単に括れる『卓上括り機』の開発に着手しました。」

▼今年の万博で展示された卓上括り機  PC画面上に表示した江紙の画像上をマークが移動してその時点の括り位置を示すシステムを開発しました

PC画面上に表示した江紙の画像上をマークが移動してその時点の括り位置を示すシステムを開発しました

機械の専門家から見た絣織機の魅力と研究内容

(澁谷教授)

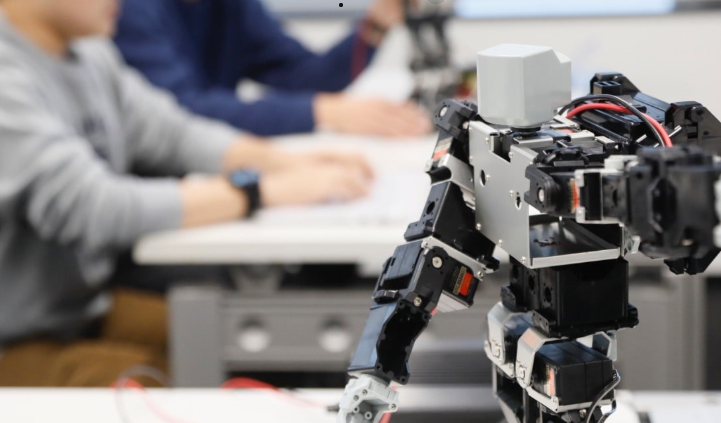

「古い織機を見ると、古典的な機械であそこまで複雑な動きをするのはすごいです。いい教材になります。大学では、毎年4〜5人の学生が卒業研究として絣の機械開発に関わっています。

絣織機は図面が残っていないので、学生に織機を分解して図面化させたこともありました。図面さえあれば3Dプリンターで部品の型が作れますし、それでメンテナンスも可能になります。造り自体はシンプルですが、組み立てる時のねじの締め加減を誤ると動かないので、組み立てる時には職人さんにコツを教えてもらいました。

動力織機の調整は今、職人技でやっているんですが、パーツが複数同時に動いている音は『ハーモニー』に聞こえるそうです。そんな、人間が勘や経験で聞き分けている音の違いをAIに学習させて機械の調子を判断するという研究を、本学のAI応用研究所と一緒に行っていまして、今、教え子の一人が大学院に進んで取り組んでいます。

調子の悪いところと音の周波数に相関を見つけることができたら、絣職人の後継者育成ができるのではと考えています。ただ、これはまだまだ時間がかかると思います。」

大学は最先端のローテクを

(澁谷教授)

「伝統技術は職人がいてこそ。何でもハイテク化すればいいわけではなく、ベテランの職人でもメンテナンスができる程度のローテクに留めないと技術は継承されません。ですから、その部分を補える「最先端のローテク」を大学が担えたらと思っています。

もしハイテク化すれば、世界中に技術が流出して誰もが同じものを作れるようになってしまいます。そうなれば、もう久留米絣ではなくなりますよね。だからこそある部分はアナログのまま残し、伝統を守る。職人一人ひとり、機械の調整の仕方も経験と勘で違うので、それぞれの味が活きるような形がいい塩梅ではないでしょうか。

現代は、ハイテクはできて当然です。では、ない頃はどうしていたか?昔ながらの機械を通して、当時のアイディアに驚かされ、ローテクでここまでできるのかと逆にそちらに興味が出てきます。物を動かすには頭脳だけでなく、それを動かす骨組みが不可欠です。学生にも、そうした機械について学ぶ楽しさや意義を感じてもらえたらと思っています。」

産学連携がもたらすもの 社会全体で技術共有を

今回の万博での展示は、伝統工芸品である久留米絣の魅力を、より多くの方々に知っていただく貴重な機会となりました。

一方で、技術の継承や機械の老朽化といった課題は、久留米絣に限らず、多くの伝統工芸が共通して抱えている深刻な問題でもあります。

(澁谷教授)

「Y式織機は全国各地で使われているものの、メンテナンスの相談先がないのが大きな問題となっているのですが、組合の方が『うちでは、メタルパーツなどちょっとくらいの部品だったら地元の大学がなんとかしてくれる』と言ってくださっていたと聞きました。

地方大学と

我々が作った装置のメンテナンスを担ってくれる企業の存在が必要なのですが、なかなかビジネス化するのは難しく、その協力体制の整備も課題です。

個人的には、開発した技術(装置や設計図面など)を業界内で囲い込むよりはオープン

地域連携はWin-Win 優秀な学生を地域と共に育成し、輩出したい

久留米工業大学は地域連携センターを有し、地域課題解決型AI教育にも力を入れていますが、地域と地元大学の連携にはどのような特性や効果があるのでしょうか?

(澁谷教授)

「大学には色々な分野の専門家がいて、あれこれ機器設備が

一方、大学にとっても地域の課題解決を通じて若い技術

地域連携は双方にとってメリットのあるWin-

私自身のメリットは、教員というよりは個人として、久留米絣なんて全く知らなかった人間がどういうわけか(もしか

やはり、技術者としては開発したものが

普段から久留米絣のもんぺを愛用されている澁谷教授、この日はカラフルなデザインが目を引く一枚を履いていました。涼しくてこれからの梅雨の時期にぴったりなのだとか。フランスではこうした日本の製品がとても人気で展示会も開かれているそうです。

筑後地方唯一の工業大学である、久留米工業大学だからできること

(澁谷教授)

「今後、地方大学は地方と共存する道を探るべきだと思いますし、本学のような地方の小規模大学にとって、職人技の塊である地場産業に技術を加えて新たな付加価値を生

伝統産業は長年の伝統を守り続ける

現在開発している半自動卓上括り機も、ゆくゆくは顧客のデザインをオーダーメイドで括るという用途で使わ

万博出展の経緯からはじまり、伝統工芸や地域連携まで、幅広くお話を伺うことができました。

- 澁谷教授、ありがとうございました!

私たちが直面している数々の問題は、見方を変えれば、新しいアイディアや挑戦に繋がるきっかけになります。

久留米工業大学は、これからも、地域に根ざした工業大学として、その強みを存分に活かした人材育成・地域課題解決に取り組んでまいります。

どうぞご期待ください。

▼参考

2022年の取材記事『100年間、久留米絣の生産を支えるY式織機修繕プロジェクト!』

機械システム工学科紹介ページ:ものづくりを基礎から学び、業界大手関連企業からの内定を獲得しています

「全日本製造業コマ大戦」では本学学生が企業を破って優勝!久留米工業大学のものづくりの技術は確かな実績を有しています

各学科の専門知識を活かしたユニークな「地域課題解決型AI教育」について

(発信元)事業戦略課