久留米工業大学

新着情報

2025.09.26【定員増認可】情報ネットワーク工学科の入学定員が増加(90名→110名)します|令和8年度から。コースも改編。

久留米工業大学工学部情報ネットワーク工学科、文部科学省より定員増加が認可されました。

~AIとウェルビーイングを融合した新コースで、未来を担う理系人材育成を拡大~

久留米工業大学の情報ネットワーク工学科は、令和8年4月から入学定員を増加(90名⇒110名)します。

国が理系人材の育成・拡充を重点政策として進める中、本学科もその方向性に沿い、文科省へ定員増の申請を行い、認められたものです。

現在、大学における定員増の認可は、教育体制や施設・設備の水準、卒業後の進路実績など、極めて厳格な基準のもとで審査されており、容易なことではありません。そうした中での認可取得は、情報ネットワーク工学科がこれまで積み重ねてきた教育実績や、地域・社会・企業からの高い信頼及び今後の将来構想等が評価された証といえます。

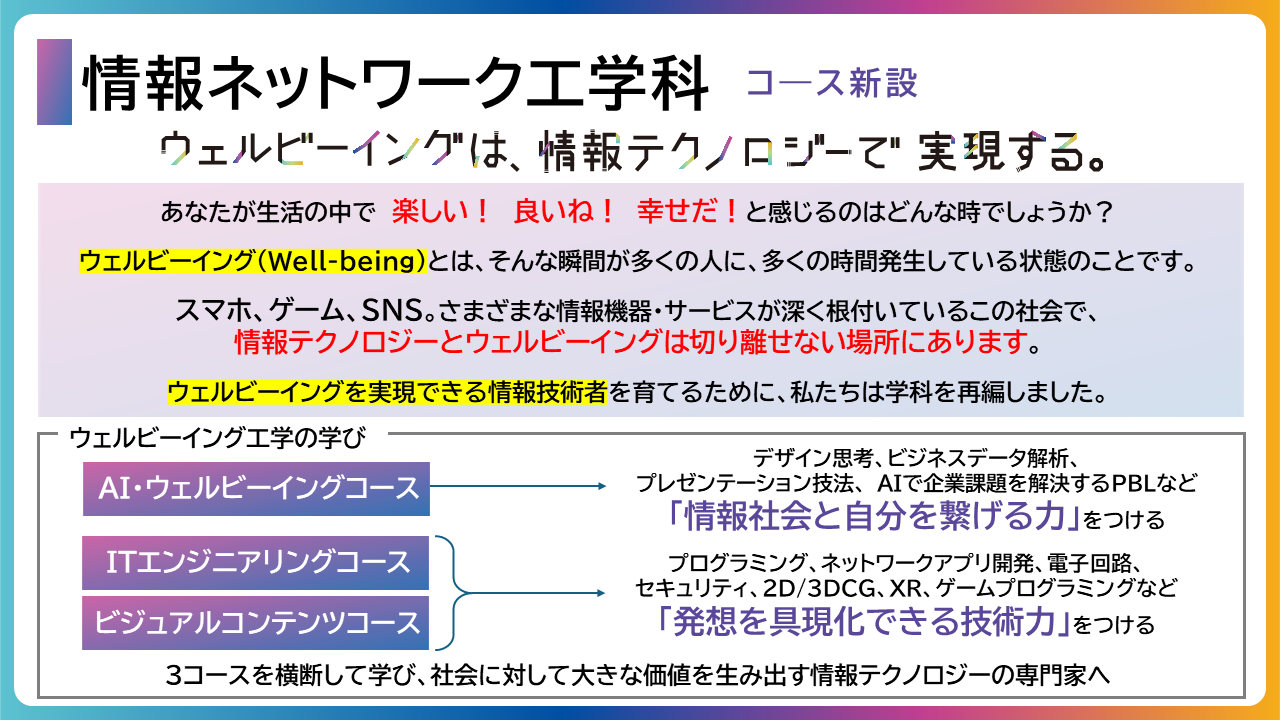

また、同学科は令和8年度(2026年度)より、従来のコースを刷新し、以下の3つの新コースへ再編します:

・AI・ウェルビーイングコース

・ITエンジニアリングコース

・ビジュアルコンテンツコース

■ キーワードは 『情報工学×ウェルビーイング』

なかでも注目されるのは、「情報工学×ウェルビーイング」を新たな柱とするAI・ウェルビーイングコースです。

「ウェルビーイング(Well-being)」とは、心身ともに健康で、社会の中で安心と幸福を感じながら生活している状態を意味します。情報ネットワーク工学科では、AIやアプリ、ネットワークといった先端技術を、ウェルビーイングの視点から学ぶことにより、技術を単なるツールとしてだけでなく、「人の幸福を支える力」として活用できる人材の育成を目指します。

たとえば、スマートフォン、SNS、ウェアラブルデバイスといった現代の生活に欠かせない技術を、人に寄り添い、快適で豊かな暮らしを実現する手段へと昇華させる力を育てます。

▼新しい3つのコースについての詳細はこちらから

AI・ウェルビーイングコース

デザイン思考、ビジネスデータ解析、プレゼンテーション技法、AIで企業課題を解決するPBL(Project Based learning)など「情報社会と自分を繋げる力」をつけます

ITエンジニアリングコース

ビジュアルコンテンツコース

プログラミング、ネットワークアプリ開発、電子回路、セキュリティ、2D/3DCG、XR、ゲームプログラミングなど「発想を具体化できる技術力」をつけます

これら3コースを横断して学び、社会に対して大きな価値を生み出す情報テクノロジーの専門家を育成します。

■ 在学時の学生の活躍と進路

学生は、在学時から様々な分野の企業や団体と連携し、学びを深めています。

(例)

・株式会社久留米原種育成会と連携し、作物収穫の業務支援AIシステムを開発

・久留米市と連携し、AIを使った遠隔花火大会のシステム構築・実施

・九州大学病院と連携し、言語訓練用のソフトウェアを開発

・株式会社アイナックシステムと共同で万願寺トウガラシの自動収穫機を開発

卒業後の進路(想定されるキャリア)としては、次のようなものがあげられます。

・データサイエンティスト

・ITエンジニア

・アプリ開発者

・ネットワーク技術者

・コンテンツクリエイター

・研究者、高度専門職 など

近年は大学院に10名以上が進学し、より高度で実践的なスキルを学んでいます。

2025.12.18追記

ウェルビーイングの実現に大きく貢献する健康管理アプリの開発に携わった情報ネットワーク工学科4年生が、フクオカワンビルでのイベントに登壇しました。

→詳細はこちら

■ 急速に高まっている理工系人材・情報系人材へのニーズ

「DX化とAIの急激な発展」

日本をはじめ、世界の産業を支える基盤として「ものづくり」や工学技術は極めて重要な役割を担っています。

しかし近年、こうした分野を支える理工系人材の不足が深刻化しており、とりわけAIを活用できる情報人材については、経済産業省の発表によれば2030年には最大で79万人が不足すると予測されています。

このような背景を受け、国や産業界は理工系人材の育成に力を入れており、産業構造や技術が急速に変化する現代においては、多様な技術に柔軟に対応できる力、そして変化のスピードに適応する能力が求められています。

こうした時代の要請に応えるため、久留米工業大学では、次世代を担う理工系人材の育成に取り組んでいます。

本学が育成するのは、「工学とデジタル・AIの知識を体系的に学び、それらを"手足のように"自在に使いこなせる力を持つ人材」、そして「工学技術を単なる技術としてではなく、課題解決や人々の幸福の実現に活用できる人材」です。

■ 本学の取組は、大学と大学院の両方で文科省から高い評価を得ています

令和5年度の「大学・高専機能強化支援事業」において、当時久留米工業大学は、九州の大学として唯一、「支援1」と「支援2」の両方に採択されました。

この事業は、文部科学省が実施するもので、大学や高等専門学校がデジタル・グリーン分野の教育機能を強化し、社会のニーズに応える人材の育成を行うための支援を行うものです。

・「支援1」は学部教育を対象

今回本学は、令和8年4月から工学部:情報ネットワーク工学科の入学定員増加(90名→110名)を行います。

・「支援2」は大学院教育を対象

本学の大学院工学研究科:電子情報システム工学専攻において、すでに入学定員を5名→20名に増加しています。

これら2つの支援を受けたことにより、

本学では、「工学部:情報ネットワーク工学科」および「大学院工学研究科:電子情報システム工学専攻」の定員を増やすとともに、学部のコース改編や、教員体制の一層の充実、最新の情報技術が学べる新棟の建設などを行い、ますます多くの方が情報テクノロジーを学べる環境を整えました。

今後も、時代のニーズに応えながら、技術を「人の幸せのために」活かすことのできる理系人材の育成に努めてまいります。

▼詳細・関連情報はこちら

■工学部情報ネットワーク工学科 新コース紹介ページ

(参考)

■新棟オープニングセレモニーの様子

■地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)紹介ページ

■令和7年度PBL成果発表会レポート

■日本工学協会賞受賞のお知らせ

■就職実績

(発信元:情報ネットワーク工学科、事業戦略課)