情報ネットワーク工学科 ITエンジニアリングコース

久留米工業大学 工学部

情報ネットワーク工学科

コース特色

コンピュータはソフトウェアとハードウェアの組み合わせです。本コースではその両方の分野から情報技術について学んでいきます。ソフトウェアにはOSやWebブラウザで動くもの、家電や自動車に入っているプログラムなどさまざまな形態が存在し、ハードウェアもマイクロコンピュータや組込みシステム、サーバまで幅広く存在します。裾野の広いこれらの情報工学を以下の3つの特色から学修していきます。

- アプリケーション開発

開発にはプログラミング技術やデータが必要であるとともに、どのようなアプリが社会で必要とされているのかというマーケティングし視点も重要です。効率的な処理をするためのアルゴリズム、バグが出にくいプログラムの記述、バージョン管理等の開発手法を実習を通して学びます。

- クラウド(インターネット)の利活用

インターネットを介して様々な人が同時に同じサービスを利用するクラウドが主流です。動作環境を選ばず、情報流出や不正アクセスへの対策が必須であり、データベースやセキュリティについても学びます。

- 用途の広がるマイコン制御

組込みシステムやIoTで活躍するマイコン制御で独自のデバイスを製作します。電子回路や制約のある組込みプログラムの手法を実践的に学びます。

先生紹介

-

吉田 清明

教授/博士(工学)

主な担当科目

組込みソフトウェア演習

組み込みソフトウェア開発の入門として、各種センサー情報を利用したロボット制御の基本を学びます。プログラム言語はNXC、ロボットにはLEGO MIND-STRORMS NXTを用います。

-

千田 陽介

教授/博士(工学)

主な担当科目

エレクトロニクス基礎演習

実際の電子回路の作成を体験します。電源と抵抗、および信号発生器 (ファンクションジェネレータ) や計測器 (テスタ、オシロスコープ) の性質を理解し使用法を学び、コンデンサ、LED、ダイオード、リレー、トランジスタ、ロジック IC、OP アンプなどの基本的な電子回路の構成要素について順次学んでいくとともに、各種センサや PC インタフェイスなどについても理解します。

-

佐塚 秀人

准教授/修士(工学)

主な担当科目

ネットワーク演習

インターネット上で運用するWebアプリケーション技術の習得を目的としてプログラム開発演習を行います。中心となる技術は、クライアント側の技術として、HTML,CSS,JavaScriptプログラム利用したプログラミング技術、サーバ側の技術としてWebサーバ・プログラミング技術、リレーショナル・データベースの構築技術を学びます。また、認証・認可の機能と連携することで、インターネットのセキュリティ技術についても理解を深めます。

-

小路口 心二

准教授/修士(情報工学)

主な担当科目

特別ゼミⅡ

基本情報技術者試験の対策を行いながら、IT 関連企業で活躍するエンジニアに必要とされる基本的な知識・スキルを学びます。アルゴリズムとプログラミングについて学習し、さまざまなアルゴリズムを理解しプログラムを作成できることを目標とします。

-

山田 貴裕

准教授/修士(工学)

主な担当科目

スマートフォンアプリ開発

スマートフォンからIoTデバイスを制御するアプリケーションの開発を通して、基本的なスマートフォンアプリの開発方法について学びます。IoTデバイスを制御するには、それらのデバイスと通信する必要がありますので、通信技術についても学びます。

-

足立 康志

准教授/修士(情報工学)

主な担当科目

マイコン回路作成演習

回路設計、ソフトウェア設計の技術を踏まえて、設計から製作までの演習を行います。PCと回路を接続することでLEDの制御やモータの制御、センサによる外界情報の取得などの実習を行います。別のマイコンを接続することで、マイコン独立システムとの通信による制御実習を行います。

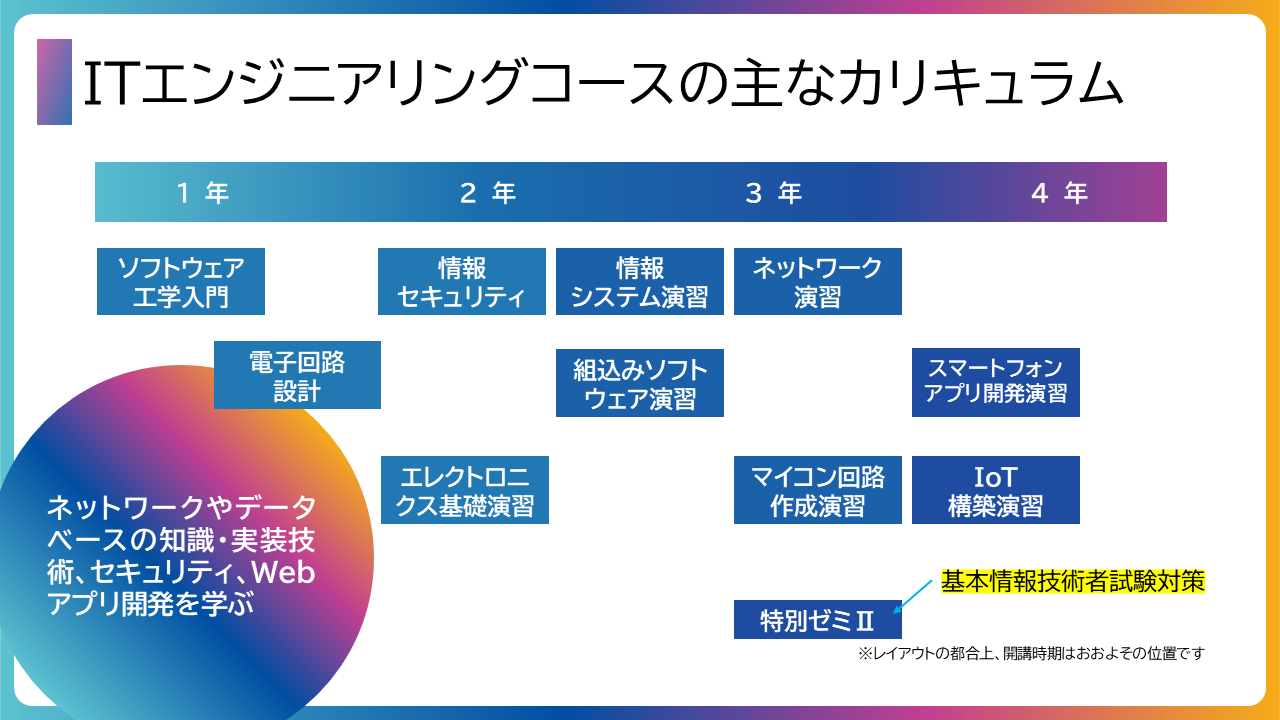

カリキュラム例

-

ソフトウェアからハードウェア、ネットワークまで幅広く

情報工学の代表的な分野、ソフトウェア開発、セキュリティ、ネットワーク、エレクトロニクス分野まで幅広い分野を俯瞰的に学ぶことが可能です。どの分野にすればよいか絞り切れていない方にとっては自分の好きな分野を探すことができます。さらに技術を深めたい方は、小さな大学であるという本学のメリットを活かして、早い段階で研究室に出入りして学ぶことも可能です。

学生の研究紹介

-

あなたの声だけに応答する!小型コンピュータで動く安全なAIアシスタント

Raspberry Pi 5, 大規模言語モデル(LLM), 話者識別, CNN, 音声操作

研究概要

スマートスピーカーやAIアシスタントは便利ですが、誰の声にも反応してしまうことがあります。これではセキュリティ上のリスクや誤作動の原因になってしまいます。そこで本研究では、小型コンピュータ Raspberry Pi 5 上で軽量化した大規模言語モデル(LLM)を動かし、「本人の声だけに反応する」安全な音声操作システムを開発しました。CNNによる話者識別モデルを構築し、公開データと自分の声を用いた学習で精度90%以上を達成しました。

ただし実際の利用では誤判定も見られたため、今後は日本語対応モデルの導入や学習データの拡充による改善を進めます。最終的には、福祉機器やスマートデバイスに組み込み、ネット環境がなくても利用できる安心・便利なAIアシスタントの実現を目指しています。 -

もうゴミの分別で迷わない! 地元・水俣市のための便利アプリ開発

ゴミ分別, Webアプリ, Monaca

研究概要

この研究は、熊本県水俣市が取り組んでいる複雑なゴミ分別を、市民がスムーズに行えるようにするためのWebアプリを開発したものです。水俣市では、リサイクルを促進するためにゴミを23種類に細かく分けており、特に引っ越してきたばかりの人にとっては負担が大きいという問題がありました。この研究では、その負担を軽減するための解決策としてアプリを作成しました。

開発にあたり、石川県金沢市で開発された「5374.jp」というゴミ分別アプリのオープンソースを活用し使いやすさを向上させるための改良を加えました。

例えば、ゴミの分類を大まかなカテゴリーで分け、その中に23種類の分別項目をさらに表示し、見やすさを工場させました。また、ゴミの検索機能を設け、982件にも及ぶゴミの物品名の中から、目的のものを簡単に見つけられるように、キーワードで検索できる機能を追加しました。 -

カメラの目でネジを自動仕分け!未来のモノづくりを効率化するAIシステム

画像認識, ねじ, ベルトコンベア, AI, 自動化, 資源の再利用

研究概要

私たちは、モノづくりの現場で大量に発生するネジの仕分け作業を自動化するシステムを開発しています。普段の試作品製作では多くのネジが使われますが、分解後の再利用のために、種類ごとに手作業で仕分けるのは大変な手間です。そこで、この課題を解決するため、カメラの「目」と「小型コンピュータ」を組み合わせた自動仕分け装置の製作に取り組みました。

このシステムは、ベルトコンベアに乗せたネジをカメラで1つずつ撮影し、その画像からネジの長さや頭の形を判別します 。そして、判別結果に基づいて、ネジを種類ごとに仕分けます。これまでの同様の装置は、物理的なバーを使って長さを仕分けるだけでしたが、私たちは「画像認識」という技術を使うことで、頭の形まで判別できるようにしました。

システムは「Jetson nano」という小型コンピュータを中心に動いています。カメラで取り込んだ画像を解析し、仕分けを行うシステムに指示を送ります。現状、機械学習によるネジの自動判別は課題が残ったため、まずは手動で判別する部分からスタートしました。この研究は、作業の効率を上げるだけでなく、ネジの在庫管理を正確にし、再利用を促進することで資源の無駄をなくすことにもつながります。