久留米工業大学

新着情報

2025.09.09学生フォーミュラチーム、日本大会出場を報告|9/8~愛知県|今年は車両軽量化に注力

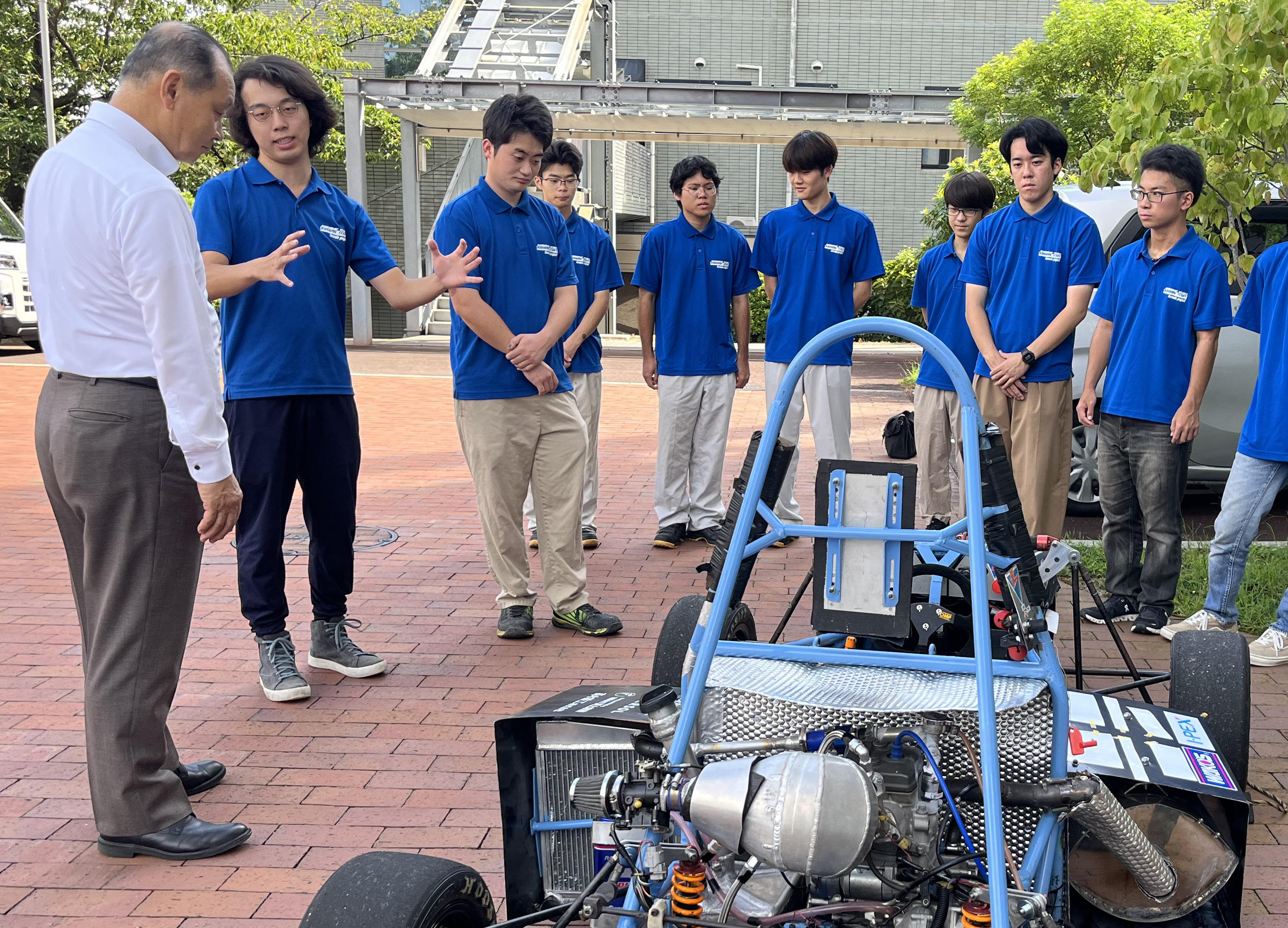

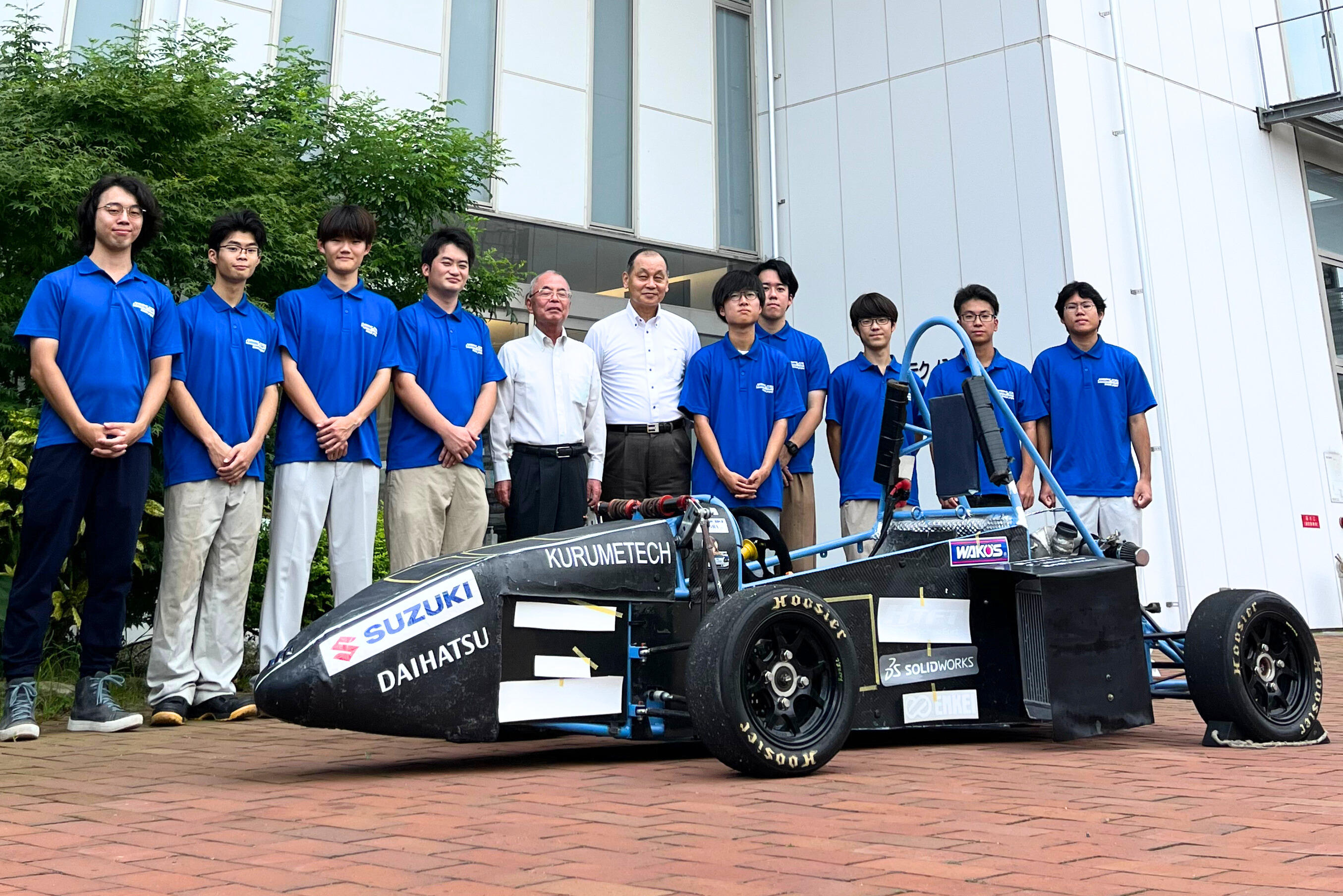

9月5日(金)、久留米工業大学(福岡県久留米市)の学生フォーミュラプロジェクトのメンバーが、9月8日(月)~9月13日(土)にAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)で開催される『学生フォーミュラ日本大会2025』に出場することを萩原理事長と日野学長に報告しました。

直前まで製作を行っていた実機を前に、チームリーダーの馬原晨成(まはら ときなり)さん(交通機械工学科4年生)が、今年の改良点や大会の仕組みについて説明しました。

日野学長からは、「今年は野球部が全国大会に初出場を果たしました。結果がすべてではありませんが、本学は自動車を先駆けとして始まった歴史がありますので、ぜひ学生フォーミュラの皆さんにも頑張っていただき、全国に本学の名前を広めてもらえたら嬉しいです。こういう機会はなかなかありませんので、いい思い出にしてください。」との激励がありました。

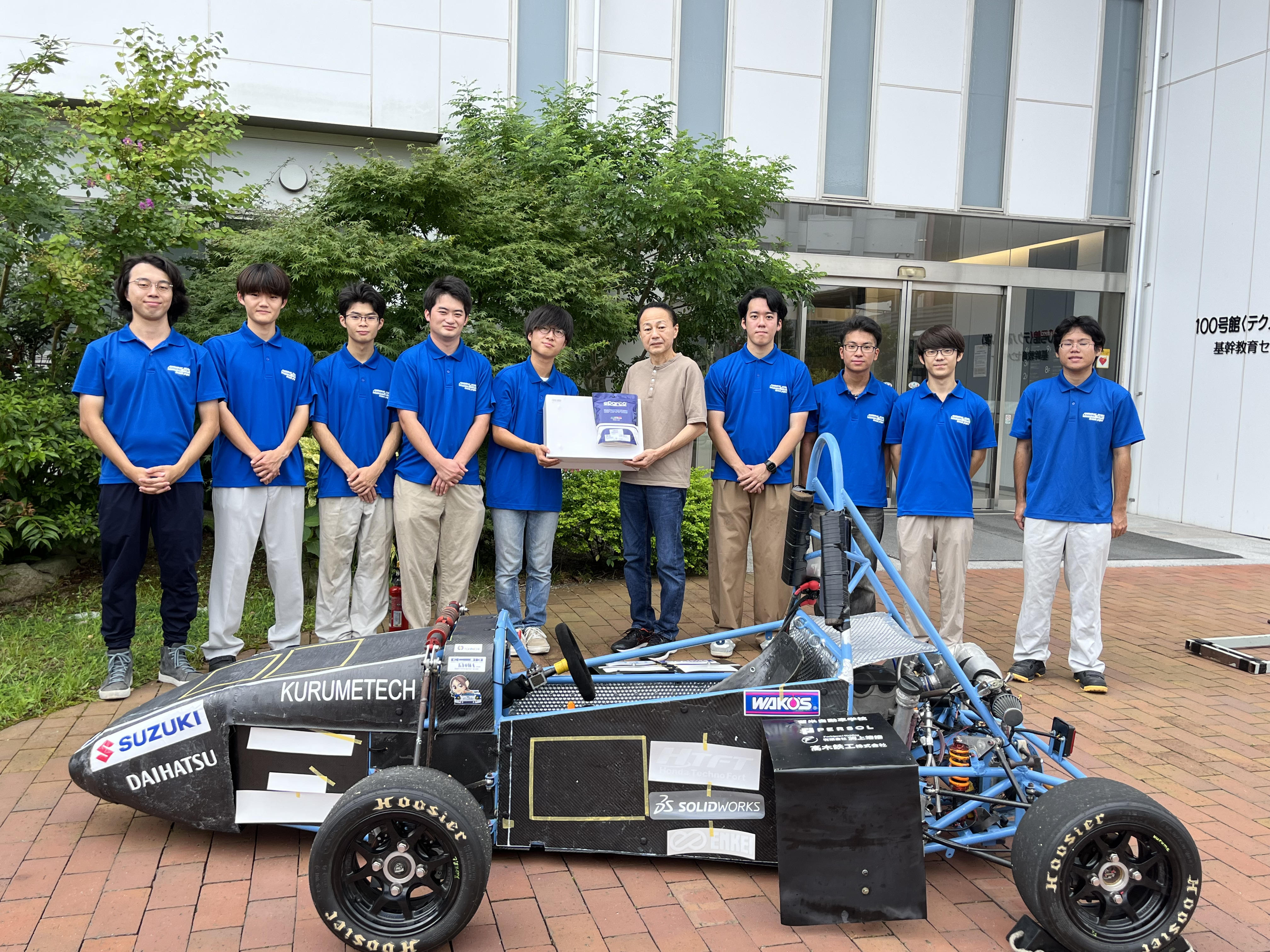

また、同時に、日頃よりこのプロジェクトを支援してくださっている久留米工業大学同窓会の代表者様からも、日本大会の活動支援金とドライバー用ア

久留米工業大学の車両の特長 今年は軽量化に注力

◆ 軽量化により安定性が向上!

他大学の車体は200kg超えもある中、本学の車体は180kgほどです。

改良ポイント↓↓

昨年:後方の両サイドにラジエーター(冷却部品)&その後ろに排気部品

今年:ラジエーターを一つにまとめて片側に配置、もう片側に大きくした排気部品を配置することで、理想的な排気システムを実現!

◆ 走行距離はどのくらい?

大会では走行時間によって車の全体性能と信頼性を評価する耐久走

◆ 速さは?

コースは直線が短く、本学の車両は時速70kmほどとのこと。

今年はトヨタ自動車様が、この車体を会場の愛知県まで運んでくださいました!

名だたる大手企業がスポンサーに名を連ねる公益社団法人自動車技術会主催の「学生フォーミュラ日本大会2025」

この「学生フォーミュラ日本大会」は一般の方がイメージしがちな学生たちの「ただのカーレース」ではなく、多くの大手企業がスポンサーに入っており、将来の人材育成の観点から、車の設計・開発、コスト管理、プレゼンテーションなども含めて審査が行われます。

開催日:2025年9月8日(月)~13日(土)

場 所:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場・愛知県)

詳細はこちらから ⇒学生フォーミュラ公式サイト

主な流れ ↓↓

◆ 9/8(月)

EV(電気自動車)のみ先行して車検

◆ 9/9(火)~9/10(水)

ICV(ガソリンエンジン自動車)の車検と静的(書類)審査

車検に2日間も!?と驚きますが、色々な動作がきちんと動くか、緊急時にドライバーが制限時間内に脱出できるか、といった非常に細かいチェックをクリアして初めて、3日目以降に参加することが許されます。

※「審査」には、コストやデザイン、プレゼン力などを見られる「静的審査」と、走行性能や耐久性などを見られる「動的審査」があります。⇒詳細はこちらから

◆ 9/11(木)~9/13(土)の3日間は動的審査「種目別競技」

車検に合格できた車両が出走します。

2つの部門があり、合計90台が出場します。

①エンジン部門(50台)←久留米工業大学はこちら

②電気自動車部門(40台)

大会をご覧になりたい方は、9/11以降に現地で観戦されるか、YouTubeのLIVE配信でお楽しみください。⇒StudentFormulaJapan YouTubeチャンネル

↓2024年出場時の写真

▼久留米工業大学学生フォーミュラプロジェクト

公式ウェブサイト

公式Xアカウント\愛知に向けて出発!車検の様子などを発信中/

プロジェクトのメンバーは自動車好きが集まる交通機械工学科の学生たち 初心者や他学科の学生も大歓迎!

この大会に出場することを目標の一つとして活動している本学の学生フォーミュラプロジェクトですが、現在は15人ほどいるメンバーの全員が「交通機械工学科」の所属。同学科では、自動車を中心に、

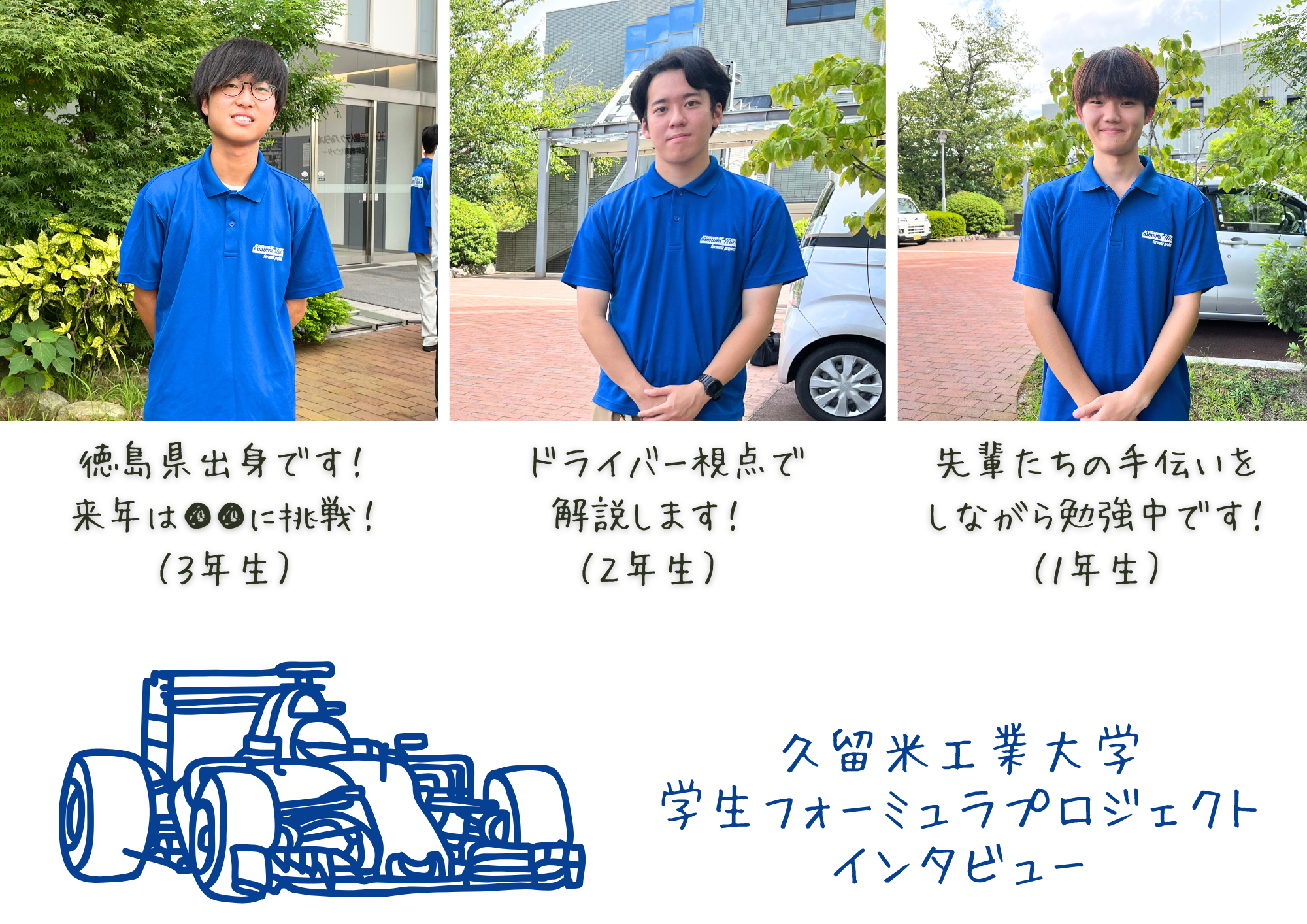

学年の違う3人のメンバーにお話を伺いましたので、詳しくはこちらからご覧ください⇒★

Q. なぜ久留米工大に?

Q. 知識ゼロだけど入れる?

Q. 活動内容は?

Q. ドライバーに直撃インタビュー!

Q. 大会への意気込みを!

▼参考

【支援報告】パーソルクロステクノロジー株式会社、久留米工業大学のフォーミュラを支援 - 学生フォーミュラ日本大会 2025へ

【大会後】久留米工大の学生フォーミュラチーム、日本大会の出場結果を報告|トラブルを乗り越え成長を実感

久留米工業大学交通機械工学科では、自動運転車いすからロケットまで幅広く、著明な乗り物の専門家が教鞭を取っています。

交通機械工学科 紹介ページ

▽次世代モビリティ

国家プロジェクトの責任者を務めるインテリジェントモビリティ研究所(IML)所長の東大輔教授のインタビュー記事↓

工学には社会を変える力、そして困った人を支援する大きな力があるー「PARTNER MOBILITY ONE」開発の裏側

研究分野は、航空機やスポーツカー、レース車両などの空力デザイン/AIを搭載した対話型自動運転システムの開発など。自動車メーカーでスポーツカーやレース車両のデザイン開発に従事した経験をおもちです。

▽ロケット

交通機械工学科の特別教授(九州大学名誉教授) 麻生茂教授のインタビュー記事↓

「航空と宇宙は成長産業。これからの日本・世界を支える航空宇宙工学人材を育てたい。」

米国NASAの研究所客員研究員、JAXA(宇宙航空研究開発機構)での指導者養成などの経験をおもちです。

(発信元:事業戦略課)