久留米工業大学

新着情報

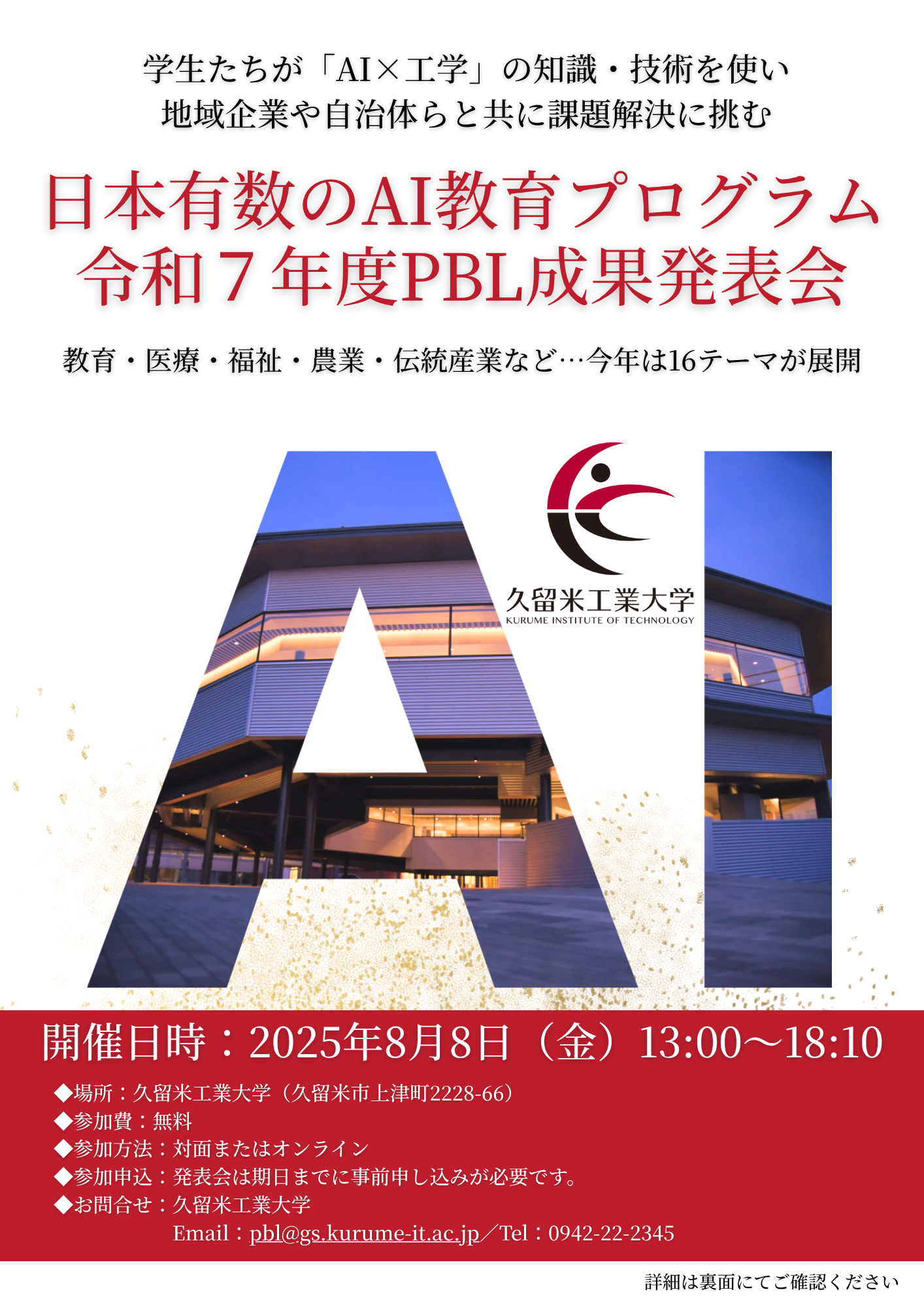

2025.06.17学生が『AI×工学』で地域貢献|『地域課題解決型AI教育(PBL)』の中間報告会で16チームが発表しました!

6月5日(木)、多目的ホールで地域課題解決型AI教育(PBL)の中間報告会が行われ、4月からの約2か月間の活動について、16チームが進捗報告をしました!

▼前半組8チーム開始前の様子。見学者も訪れ、広い会場は満員に。

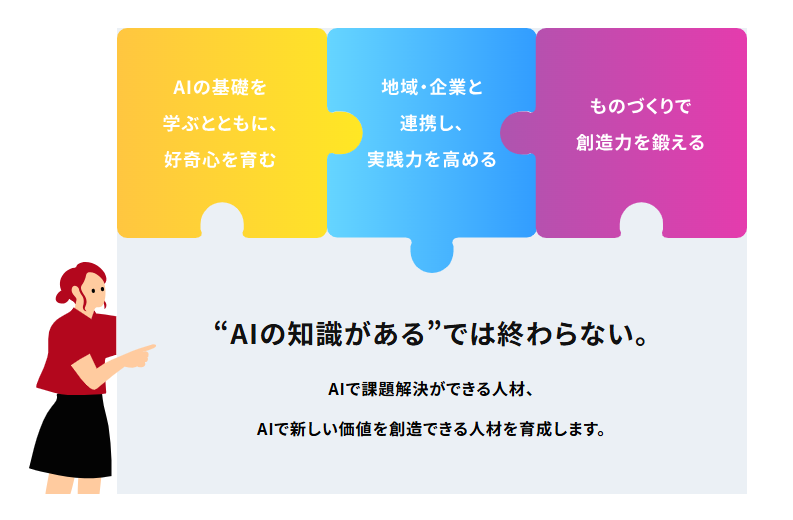

『 地域課題解決型AI教育プログラム 』の特徴

「地域課題解決型AI教育プログラム」では、ものづくりが盛んな久留米工業大学の特色を活かし、学生が好奇心を持ってAIについて学べるカリキュラムを用意しています。

1.AI活用に必要な基礎知識を学ぶ(データ分析や機械学習などの演習もあります)

2.AIを活用し、地域の課題解決に挑戦!(約半年間の実践的な学び)⇒PBL

3.AIを活用したものづくりに挑戦!(例:AIを活用したロボットやマイコンカーの製作)

4.企業の中で学ぶ(インターンシップを通して、企業の中で技術がどう活用されているかを体験)

学生たちは、このプログラムを通じて身に付けたAIの知識と技術を、地域の課題解決に活用しています。

試行錯誤を繰り返しながら、自ら考え、解決策を導き出すプロセスを通じて、「AIを活用し、自らが主体となって地域課題を解決できる人材」の育成を目指しています。

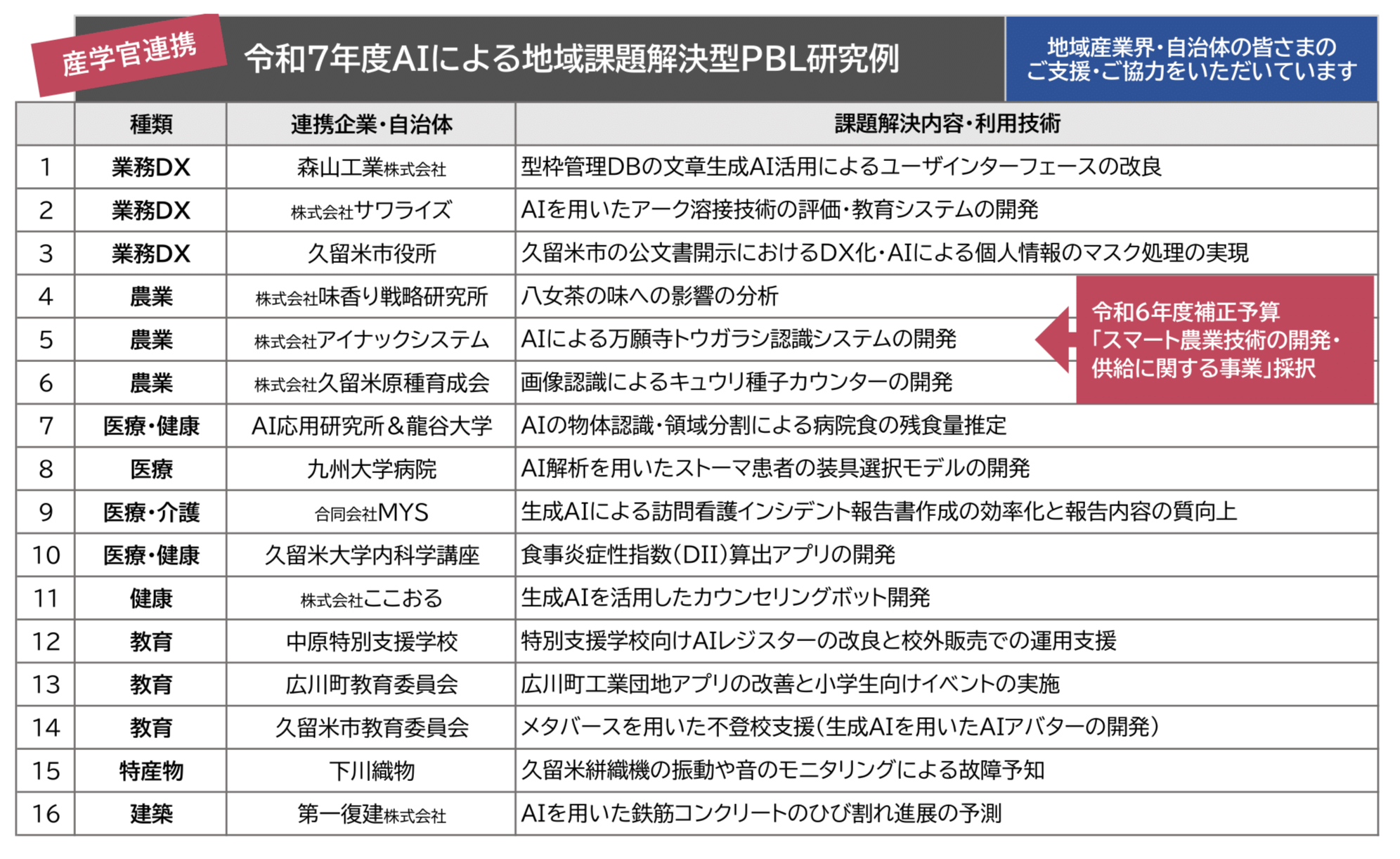

今年度のPBLは16テーマ 大学病院や市役所からも参加

本学では毎年、PBL(課題解決型学習)のテーマを募集しており、地域の企業や行政から多くのお申込みやご相談をいただいています。

その件数は年々増加しており、それに伴って参加する学生の数も増えています。

テーマは新年度に新たに設定されるものに加え、前年度から継続して取り組まれているものもあります。

今年度は16のテーマが展開されており、学生たちはそれぞれのテーマごとにチームに分かれて活動を行っています。

各チームは、学科の枠を超えて編成された2~3年生の学生を中心に、サポート役の先輩学生、そしてクライアントの方々で構成されています。

PBLは、企業や行政といったクライアントと実際に話をしながら進めていきます。そのため、学生は、研究スキルだけでなく、社会問題への関心を高めたり、卒業後働くうえで必ず役に立つ課題解決能力、対人コミュニケーション力、プレゼン力などの素養も身につけることができます。

中間報告会では、次のような流れで発表が行われました。

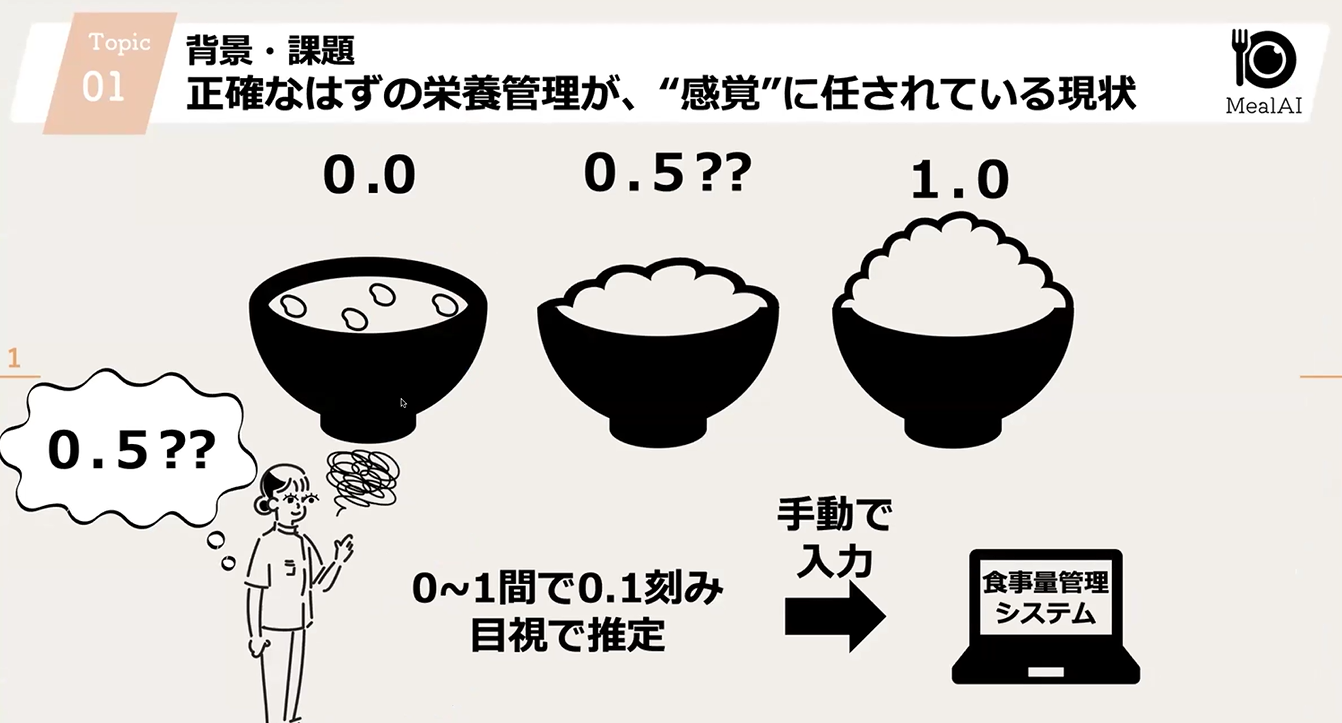

①背景・課題:どんな問題が起こっていて、何を解決しなければならないか?原因は?

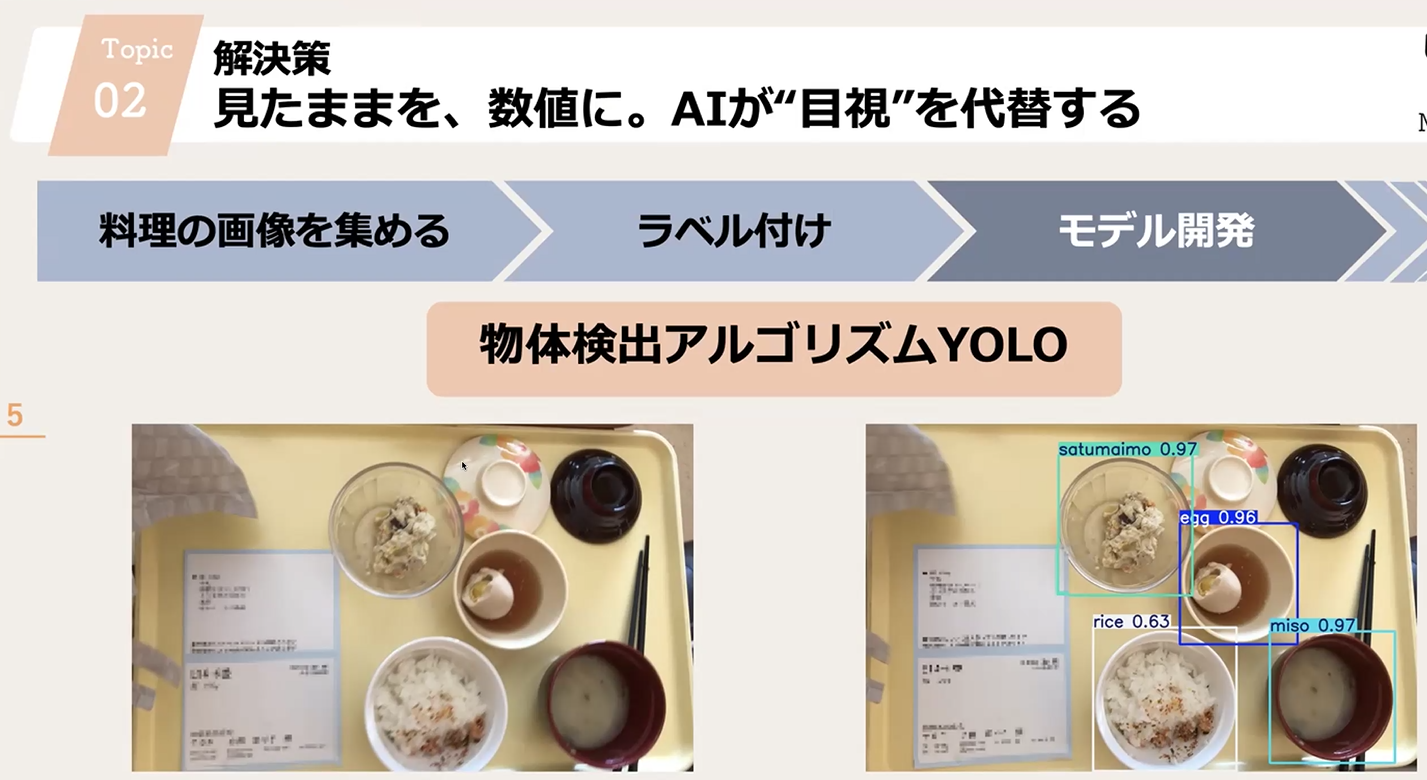

(例1)病院食の残食量推定

(例2)アーク溶接技術の評価・教育システムの開発

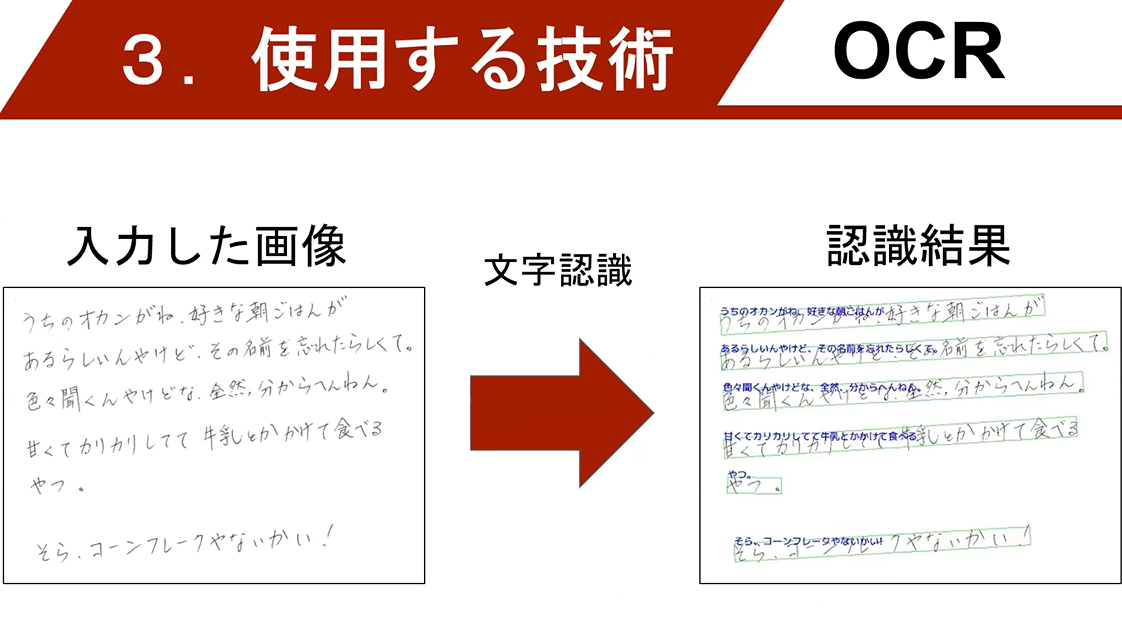

(例3)久留米市の公文書開示におけるDX化(黒塗り処理の自動化)

(例4)訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の質の向上

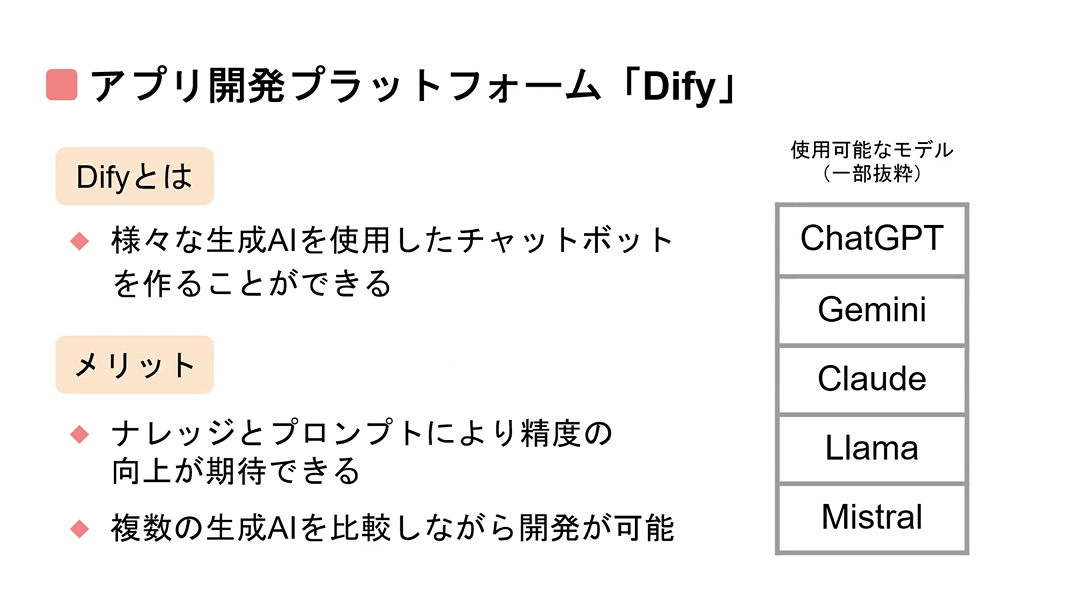

②解決策:課題に対し、複数ある選択肢(技術や方法)の中で、どれが最適か?

(例1)病院食の残食量推定

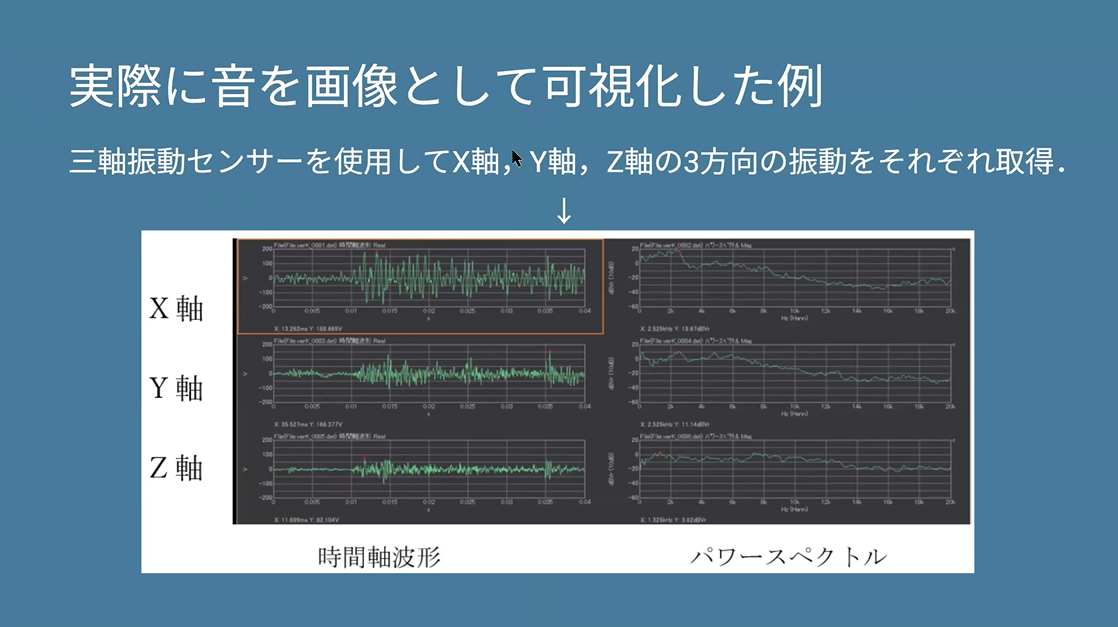

(例2)久留米絣織機の振動や音のモニタリングによる故障予知

(例3)カウンセリングボット開発

(例4)久留米市の公文書開示におけるDX化(黒塗り処理の自動化)

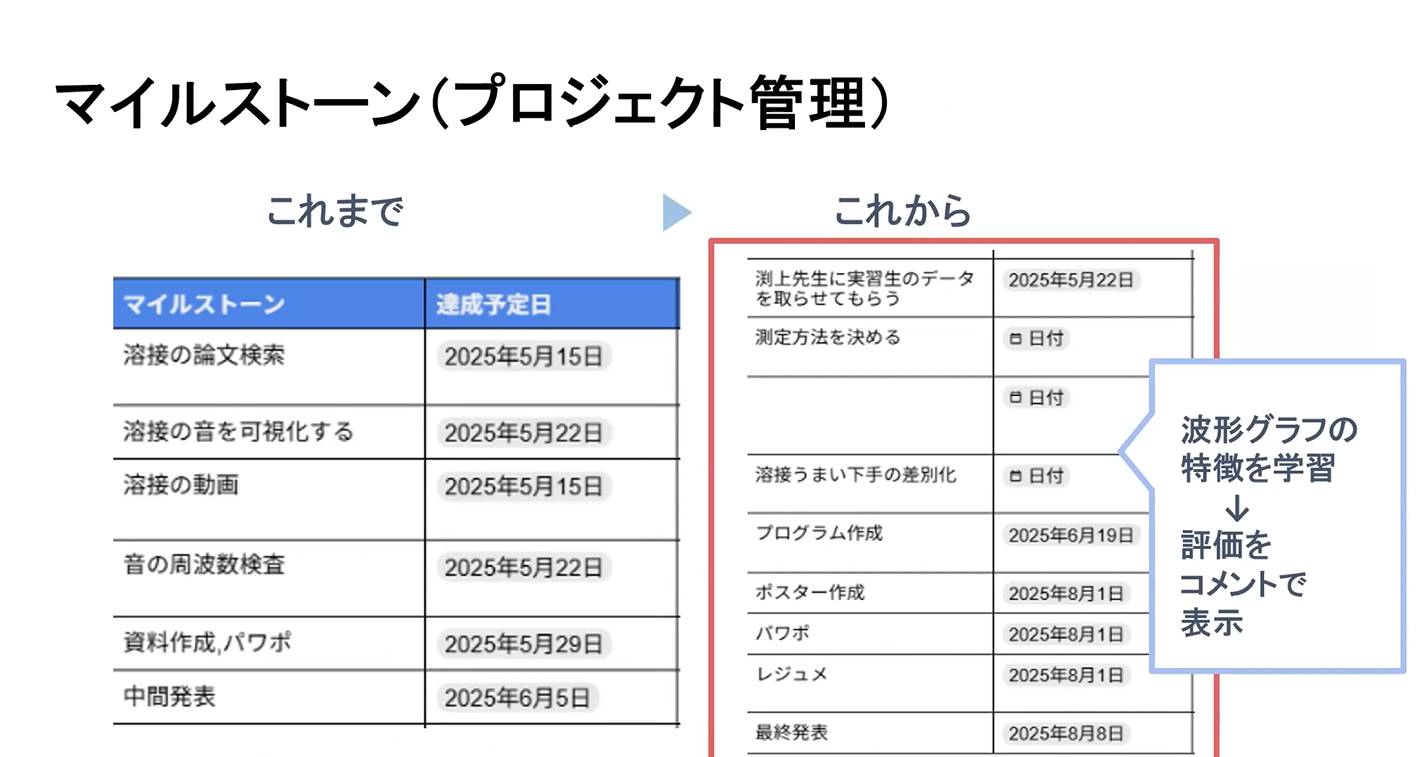

③進捗状況:解決までのステップを考える

(例1)アーク溶接技術の評価・教育システムの開発

④今後の展望:フィードバックをもらいながら軌道修正

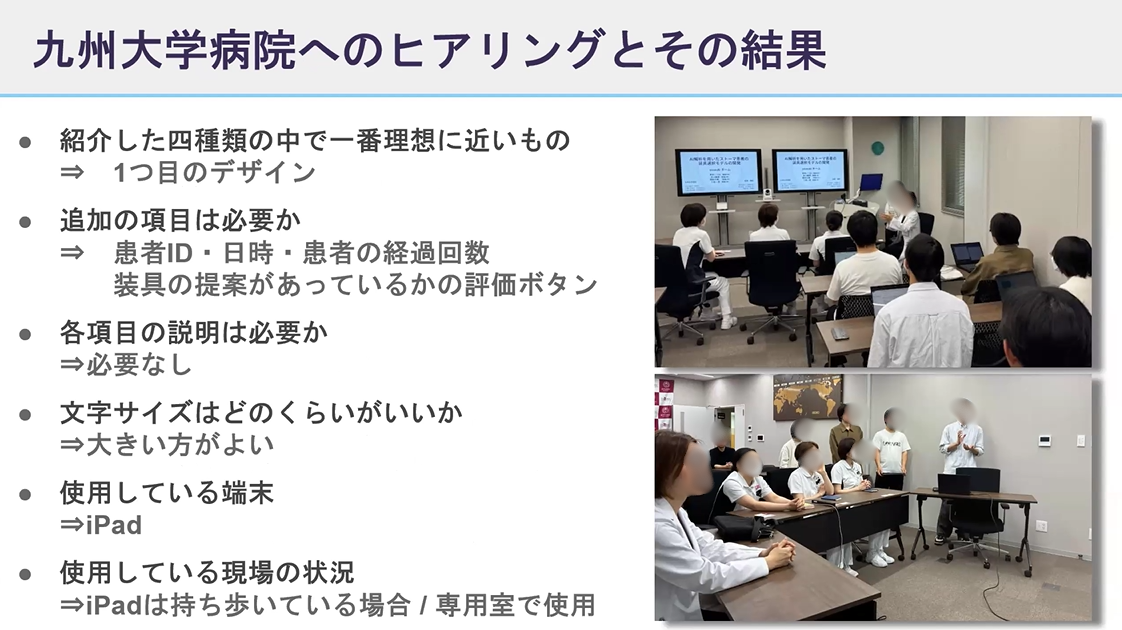

(例1)九州大学病院・ストーマ(人工肛門)患者の装具選択モデルの開発

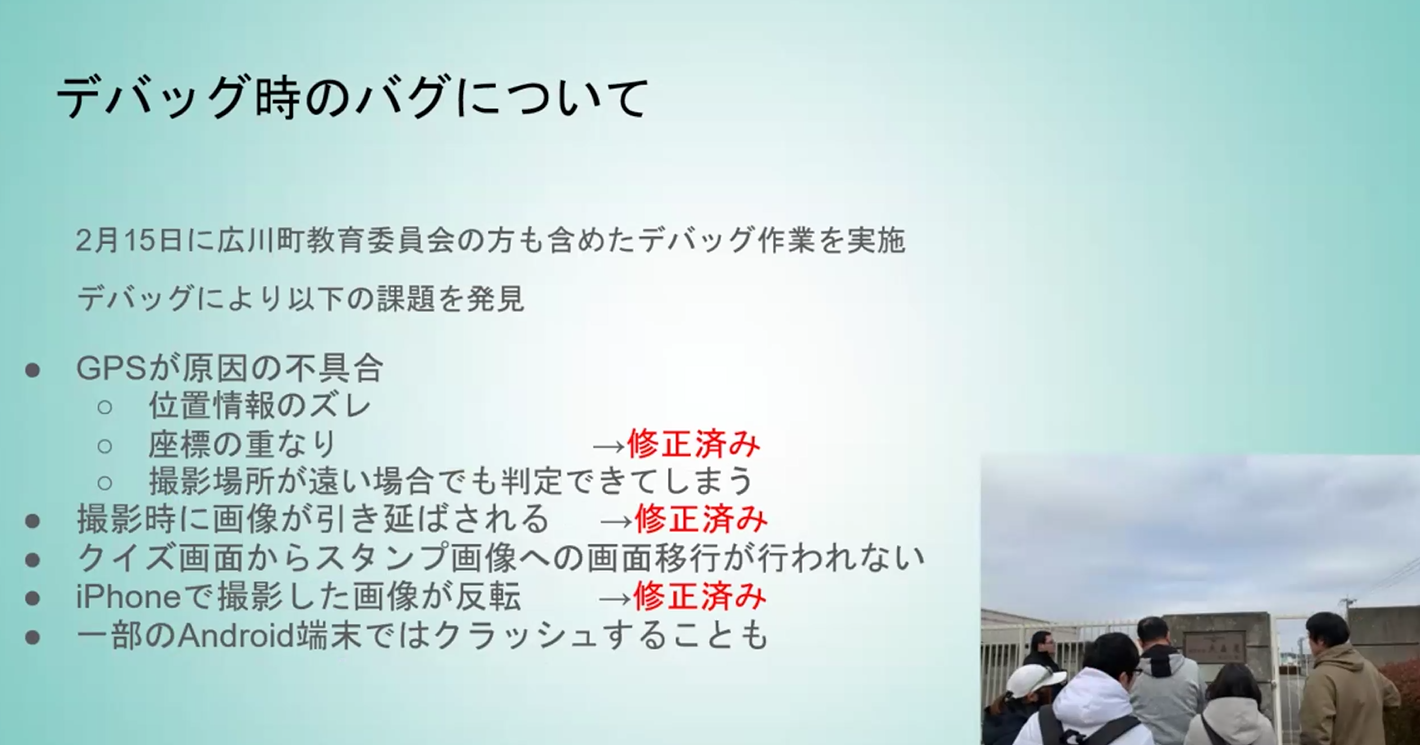

(例2)広川町教育委員会・広川町工業団地アプリの改善

中間報告会まとめ

▼1チームあたり4分半という限られた時間の中ではありましたが、どのチームも画像や動画を盛り込んだ資料を用いて、しっかりと内容を説明していました。

興味深かったのは、AIには画像認識が得意なもの、文字認識が得意なものなど様々あり、課題に合わせて「私たちはこれを使いました」と発表していた点。ツールの種類や使い方は、「AI概論」の授業などで勉強したことがベースになっているようでした。

また、アプリを開発したチームは、実際のユーザー(医療従事者など)から使い勝手をヒアリングし、改良を重ねているとのこと。このように、現場の声を聞きながら開発を行うことは、社会人になった時にも大いに役に立つ経験になると感じました。

今年度のPBL成果発表会は、8月8日(金)に開催されました。

↓

【概要レポート】久留米工業大学の令和7年度「地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)」の成果発表会を開催しました

農林水産省の事業に採択されたテーマも!

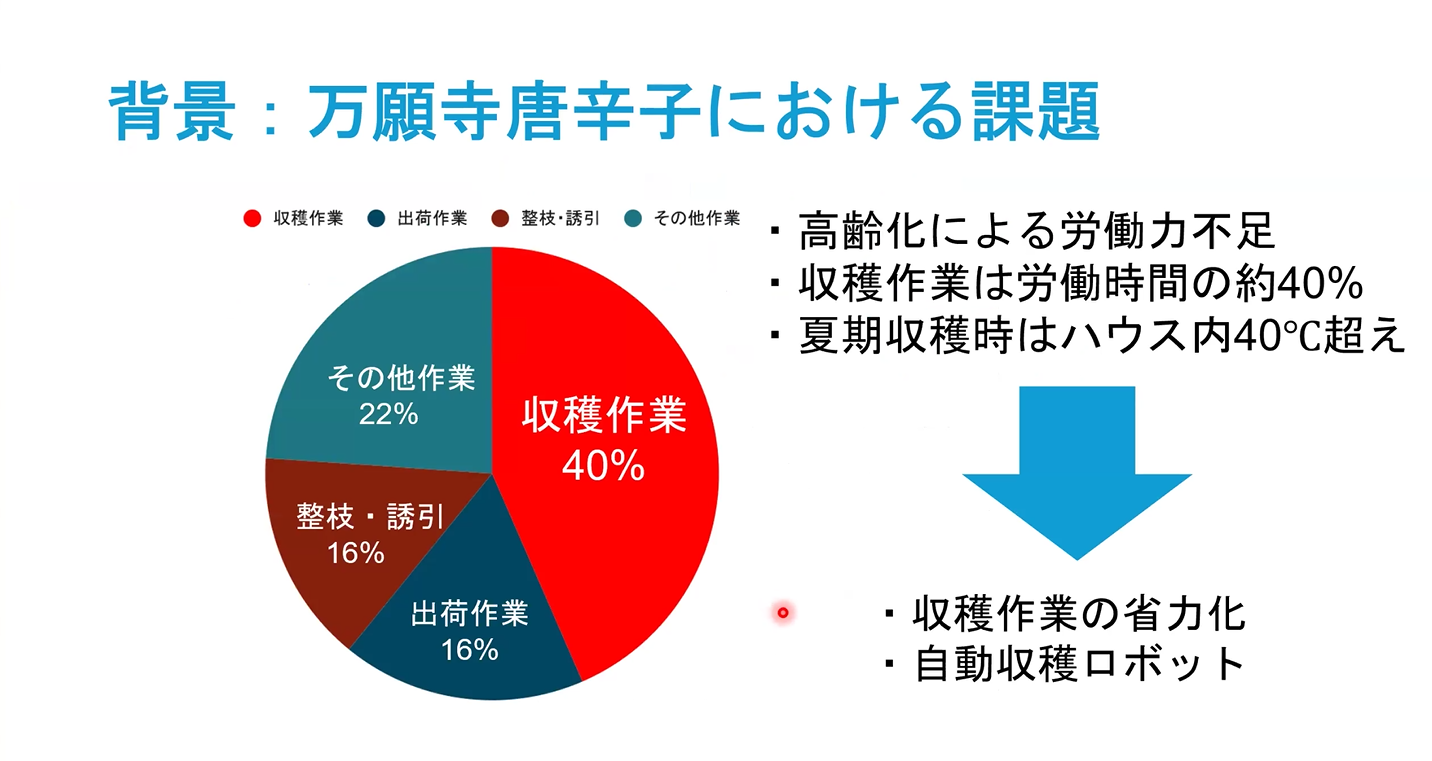

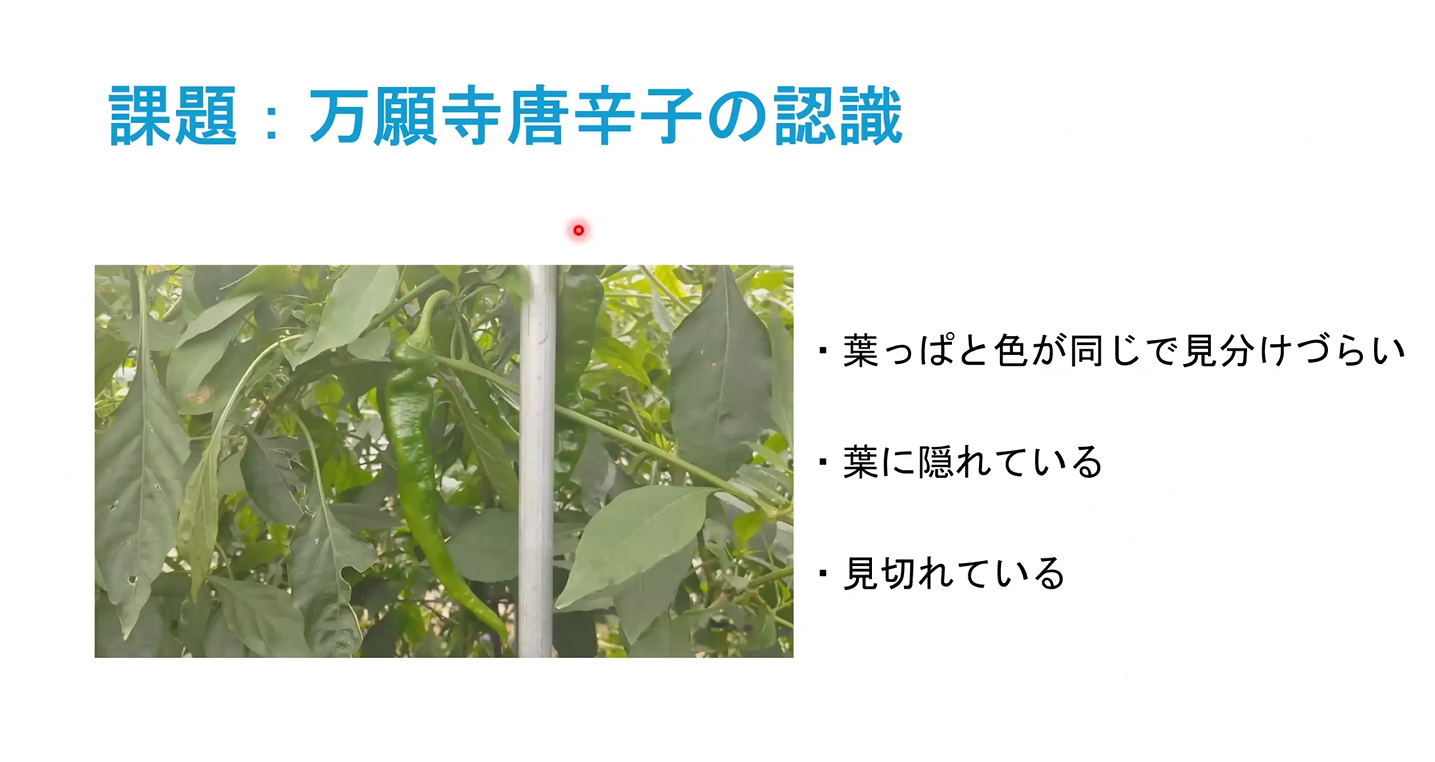

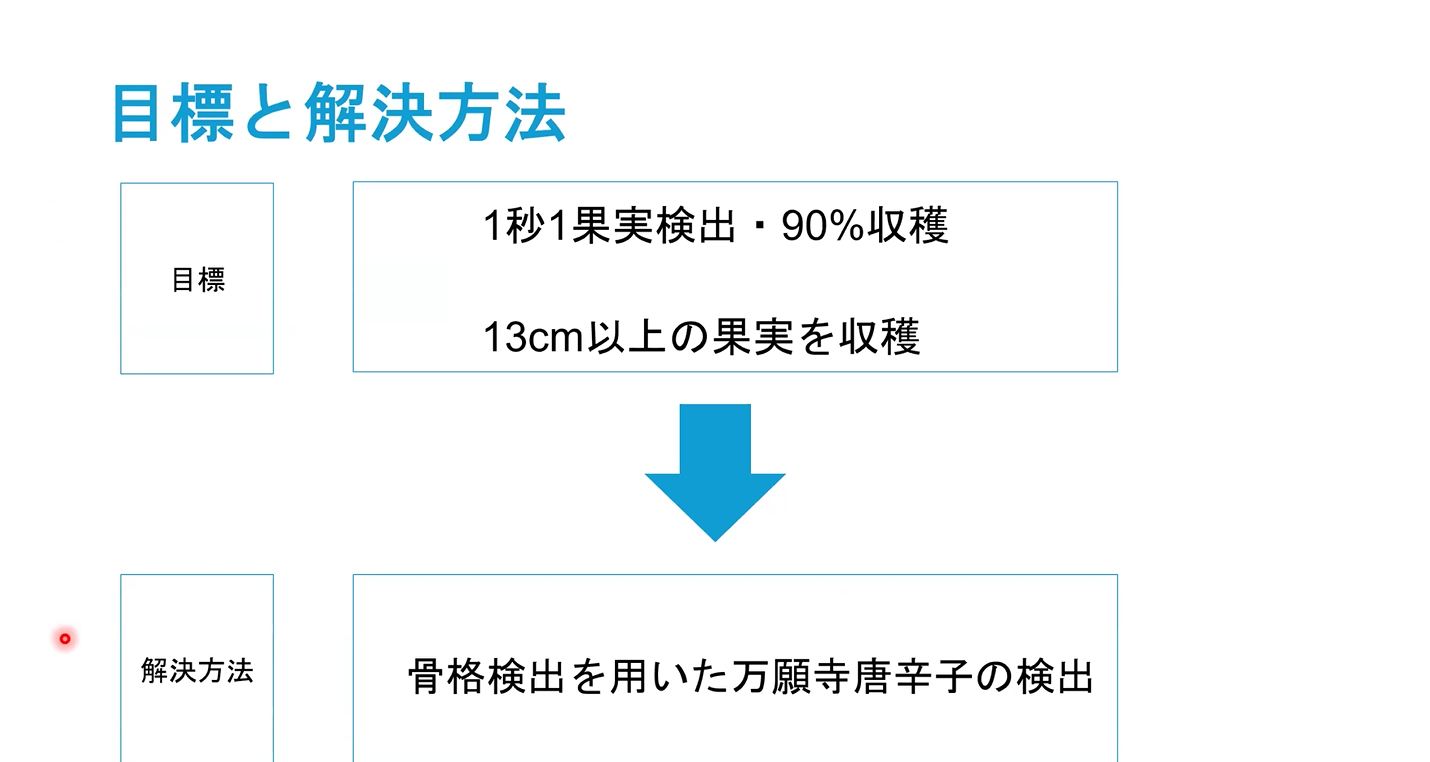

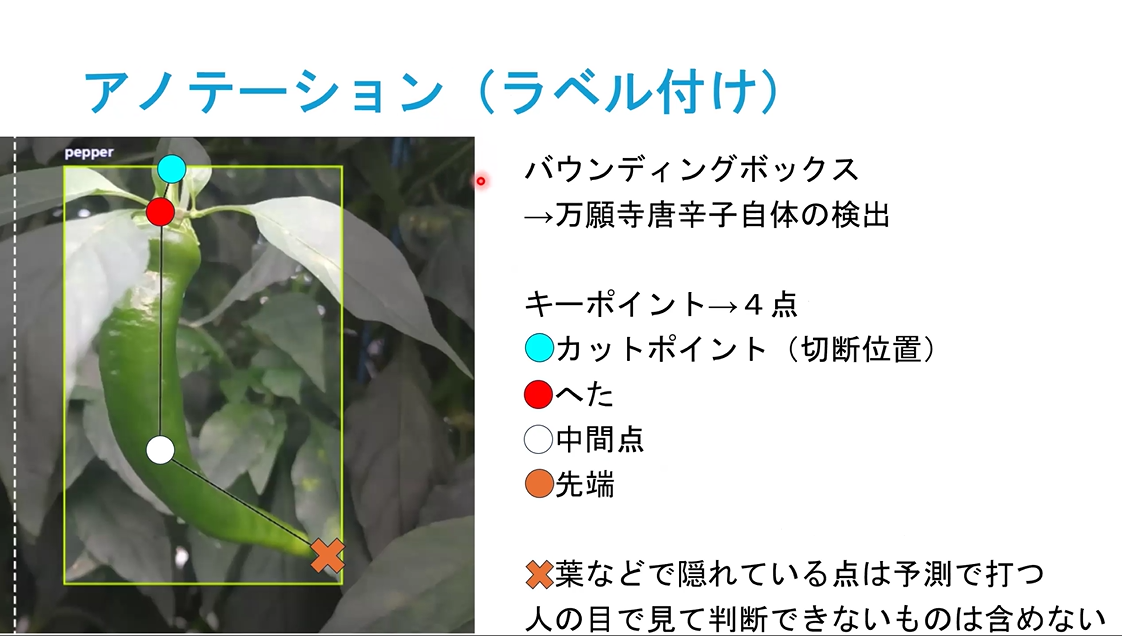

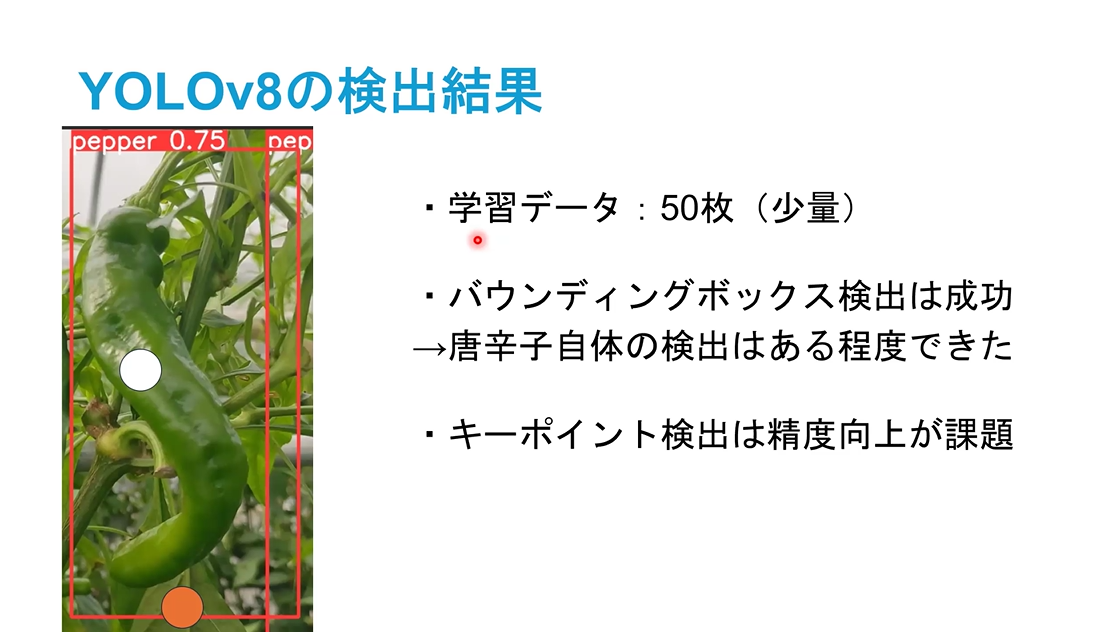

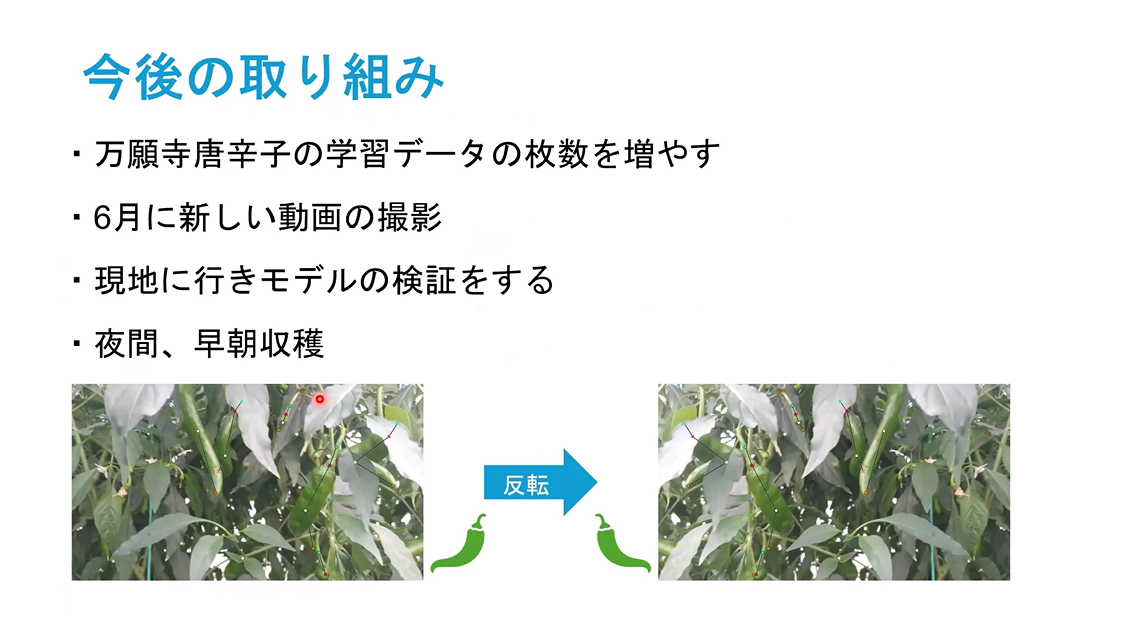

株式会社アイナックシステム様および京都府農林水産技術センター農林センター様と研究を進めている「AIによる万願寺唐辛子認識システムの開発」は、農林水産省の令和6年度補正予算『スマート農業技術の開発・供給に関する事業』に採択されています。

こちらの進展にもぜひご注目ください。

▼参考

小田まり子教授らの産学連携教育プログラムが九州工学教育会賞を受賞 5月、小田まり子教授(情報ネットワーク工学科所属・AI応用研究所所長)と4名の関係者が、「産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラム」によって、第27回九州工学教育協会賞を受賞しました。この取り組みは、今年3月に第29回日本工学教育賞(業績部門)も受賞しており、地域・全国の両面において高い評価を獲得しました。PBLのテーマや参加者数は年々拡大しており、今回の連続受賞は本学の教育の質の高さを裏付けるものとなりました。

5月、小田まり子教授(情報ネットワーク工学科所属・AI応用研究所所長)と4名の関係者が、「産学連携PBLを核とした地域課題解決型AI教育プログラム」によって、第27回九州工学教育協会賞を受賞しました。この取り組みは、今年3月に第29回日本工学教育賞(業績部門)も受賞しており、地域・全国の両面において高い評価を獲得しました。PBLのテーマや参加者数は年々拡大しており、今回の連続受賞は本学の教育の質の高さを裏付けるものとなりました。

■九州工学教育協会賞とは

九州・沖縄地方の大学や高等専門学校などが加盟する工学系団体で、学術・教育分野において大きな影響力を持ちます。そこでの受賞は、地域の工学教育界での高い評価を意味し、研究だけでなく教育への貢献が認められた証といえます。

表彰式の様子はこちらから ↓↓

【受賞】久工大が九州工学教育協会賞を受賞!地域と学生が協働し『AI×工学』で挑む課題解決型教育に高い評価|小田まり子教授らが表彰式に出席

地域課題解決型AI教育プログラムについて(4年間のカリキュラムフローなど)

【今年のPBLにご協力いただいている企業や団体名および研究テーマ一覧】

1.森山工業株式会社「型枠管理DBの文章生成AI活用によるユーザインターフェースの改良」

2.株式会社サワライズ「AIを用いたアーク溶接技術の評価・教育システムの開発」

3.久留米市役所「久留米市の公文書開示におけるDX化・AIによる個人情報のマスク処理の実現」

4.株式会社味香り研究所「八女茶の味への影響の分析」

5.株式会社アイナックシステム「AIによる万願寺唐辛子認識システムの開発」

6.株式会社久留米原種育成会「画像認識によるキュウリ種子カウンターの開発」

7.AI応用研究所&龍谷大学「AIの物体認識・領域分割による病院食の残食量推定」

8.九州大学病院「AI解析を用いたストーマ患者の装具選択モデルの開発」

9.合同会社MYS「生成AIによる訪問看護インシデント報告書作成の効率化と報告内容の質向上」

10.久留米大学内科学講座「食事炎症性指数(DII)算出アプリの開発」

11.株式会社ここおる「ChatGPTを使ったカウンセリングbotの改良」

12.中原特別支援学校「特別支援学校向けAIレジスターの改良と校外販売での運用支援」

13.広川町教育委員会「広川町工業団地アプリの改善と小学生向けイベントの実施」

14.久留米市教育委員会「メタバースを用いた不登校支援(生成AIを用いたAIアバターの開発)」

15.下川織物「久留米絣織機の振動や音のモニタリングによる故障予知」

16.第一復建株式会社「AIを用いた鉄筋コンクリートのひび割れ進展の予測」

(発信元 事業戦略課)