久留米工業大学

新着情報

2025.10.23AIを活用できる教員を養成、最大4免許を同時取得可能|久留米工業大学 教育創造工学科の特長とは

久留米工業大学工学部には、教員養成に特化した学科「教育創造工学科」があります。

この名称を聞いて、どのようなイメージをもたれるでしょうか?

実は、

「最大4免許同時取得が可能」という大きな特長があり、さらに、「AIを活用できる教員を輩出する」という付加価値のある珍しい学科です。

年度の後半には、学生たちは、小学校でのインターンシップに参加したり、教員採用試験の結果を報告したりしています。

↑ 小学4年生の授業補助をする学生の様子(教育創造工学科で取得できる免許は中学・高校の数学と理科ですが、教育の一環として、小学校でのインターンシップ(必修科目)を行っています。)

↑ 教員採用試験対策をする学生たち

学科長を務める金井教授によると、「教育創造工学科」はとてもユニークな学科だそうです。お話を伺いました。

目次

▶学科の概要

▶特色1:4免許の同時取得

▶特色2:地域連携

▶特色3:AIを活用できる教員

▶特色4:教員採用試験合格実績

▶(参考)AI教育プログラム(PBL)について

Q. 学科の概要について教えてください。

久留米工業大学の教育創造工学科は、教員免許を取得して学校の先生になることを目指す学科です。

1学年あたり40名程度で、4年間を共に過ごします。

(参考)

久留米工業大学では、次の教員免許取得が可能です。

■教育創造工学科:数学(中学・高校)、理科(中学、高校)

■機械システム工学科:工業(高校)

■交通機械工学科:工業(高校)

■建築・設備工学科:工業(高校)

■情報ネットワーク工学科:情報(高校)、工業(高校)

今回は、その中から教育創造工学科について特集します。

学科の特色として、4つのポイントがあります。

1.4つの教員免許を取得できます。

2.地域の教育委員会と連携して学校現場に出向いての体験型学習を行っています。

3.大学にAIに精通した教員がおり、施設が充実しているため、AIに対応できる教員になれます。

4.教員採用試験の元面接官による指導を受けることができます。

特色1:4免許の同時取得について

この学科の大きな特色は、中学校と高校の数学・理科の免許を同時に取得できる点にあります。

(=最大4つの免許)

久留米工業大学だけがこの両免許を同時に取得できる九州地方唯一の私立大学です。

教育学部以外での同時取得は全国的にも珍しいとされています。

カリキュラムも工夫がされていて、4つの免許が無理なく取得できるように設計されています。

他の大学でも不可能ではありませんが、卒業要件に加え1免許につき30単位ほど取得する必要があるため、目指す学生は少ないのが現状です。

「色々と調べた結果、4免許同時に取れるのは久留米工大しかなかった」ということで、はるばる北海道から入学した学生もいます。

基本的に4つの免許を取得することを推奨していますが、理科は取得が難しいこともあり、同じ教科で中学・高校の免許を組み合わせて取得するケースが多く見られます。

ほとんどの学生が2つ以上の免許を取得していて、3つから4つの免許を取得している学生も2~3割(40人中8~10人)います。

→カリキュラムの詳細はこちら

Q. 複数教科を同時に学ぶのは大変ではありませんか?

数学と理科の両方を学ぶことには大きなメリットがあると考えています。

例えば、数学の授業では、公式をただ教えるよりも、世の中でどう役に立っているか、例を挙げて説明した方が、生徒にとってわかりやすいと思います。

理科を学ぶことで、そうした身近な例を示せるようになります。

また、理科には数学が必須になるので、両方の知識を持つことは後に先生になって教える際にもプラスになります。

さらに、大学入学の時点でまだ進路が決まっていない学生にとっては、数学と理科を同時に学びながら将来の方向性を考えることができるので、進路の選択肢が広がります。

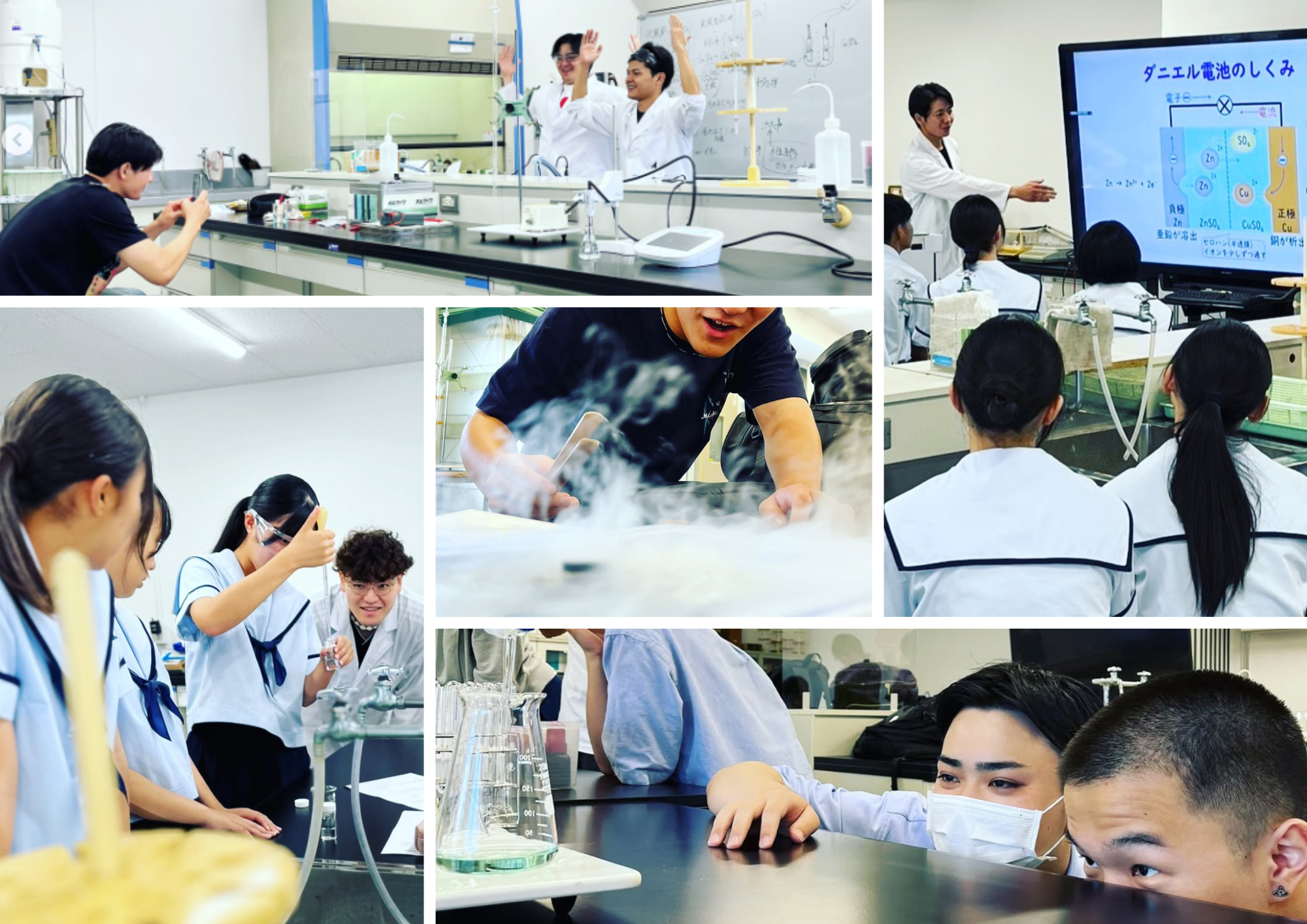

↓ ジュースでDNA抽出をしたり、有機化合を学ぶ一環としてプリンを作ったりと、様々な理科実験を行っています。

特に理科の教員は不足していて、数学と理科の両方を持つ教員は社会的な価値が高まっています。

近年では、人手不足のため両方の教科を教えている教員もいると、卒業生から耳にするようになりました。

↓ オープンキャンパスなどのイベントでは、中高生向けに理科実験の体験会を開いています。

▷目次に戻る

特色2:地域連携

地域の教育機関と連携して2つの取り組みを行っています。

①小学校・中学校での放課後学習支援ボランティアに学生が参加しています。

久留米市と広川町の教育委員会と連携して行っているものです。

1年生のほぼ全員が登録しています。

実働は半数ほどですが、学生たちはこの活動を非常に楽しんでおり、学校にも良い影響を与えています。

②必修科目として10日間の学校インターンシップに参加します。

2年次に行われます。

毎年9月頃、久留米市内の約20校で授業補助を行なっています。

教育学科なら当たり前にやっているだろうと思われがちですが、大学生が学校現場、特に授業の中にまで入り込んでいるというのは非常に珍しいことだと思います。

~ 久留米市立東国分小学校でのインターンシップの様子 ~

参加した教育創造工学科2年生

●春田 晃翔 (はるた あきと)さん ⇒1年生担当

●谷山 千瑛 (たにやま ちあき)さん ⇒4年生担当 (写真左上)春田さんは、図工の授業でゲームを作るお手伝いをしていました。

(写真左上)春田さんは、図工の授業でゲームを作るお手伝いをしていました。

(その他の写真)谷山さんは、算数の授業で途中わからなくなった児童に一対一で教えたり、体育の授業で使う器具を運ぶお手伝いをしていました。

▼ 4年生の担任の先生からコメントをいただきました

「毎年来てくれるのを楽しみにしています。やはり、若い大学生が来てくれるのが一番で、若さが一番の助けになっています。休み時間は、児童が谷山さんのところに一杯集まってきて、子どもたちは授業中のことを質問をしたり、または谷山さんと色んなお話をしたりしている様子で、とても助かっています。」

▷目次に戻る

特色3:AIを活用できる教員

教育創造工学科が珍しい理由としてもう一つ、工学部内にある教員養成に特化した学科という点があげられます。

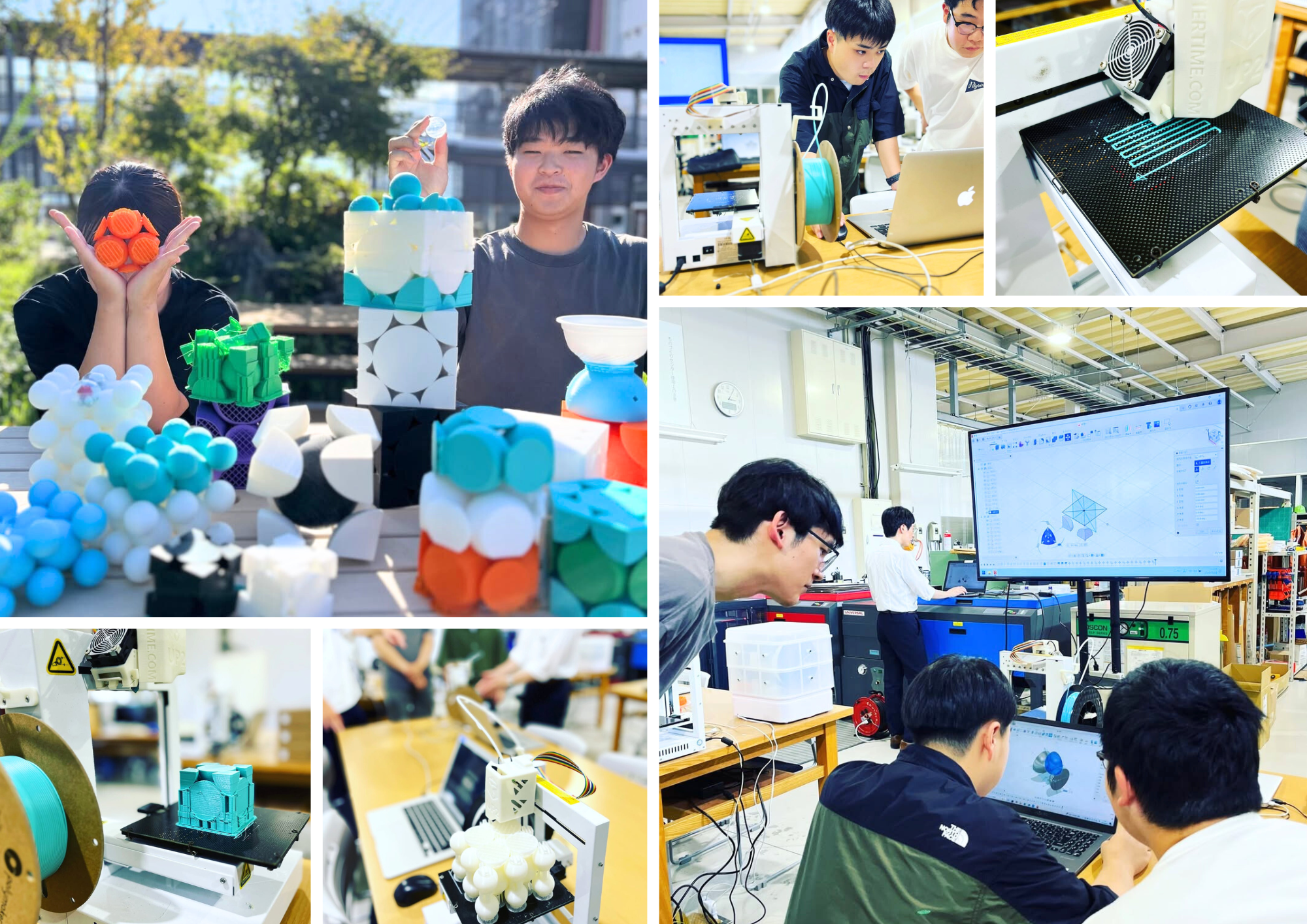

↓ 学内施設「ものづくりセンター」にある3Dプリンターで教材を作ることもあります。

AIを活用した教育研究にも力を入れています。学生は必修でAIの授業を受け、AIを活用できる教員になることを目指しています。

次年度からは、教育創造工学科の学生が大学院の電子情報工学専攻に進学し、高校や中学の教員の教授法を支援するAIプログラムの開発を研究テーマとする予定です。これは、AIを用いて(生徒ではなく)教員のサポートをするシステム開発を目指すもので、工学部ならではの強みを生かした取り組みと言えます。

学校現場のデジタル環境がまだ追いついていないという声も聞かれますが、AIを学んだ学生が将来的に先生になり、生徒の成績データに基づいた個別最適な指導法を開発するなど、AIを教育に役立てることができるようになるといいですね。

(参考)AIを活用して地域課題の解決に挑戦!本学で人気のAI教育プログラム「地域課題解決型PBL」については、こちらをご覧ください。

▷目次に戻る

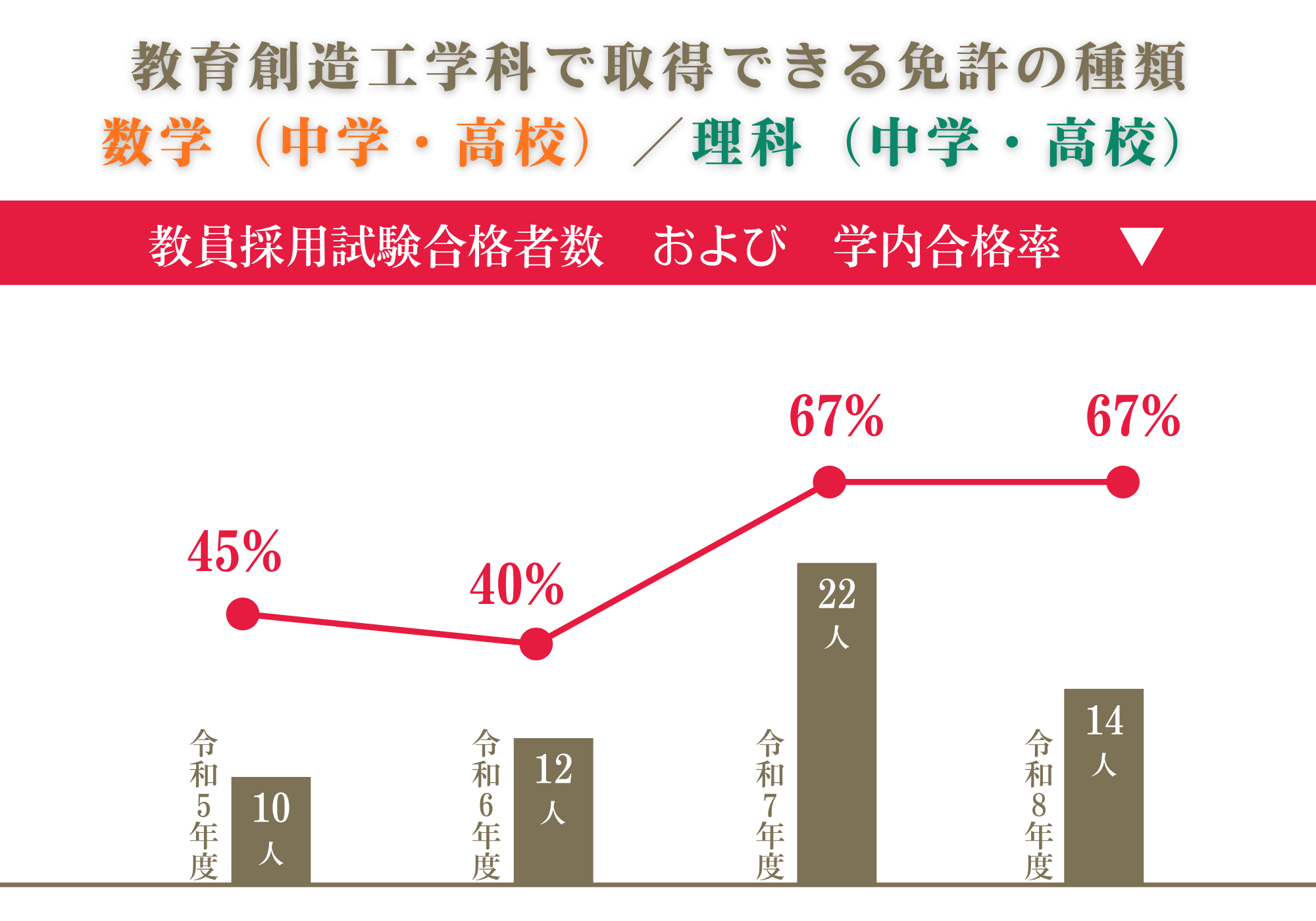

特色4:教員採用試験合格実績

教員採用試験に関しては、高い合格実績を誇っています。

その高い実績を生み出しているのは、学生同士の学び合いや充実したサポート体制のおかげだと思います。

キャンパス内には3・4年生用の勉強部屋が確保されていて、学生同士で集まって教員採用試験の模擬授業や面接の練習が行われています。(採用試験を経験した4年生が3年生に教えたりしています)

加えて、福岡県教員採用試験の面接官のご経験をもった方々から指導を受けられる体制も整えています。

↓ 教育教材開発室にて 教育実習のトレーニングとして模擬授業の練習中

↓ 教員採用試験に向けて、学科みんなで練習を重ねています

▷目次に戻る

今年も、学生達から嬉しい合格の報告が届いています。最新情報は学科のオリジナルサイトをご覧ください。

あわせて、学科の日々の様子がインスタグラムにアップされていますので、そちらも覗いてみてください。→久留米工業大学教育創造工学科Instagram

― 金井学科長、学生のみなさん、ありがとうございました!

(参考)

▼今回紹介した教育創造工学科と、久留米工業大学の特長である地域課題解決型AI教育プログラム(PBL)について

久留米工業大学はAI-PBL(Project Based Learning/課題解決型学習」を大きな特長としています。

このプログラムにも教育創造工学科の学生が参加し、他学科の学生と協力しながら、AIを活用して地域課題の解決に挑戦しています。

▼令和7年度の成果発表会のレポートはこちら

日本有数のAI教育プログラム「PBL」の成果発表会を行いました。他学科の学生と共に、AIを活用して教育問題の解決に挑戦!『メタバースで24時間不登校者支援』など16テーマ

(発信元:事業戦略課)