「先進モビリティ」や「スマートモビリティ」という言葉を最近目にしませんか?

モビリティ=乗り物や移動というイメージをすると自動車などが頭に思い浮かぶかもしれませんが、社会変化と様々な技術の進化によってこれからの未来や私たちの生活を劇的に変える可能性を秘めています。

モビリティという言葉の意味やその言葉が使われる背景、先進モビリティで使われる技術とこれからのモビリティ分野の未来について、分かりやすく解説をいたします。

目次

モビリティとは

モビリティ(mobility)とは、もともと移動性や流動性といった意味を持つ英単語です。抽象的な言葉であるがゆえに、さまざまな業界で使われる言葉ではありますが、この記事においては交通手段や移動手段に関するモノ・コト全般をモビリティと定義します。

モビリティという言葉が使われる背景

もしあなたが「将来は自動車関係の仕事をしたい」と思っているなら、進路を尋ねられたときに「自動車関係の会社で働きたい」と説明するはずです。しかし、今後は「モビリティ関連の会社で働きたい」と説明する方が一般的になるかもしれません。

現在、自動車開発に用いられる技術は、これまでにない勢いで多様化が進んでいます。これまでの自動車開発は、安全性や燃費、乗り心地を改善していくことが主な使命でした。ただ、今後は自動運転や電動化、インターネットへの接続など、幅広い分野の技術が取り込まれることになります。活用される技術の幅が広がれば、もはや従来の自動車産業とはまったく形の異なる産業になります。そのため、より広い範囲をカバーできるモビリティという言葉が使われ始めました。

モビリティは社会をどう変える?

モビリティという概念は、今後の社会に大きな変化をもたらすことが予想されています。ここでは、モビリティがもたらす変化の一例を少しだけご紹介します。

移動すること自体がサービスになる

私たちは普段、複数の交通手段をその都度使い分けています。例えば、これから遠くに住む親戚の家へ行こうと思えば、バスや電車、飛行機など、複数の交通手段を利用するでしょう。この場合、それぞれの交通手段に対して別々に経路を調べたり支払いをしたりといった手間が生じます。しかし、さまざまな交通手段をモビリティサービスの一種とみなし、一括して管理する企業が登場すれば、移動すること自体がサービスとして提供されるようになります。このようなサービスはMaaSという言葉で知られており、海外の一部ではすでに運用が始まっています。

より安全に移動できる

近年、アクセルとブレーキを踏み間違えて店に車が突っ込んだ、といったニュースが何度も世間を騒がせています。実は、交通事故のほとんどはこのような人為的なミスによって引き起こされています。完全な自動運転が実現すれば、人為的なミスを原因とする事故はなくなり、交通事故による死傷者は大幅に減少することでしょう。

万が一事故が起こった場合でも、車がインターネットにつながっていれば、警察や消防は運転手の通報を待たずに事故を察知することができ、素早く救助に向かうことも可能となります。他にも、車両の異常を事故が発生する前に検知し、修理やパーツの交換などを促すこともできるでしょう。

カーシェア文化が広まる

車の完全自動化が実現すれば、もはや私たちは車を所有する必要がなくなります。そもそも車を所有する最大の目的は、いつでも好きなタイミングで車を使える状態にしておくことです。車が必要になるたびレンタカーを借りる生活は、さすがに不便すぎます。

しかし、自動運転化が実現すれば、わざわざ自宅の駐車場に車を置いておく必要はなくなります。なぜなら、車を使いたいときは、スマホのアプリなどから他の人に使われていない車を呼び寄せればいいからです。このように、将来は複数台の車を複数人でシェアする文化も一般的なものになっていくでしょう。カーシェア文化が広く普及すると、消費者には駐車場などの維持費がかからなくなるといったメリットがあります。

先進モビリティで使われる技術(テクノロジー)

先進モビリティで使われる最新の技術(テクノロジー)にはどのようなものがあるのでしょうか?

AI

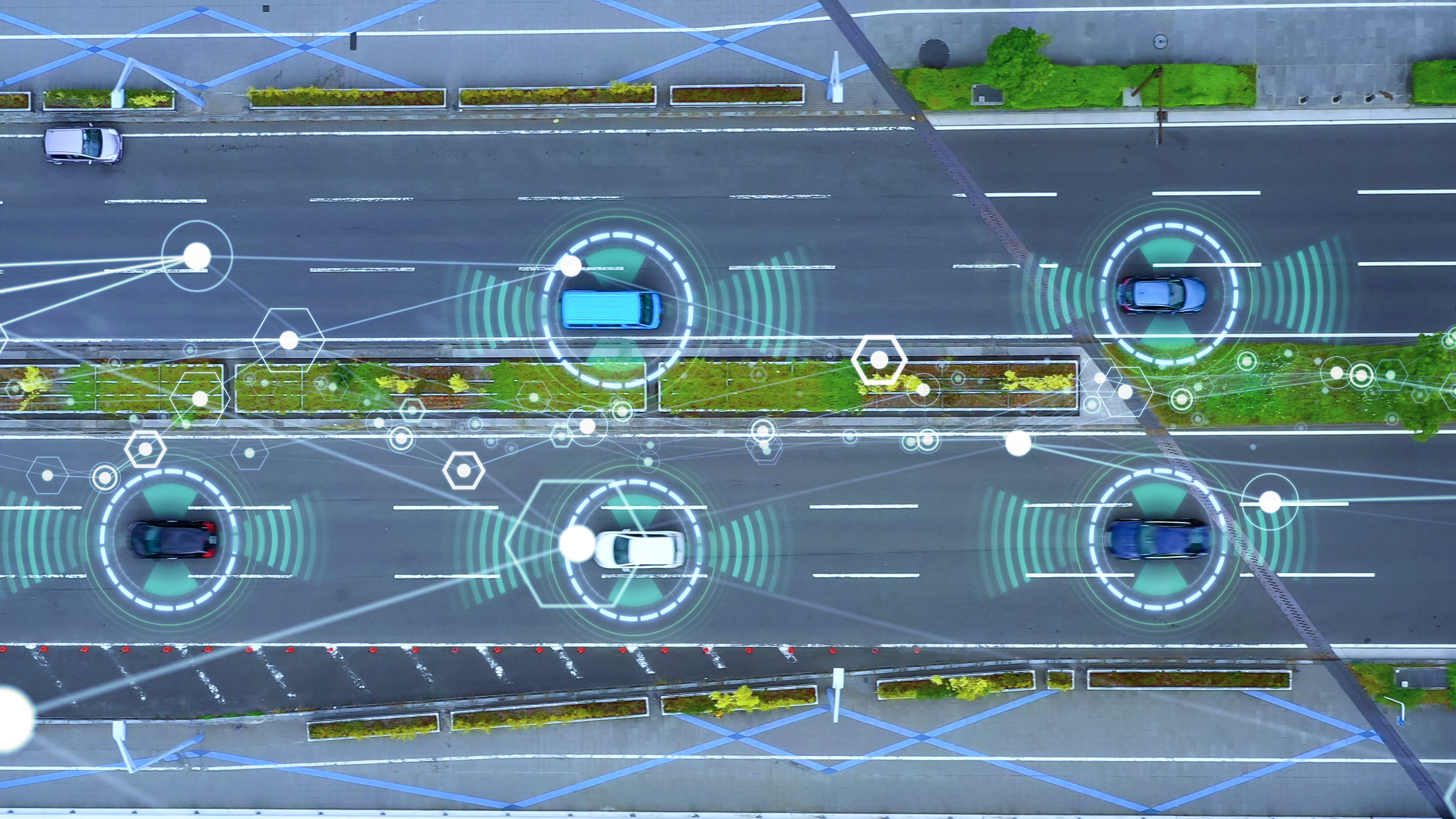

自動運転といえば欠かせない技術がAIです。

私たちは認知→判断→操作という順番でアクセルやブレーキ、ハンドルを操作しています。例えば、運転しているときに子供が飛び出してきたとしましょう。このとき、運転手は目で子供の姿を認知し、車を止めなければいけないと判断して、ブレーキを踏むという操作を行います。自動運転では、この一連の処理を人間の代わりにAIが実行することとなります。

IoT

IoTはInternet Of Thingsの略で、日本語ではモノのインターネットと訳されています。

自動車のIoT化が実現すれば、インターネットを通じて車の状態や位置情報を共有できます。IoTのおかげで、渋滞を未然に解消したり事故が起きた際に自動で通報したりといった対応が可能となるでしょう。

5G

5Gは2020年から運用が開始された新しい通信方式で、従来の4G通信と比べて遅延が少なくなっているなどの特徴があります。

時速50キロメートルで走行する車を想像してみてください。この車は1秒で約14メートル進みます。たった数秒の遅延で数十メートルも車の位置が変わってしまうことを考えれば、モビリティ産業において遅延を減らすことの重要さが分かるはずです。

国内と海外のモビリティ動向

現在モビリティ産業でどのような動きがあるのか、国内の事例と海外の事例をそれぞれ紹介します。

日本国内のモビリティ

日産自動車とディー・エヌ・エーが、Easy Rideというサービスを共同で開発しています。Easy Rideは無人運転車両で顧客を目的地まで運ぶサービス。自動運転化されたタクシーをイメージすると分かりやすいでしょう。2020年現在は、試乗会や実証実験を行っている段階です。

海外のモビリティ

フィンランドの首都ヘルシンキでは、MaaS Globalというベンチャー企業がWhimというサービスをスタートさせています。Whimはバスやタクシー、レンタル自転車など、さまざまな交通手段を1つに集約したサービス。まだまだ限られた地域でしか提供されていないサービスですが、同様のサービスは世界各地で開発が進んでいます。

モビリティの未来

AIやIoTなど、最新の技術を取り入れたモビリティは先進モビリティと呼ばれています。今はまだまだ実用段階にない技術も、数十年後には私たちの日常に取り込まれていることでしょう。先進モビリティに関する研究・実験は、今や世界中の至るところで進められています。

モビリティ分野に限らず、技術革新のスピードは人類史上かつてないほどに早くなっています。目まぐるしく変化を続ける社会の中で活躍するためには、学校で学ぶことはもちろん、最新のニュースにもしっかり意識を向けておく必要があるといえます。

モビリティに関連する他の記事もぜひご覧ください

- 車を持たない時代が来る?!Maasで変わる社会と自動車業界

- MaaSとこれからの自動車は?トヨタの危機感と取り組みとは

- 車や飛行機だけじゃない!車いすにも使われている自動運転技術

- 僕たちの「移動」手段はどう変わる?2030年までに進化するモビリティー(乗り物)とは