社会生活の移動に欠かせない「自動車」ですが、その技術開発や研究を担っているのは「自動車開発エンジニア」です。世界中にある自動車メーカーや自動車業界を支えていると言っても過言ではない重要な職業の1つです。

この記事では、活躍できる自動車開発エンジニアになるにはどのようなことを学んでおけばよいのか、自動車開発エンジニアになるための就職・採用試験や適性などについて、自動車業界で開発エンジニアとして活躍した経験を持つ久留米工業大学の教授が分かりやすく解説いたします。

目次

記事の監修者

東 大輔

久留米工業大学

久留米工業大学

インテリジェント・モビリティ研究所 所長

交通機械工学科 学科長

学長補佐(研究ブランディング事業統括)

教授・博士(航空宇宙工学)

自動車メーカーでスポーツカーやレース車両のデザイン開発に従事した後、2007年から久留米工業大学の教壇に立つ。

プラチナ構想ネットワーク会員

日本カーデザイン大賞 審査委員

自動車技術会 流体技術部門委員

九州大学大学院 非常勤講師(デザイン)

名古屋市立大学 非常勤講師(デザイン) なども務める。

1.自動車開発エンジニアとは

自動車は新しい技術を研究・開発して改善を繰り返しながら、より良いものが誕生しています。それらを行っている技術者が「自動車開発エンジニア」です。

自動車開発エンジニアは、1人でコツコツと研究しているイメージがある人もいるかもしれませんが、基本的にはチームメンバーと一緒に仕事を行います。

例えばモデルチェンジでは、「安全性」「CO2排出量削減」などを含めた性能の向上が求められるため、チームで先を見据えたうえで方向性を決めなければなりません。

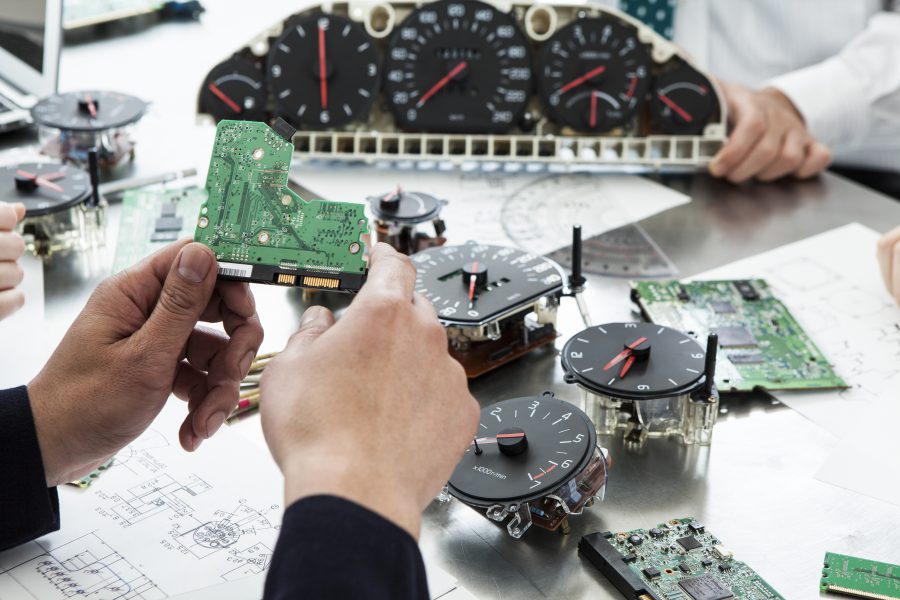

ちなみに、自動車開発エンジニアはさまざまな部門で活躍しています。たとえば、「エンジン開発」「制御システム開発」「インテリア開発」などで、やりがいだけではなく、生活を便利にしたり、社会システムを創るサポートができたりなど醍醐味も感じられます。

自動車開発エンジニアの魅力については、以下の記事が参考になります。

参考:https://www.kurume-it.ac.jp/future/carengineer-charm

2.自動車開発エンジニアになるためのルート

自動車開発エンジニアになるには知識や経験を積むことが大切ですが、そのためにどのようなルートを進むべきか考えてみましょう。

2-1.自動車開発エンジニアを目指せる大学に進学する

高校生が自動車開発エンジニアになるには、工業系大学卒業後、自動車メーカーに就職するのがもっとも確実です。工業系大学へ進学するメリットは以下のものがあります。

- 自動車メーカーの第一線で活躍していた講師が在籍しており、豊富な知識に触れられる

- 実践的な自動車工学実習などがあり、理解を深められる

- 自動車の基礎から最新技術まで幅広い知識を得られる

- 自動車の奥深さを学べる

工業系大学には「機械学科」「デザイン工学」など、さまざまな学部・学科があります。学部や学科を選択する際のポイントは「将来、自動車のどの部分の設計・開発に携わりたいか」を考えることです。

- 機械学科:ボディーやエンジンの開発

- 電気電子工学:モーター開発

- 電気エネルギー制御科:電気自動車の開発

- デザイン工学:設計開発や生産・製造技術

自分がどの道に進むのが合っているかについても考えて、選択しましょう。

2-2.大学院に進学する

大学から大学院に進学し、修士号や博士号を得てから就職する方法もあります。自動車メーカーの中には、開発・研究職の新卒採用条件の1つを「大学院卒業以上」としているところもあるからです。

さらに、就職面で有利になることから「フォーミュラSAE(全日本学生フォーミュラ大会)」に関わる人も少なくありません。

フォーミュラSAEは「SAE International」が主催している学生達の自作フォーミュラ・レーシングカーの競技大会で、学生達がチームを組み、構想・設計・制作まで行います。大学や大学院の間に自動車に関連した技術を磨けるのも魅力です。

3.自動車開発エンジニアになるために学んでおきたいこと

自動車開発エンジニアを目指すために積極的に学ぶべきことはさまざまありますが、こちらでは特に学んでおきたい5つの学問について紹介します。

3-1.機械工学

自動車開発エンジニアになるには、機械設計に関する基礎から応用までを学べる「機械工学」を選ぶのも1つの方法です。

設計図の読み方や製図、機械に使用されている材料の「性質」「加工法」「利用法」などの知識も習得できるでしょう。

選択する科目によっては、少人数クラスや講師と1対1で対話形式の授業もあるため、理解をより深め、実践力を磨けるのもメリットです。

3-2.電気電子工学

近年、日本の各自動車メーカーはハイブリッド車や電気自動車の開発に力を入れているので、電気電子工学科で学ぶことは非常に有効です。

電気電子工学で学べる内容は、モーターの仕組みや効率の良い発電、電子制御・プログラミングなどが一般的でしょう。

授業内容は学年ごとに違いがあります。

- 1年生:数学・実験で使用する機器の扱い方

- 2年生:電子回路や電子デバイスなど基礎知識、プログラミング

- 3年生:専門科目・電子工学の実験

- 4年生:研究室に配属

なお、電気電子工学科の生徒の約8割が大学院に進学しています。*

*参考:東京大学工学部電気電子工学科

3-3.自動車工学

自動車工学は機械工学を主に学び、自動車の構造・エンジン・デザインなどの知識を得ることが可能です。また、自動車の設計や開発から整備までの技術を身につけ、実習を重ねます。授業で学べる内容は以下のものです。

- 機械設計

- 自動車材料

- 内燃機関

- 機械整備

- 検査技術

1・2年生で自動車の設計や制作のための技能を身につけ、3年生以降では素材・動力を応用した最先端技術、自動車のデザインなどをPCで3DCADを使用したり、実習を行ったりしながら学びます。

3-4.AI・IT(情報技術)

AI(人工知能)は自動車の自動運転機能で非常に役立っており、「AI領域エンジニア」がAIの開発を行っています。自動車に取り付けられたカメラやセンサーで取得したデータを認識して、その後の行動の予測を行うのがAIの役割です。

IT(情報技術)エンジニアは近年、自動車業界で求められている人材で、AIエンジニア同様に、自動車の自動運転開発部門で活躍している人が多いです。最先端技術を駆使し、自動車の頭脳と言われる情報分析システムの開発をします。

分析・予測される情報は、渋滞時や目的地までの最短ルート検索などがあります。情報開発部門に就職したい場合、AI・ITについて学ぶのは重要です。

3-5.航空宇宙工学

自動車エンジニアを目指すのになぜ航空宇宙工学を学ぶ必要があるの?と思われるかもしれませんが、航空宇宙工学には、すべての乗り物に必要な要素を学ぶことができる魅力が詰まっています。

航空機やロケットなどの設計・製造・運用について学べる学問でもありますが、「流体力学」「構造力学」「制御工学」「機体生産技術」など、まさに工学の基礎と言える部分から総合的に工学を学ぶことができます。

また、PCで設計をするために必要な、「CAD」について学ぶこともできます。自動車のデザインを考える際にも3次元モデルを制作できなければならないので、航空宇宙工学をきちんと学ぶことで、自動車開発エンジニアとして活躍する際の幅を広げることができるでしょう。

※参考記事

4.自動車開発エンジニアに向いている人

「自動車開発エンジニアになるにはどうしたら良いのか」と考えるだけではなく、「向いている」「向いていない」という点についても考えてみましょう。向いていない仕事を継続することが難しい場合もあるからです。では、どのような人が自動車開発エンジニアに向いているのでしょうか。

4-1.モノづくりへのこだわりを追求したい人

自動車業界では次々と新しい技術・デザインの車が開発されており、「究極のモノづくり」と言えます。そのため、モノづくりに対して貪欲で、常に高い目標をもって前向きに行動できる人が向いています。また、最新技術を使った大プロジェクトに関わりたいと希望している人にも向いている職業です。

4-2.車を通じて社会貢献をしたい人

近年、「MaaS(マース)」という言葉が生まれており、さまざまな交通サービスを1つの移動サービスとして考える動きがあります。そのため、自動車を通して社会貢献ができればと考えている人も自動車開発エンジニアに向いています。

特に、自動車が好きで、開発に関われることを誇りに感じながら働ける人は趣味と仕事を兼ねて働けるので、やりがいと高い満足度を得られるでしょう。

5.自動車開発エンジニアになるための就職・採用試験

自動車開発エンジニアは自動車メーカーに就職する人が多いですが、それ以外の企業で活躍している人もいます。競争率が高い自動車業界に就職し、自動車開発エンジニアになるには、採用試験でどのような点に気をつけると良いかについて紹介します。

5-1.自動車メーカーに新卒で入社する

自動車メーカーの新卒採用は機械・電子工学を大学で学んでいると有利ですが、人気就職先の1つであるため、競争率が非常に高いです。数ある自動車メーカーの中でも、特に大手国内自動車メーカーである「トヨタ」「日産」「ホンダ」などは高収入・好待遇で知られており、就職先として人気が高いです。

しかし、一流国立大学や有名私立大学の学生も新卒採用を狙って集まるので、その中で勝ち抜かなければなりません。新卒採用されるためにも、大学在学中にしっかりと必要な技術と知識を身につけておくことが重要です。

5-2.自動車メーカー以外の関連企業を探す

自動車メーカー以外にも、自動車部品の製品開発会社や電子部品開発会社、自動車修理工場などで求人がでていることがあります。これらの企業も自動車や電子系に関わっているので人気が高く、就職競争率が高いです。

しかし、学生時代から培った機械・電子工学などの知識や技術があれば、即戦力になるので採用されやすくなります。自動車業界では「CASE(ケース)」と呼ばれる技術開発、自動運転やITなどの技術も進んでいるため、それにすぐ対応できる人材が求められているからです。

ちなみに「CASE」とは、2016年にドイツの自動車メーカーが唱えた自動車業界の「コネクテッド」「自動化」「シェアリング」「電動化」など4つの次世代技術開発を指します。

5-3.自動車メーカーの採用試験とは

自動車メーカーの採用試験では多くの場合筆記試験も行われますが、メーカーによって適性検査や学力検査を受けていなければ応募できなかったり、簡単な論文の提出が必要だったりします。また、応募者の志望動機が重要視される傾向があります。

企業理念をしっかり理解し、将来の目標を詳しく伝えられるようにしておきましょう。特に、以下の3つの点については自分の言葉できちんと伝えられるようにしておくことが重要です。

- どのような点に魅力を感じて応募したのか

- 入社後はどのような役割をしたいと考えているか

- 将来的に目指しているものは何か

6.活躍できる自動車開発エンジニアになるために大切なこと

知識として必要なこと以外にも、自動車開発エンジニアになるために必要なポイントをおさえておきましょう。こちらでは授業などで学ぶもの以外に、どのようなことをすれば良いか紹介します。

6-1.最新の技術やトレンドへの知見を持つ

進化し続ける自動車業界でエンジニアになるためには、トレンドを敏感にとらえられるかどうかが重要です。グローバルな視点も必要で、自動車メーカーは海外進出をしている企業も多いため、日本以外の国の情報も収集すると良いでしょう。

「自動車以外で採用されている技術を自動車にも導入できないか」「不可能だと周囲が考えていてもとにかくやってみよう」と考えられる柔軟さや行動力、「何事にも努力を惜しまない性格」なども最新の技術を作り出すためには必要なものです。

6-2.協調性やコミュニケーション能力を磨く

自動車業界では、数人あるいは数十人でチームを組んでプロジェクトに挑む場面が多いです。同じチームの仲間だけではなく、海外の技術者・ほかの部門の人と連絡をとりあったり、話し合ったりしなければならないシーンもでてきます。そのため、コミュニケーション能力や協調性の高さが必要なのです。

ただ、協調性があることが大切だと言っても、何にでも「YES」と答えるという意味ではありません。新しい技術を開発するためには、時に周囲が「無理だろう」と言っている内容に対しても「やってみよう」と言える勇気も必要です。また、そのような場面が訪れたとしても、普段からコミュニケーションがとれていればうまく解決して良い方向へつなげることができます。

6-3.英語力を磨く

英会話力を磨いておくこともおすすめです。就職するメーカーや配属される部署によりますが、海外の技術者と話す機会も多いです。日本人同士でも個々の性格の違いですれ違い、話し合いが必要になる場面があります。

ましてや、文化や言語が異なる海外の技術者ととことん話し合おうとすれば、少なくともお互いに理解できる言語を習得しておかなければなりません。英会話力の高さは、グローバル社会ではコミュニケーションにも情報収集にも非常に役立ちます。

7.まとめ:グローバル社会で活躍できる自動車開発エンジニア

世界でも指折りの日本の自動車業界で活躍する「自動車開発エンジニア」になるには、大学や大学院で基礎を学ぶことが重要です。「移動サービス」として社会問題の解決を目指したり、IoTや自動運転など新技術を開発・研究したりとやりがいもあります。自動車が好きで、新技術を搭載した自動車の制作に関わりたい人は、自動車開発エンジニアを目指してみてはいかがでしょうか。

自動車開発エンジニアの魅力とやりがいについてはこちらもご覧ください

記事の監修者

東 大輔

久留米工業大学

久留米工業大学

インテリジェント・モビリティ研究所 所長

交通機械工学科 学科長

学長補佐(研究ブランディング事業統括)

教授・博士(航空宇宙工学)

自動車メーカーでスポーツカーやレース車両のデザイン開発に従事した後、2007年から久留米工業大学の教壇に立つ。

プラチナ構想ネットワーク会員

日本カーデザイン大賞 審査委員

自動車技術会 流体技術部門委員

九州大学大学院 非常勤講師(デザイン)

名古屋市立大学 非常勤講師(デザイン) なども務める。