目次

空間の用途に合わせてインテリアプランを設計し、提案を行うのがインテリア設計士です。

この記事では、インテリア設計士の仕事内容や資格の概要、将来性などについて詳しく解説していきます。

インテリア設計士の基本情報

インテリア設計士という職業は聞き慣れないという人も多いのではないでしょうか。まずは、インテリア設計士とはどのような職業なのかを見ていきましょう。

インテリア設計士とは?

インテリア設計士とは、一般社団法人日本インテリア設計士協会が主催するインテリア設計士資格試験に合格し、この資格を生かして働いている人を指します。インテリア設計士の資格は民間資格であり、試験に合格することでインテリアの勉強を積み重ね知識を身に付けている証明になります。

インテリア設計士の資格の内容については後ほど詳しく説明します。

インテリア設計士の仕事内容

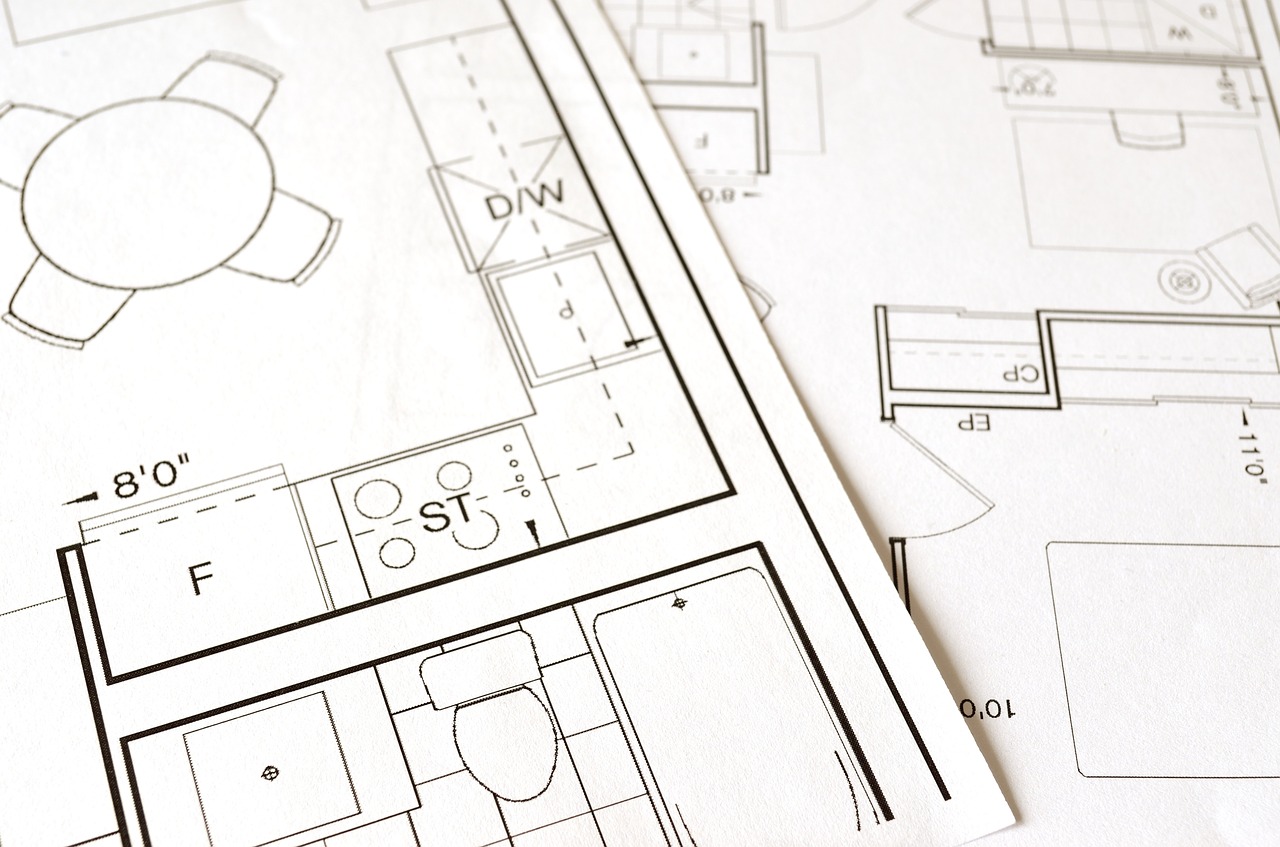

インテリア設計士は、家具や照明、内装など室内のインテリアすべてを設計する仕事を担当します。

空間のコンセプトや施主の好みに合わせて、色やデザイン、質感、明るさ、香りなど空間づくりに欠かせないインテリア要素のバランスを考えながらデザインすることが求められるため、企画力やデザイン力など総合的なスキルが必要です。

インテリア設計の対象は個人住宅をはじめ、オフィスや公共施設、商業施設、医療施設などあらゆる空間になります。

インテリア設計士の就職先

インテリア設計士の就職先は、ハウスメーカーや設計事務所、インテリアデザイン事務所、インテリアショップといった建築やインテリア関連の企業です。設計だけでなく施工の知識も持っているため、工務店に就職する人も少なくありません。

また、ある程度の経験を積んだら独立するケースも多いです。フリーランスとして複数の建築関連企業とプロジェクトを担当することもあります。

インテリア設計士に求められること

空間のインテリア全般の設計を担当するインテリア設計士には、インテリア全般の専門知識をはじめ企画やデザインに関する高度なスキル、ヒアリング力、プレゼンテーション能力などが求められます。

実際にどう仕上がるかは空間づくりにおいて非常に重要なため、施工に関する知識も必要です。

さらに、施主だけでなく建築物の設計者や現場担当者など多くの関係者と打ち合わせを重ねるので、交渉力やコミュニケーション力も求められるでしょう。

インテリア設計士の魅力

インテリア設計士は、取得しやすい資格です。ただし試験の範囲はインテリアの歴史や素材、デザイン、施工など大変広いため、インテリアの専門知識をつけるにはぴったりな資格だと言えるでしょう。

これからインテリア関連の仕事に就きたい人、インテリア関係の仕事をしていて建築やインテリア関連の肩書が何か欲しいと思っている人、難易度の高い建築士を取得するためのステップとして考えている人にもおすすめの資格です。

インテリアコーディネーターやインテリアプランナーとの違い

インテリアコーディネーターは、完成している空間の用途や施主の好みに合わせてカーテンや家具、照明、ファブリックなどを既製品から選定し提案・販売する仕事です。既製品に思うような商品がない場合は、オーダーで製作を依頼することもあります。

インテリアプランナーは、インテリアの企画や設計、施工現場の監理などを行う仕事で、建築中からプロジェクトに参加することも珍しくありません。インテリアコーディネーターやインテリア設計士よりも建築寄りの仕事をすることが多いです。

インテリア設計士はインテリア全般のデザインに関わることが多く、インテリアコーディネーターの業務のひとつである販売業務はほとんど行いません。インテリアプランナーのように建築中から現場に入って監理することも少ないです。

インテリアコーディネーターやインテリアプランナーと比べるとデザイン要素がより強い職業と言えるでしょう。

インテリア設計士資格試験の内容

インテリア設計士の資格試験は2級と1級があり、いずれも受験資格が細かく設定されています。資格試験の内容について、2級と1級それぞれ分けて見ていきましょう。

試験の目的

インテリア設計士の資格試験は、生活者が安全で快適な住生活を送れるようにインテリアの計画や設計、生産、施工、監理などに関する各技術を習得した人材を育成する目的で開催されています。

合格後に認定を行うことで、技術習得に加えて合格者の社会的地位の向上という目的も兼ねていると言えるでしょう。

参考:http://www.jp-interior.or.jp/index.html

2級の概要

2級インテリア設計士は、建築やインテリア関係の大学、短大、専門学校、高等専門学校、高校などに在籍している人や卒業した人が受験対象です。関連の学校に通学していない人でも20歳以上であれば受験可能で、いずれも実務経験は必要ありません。

学科試験と実技試験があります。

学科試験では

- インテリアデザインの基礎

- 建築物やインテリア、家具などの構造

- インテリア材料

- 電気や給排水などの各種設備

- 関連法規法令

といった項目に関する問題が出題されます。

実技試験では

- 生活住空間デザインの計画案やコンセプトの作成

- 室内設計図の製図

が出題されます。

基礎的なレベルの問題が公式テキストから多く出題されます。インテリアに関する知識や仕事経験がない初心者でも学習しやすいので、インテリア業界に入るきっかけとして取得するには取り組みやすいと言えるでしょう。

1級の概要

1級インテリア設計士は、建築やインテリア関係の大学、短大、専門学校、高等専門学校、高校などを卒業し一定期間の実務経験を持つ人が受験対象です。関連の学校を卒業していない人は5年の実務経験があれば受験できます。

1級も2級と同じく学科試験と実技試験があります。

学科試験はインテリアデザインやインテリアデザイン史、技術関係等インテリア全般から出された課題に対して800~1000字の論文を書きます。

実技試験では

- 生活住空間デザインの計画案やコンセプトの作成

- 室内設計図の製図

が出題されます。

2級とは違って学科試験が論文となるため、インテリア全般の知識を幅広く勉強しておく必要があります。実技試験も2級と比べると高度な問題が出題されますから、平面図や透視図、天井伏図といった図面の作成に慣れておくことが大切です。

インテリア設計士資格試験の合格率や難易度

インテリア設計士の資格試験の合格率は、2級で80%程度、1級で50%程度と言われています。他のインテリア関連の資格試験と比べると合格しやすい資格です。

参考:https://www.space-design.co.jp/license/interior_designer.html

インテリア設計士の資格試験は、学科試験と実技試験を同時受験する以外に、学科か実技のいずれか1科目のみの受験という選択も可能です。インテリアの知識がほとんどない状態から学習を始める場合、仕事などとの両立が難しいと感じたら1科目だけ集中して学習し、合格出来たら翌年以降に残りの1科目を学習するといった方法も選べます。

公式テキストや問題集を使って勉強すれば合格できる確率は高いので、難易度はあまり高くないと考えていいでしょう。

インテリア設計士資格試験の注意点

インテリア設計士の資格試験は、インテリア業界での経験がある場合は免除になる試験があるなど1級も2級も受験資格に細かい設定があります。受験申し込みをする前に、受験資格をしっかり確認しておきましょう。

受験を申し込む際には、受験する科目数の決定と受験資格を証明する書類の準備が必要です。検定料は1科目受験で10,000円、2科目受験で15,000円ですので振り込む際に間違えないように注意しましょう。

卒業証明書や資格証明書などの取得に時間がかかることがあります。受験を決めたら早めに準備しておくことが大切です。

インテリア設計士になるには?

空間のインテリアをデザインするインテリア設計士は、インテリア業界で幅広く活躍できる仕事です。インテリア設計士になるにはどのような方法があるのか、主な3つの方法を紹介します。

インテリアが学べる大学・短大に進学する

建築学科や住居学科、生活デザイン学科など建築やインテリアの専門課程がある大学や短大に進学すると、基本的な知識がしっかり身に付きます。

通学期間が2~4年と長く授業料が高いのはデメリットですが、歴史やデザイン、法律などインテリア以外の知識を幅広く学べる点は大きなメリットです。

また、大学や短大から資格取得に関する積極的なサポートを受けられます。専門知識が豊富な教授群から直接指導を受けられることもあり、インテリア設計士になるために必要な学習を網羅できるでしょう。

専門学校に進学する

インテリアや空間デザインを学べるコースがある専門学校に進学すると、インテリアに関する専門的な授業を受けられます。

通学期間は1~2年と大学や短大より短めな分、授業料が大学や短大よりも安く抑えられることが多いです。コースが細分化されており、建築CGやディスプレイなど就職後すぐに活用できるような実践的な内容を実習できるのも、専門学校に通学する大きなメリットと言えるでしょう。

通信講座や独学

半年~1年間の通信講座を利用すると大学や短大、専門学校より安い費用で学習できます。

苦手な分野を集中的に学習するなど自分のペースで学習できますので、インテリアや建築に関する知識や仕事経験がある程度身に付いている人に向いています。時間や場所を問わず学習できるため、仕事をしながら試験勉強を進めたい人には取り組みやすい方法です。

インテリア設計士の将来性

高齢化社会が進んできている現在、建築物はバリアフリー化が進んでいます。住宅やオフィスだけでなく商業施設や医療施設などあらゆる建築物において、高齢者をはじめあらゆる人が過ごしやすい空間づくりが求められています。

さらに今後は在宅勤務が推奨され、住宅にオフィス機能を加えるニーズも増えていく可能性が高いです。こうした空間づくりの多様化に伴って、インテリアに関する幅広い知識と技術で設計や提案、企画など幅広い業務に対応できるインテリア設計士の需要はますます高まっていくでしょう。

おわりに

インテリア設計士は、他のインテリア関連の資格と比べると比較的取得しやすいため、インテリアが好きでこれからインテリアに関する仕事に就きたい人にとっては有益な資格です。

すでにインテリア業界で働いている人にとっても、建築士などの資格を取るためのステップとして取得するのがおすすめです。

快適性やデザイン性など、さまざまな視点を複合的にとらえて設計するインテリアのプロであるインテリア設計士は、今後さらにニーズが増え、インテリア業界で活躍できる職業として注目を集めていくでしょう。