理系の大学に進学を考えている方の中には、電気系の学部に興味を持っている方もいるのではないでしょうか?その中でも「電子工学」は、卒業後の就職にも強い分野だと耳にしたことのある方も多いはず。

そこで今回は「電子工学」がどのような学問なのかを詳しく解説します。また、どのような方に向いている学問なのか、そして電子工学を学べる場所や学んだ後の進路、将来の展望についてもご紹介します。

目次

電子工学とはどのような学問なのか?

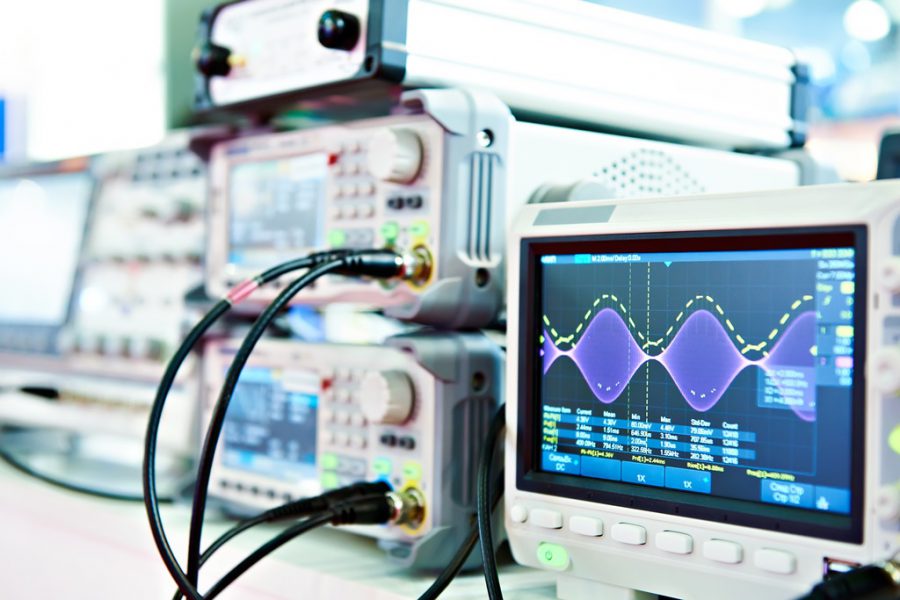

電子工学とは、電子運動による現象を研究し、その現象を応用する技術や装置を研究・開発する学問のこと。別名「エレクトロニクス」とも呼ばれています。

電気エネルギーの発生や輸送、制御を行う電気応用機器を開発・研究する「電気工学」から派生した学問です。

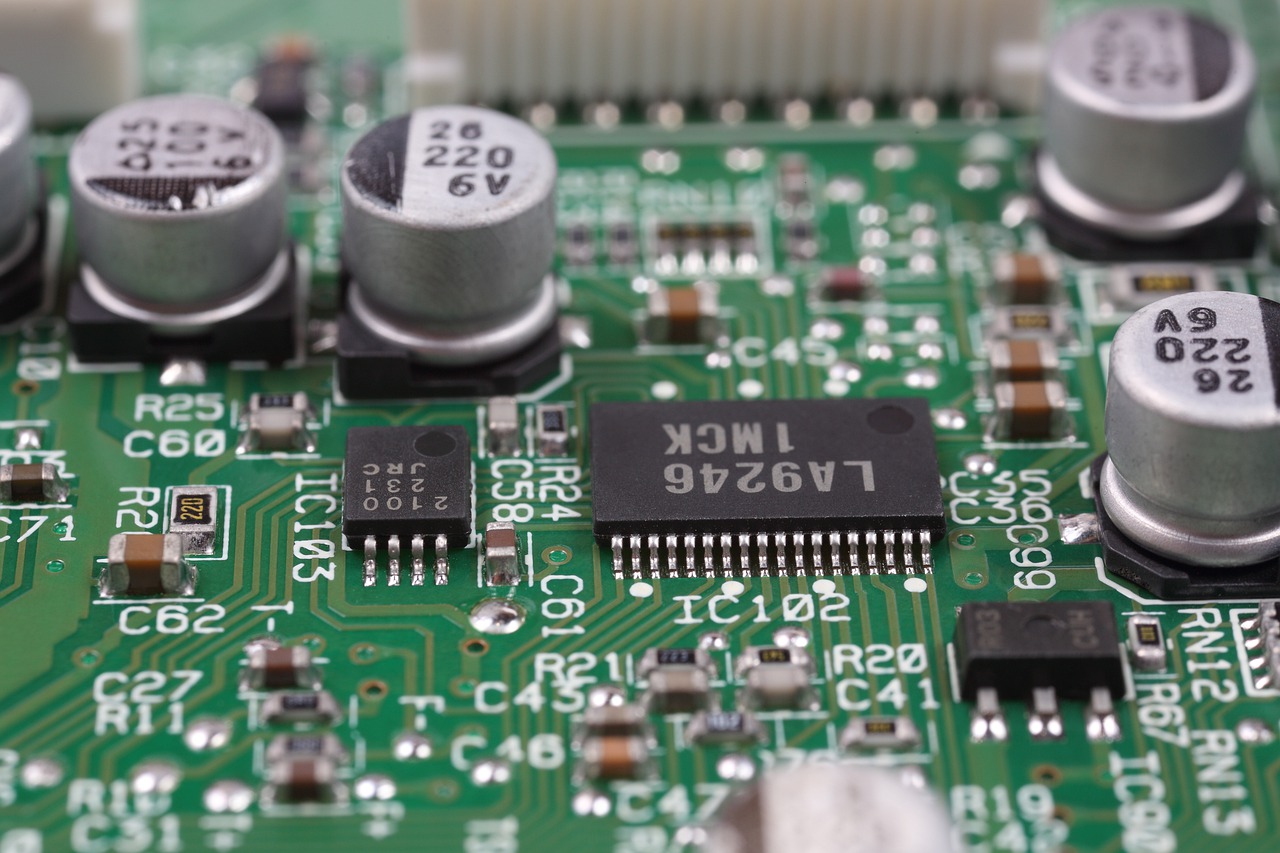

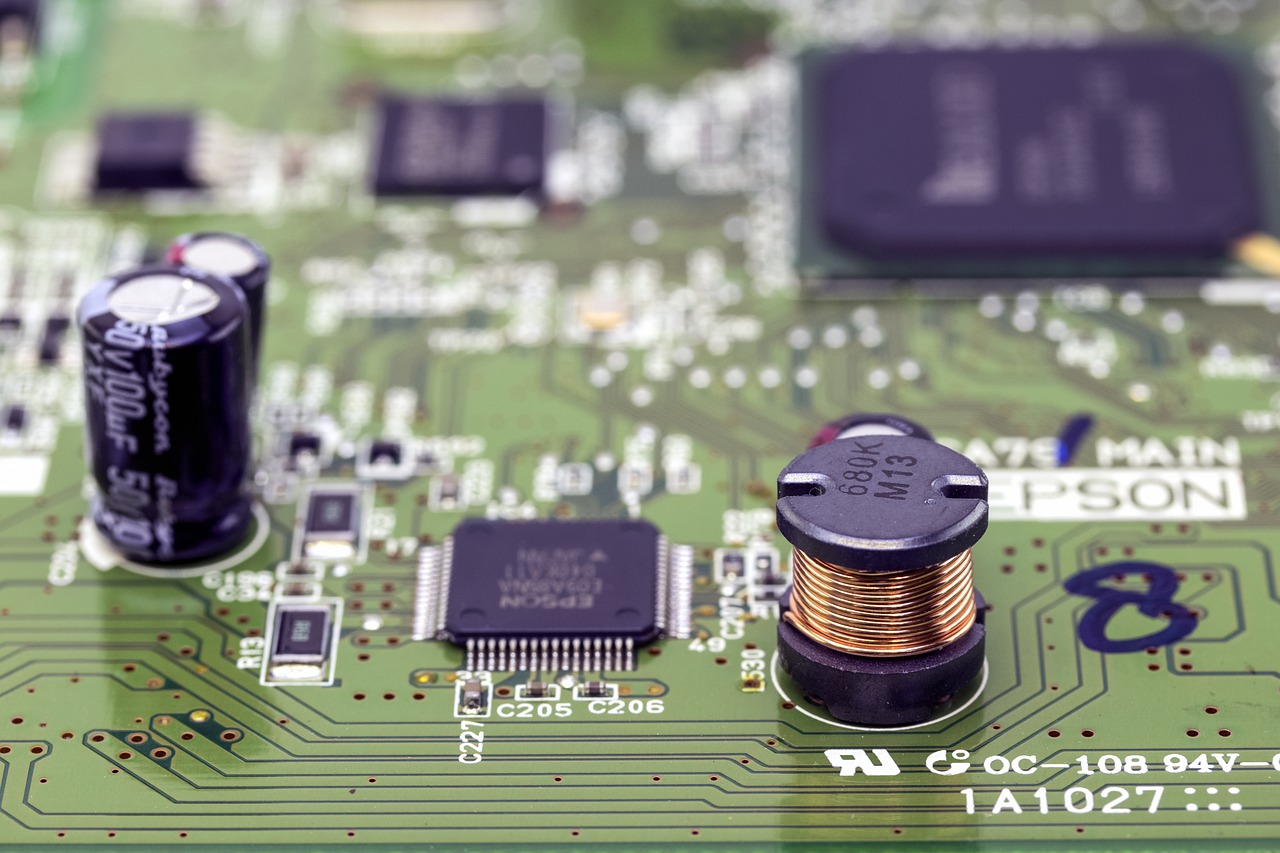

電話やテレビ、衛星など、様々な電気通信機器の誕生や半導体・集積回路やコンピューターなど様々なエレクトロニクスの分野が凄まじい早さで発展したことにより、それらを専門に研究する学問として「電子工学」が誕生したのです。

この電子工学で生み出された代表的なものが「半導体」や「磁性体」です。このように電子工学という学問は私たちの日々の生活に欠かせない存在となっています。

電子工学と情報工学の違いとは?

電子工学について調べていると「情報工学」という学問をよく目にすることでしょう。ここからは、両者の違いについて詳しくみていきます。

情報工学は、情報処理やネットワーク関連、そしてソフトウェアなど、コンピューターの応用分野や技術を研究・開発する学問です。近年では、画像や音声認識などの情報処理技術や情報通信ネットワーク技術、人工知能など知能情報処理が急激に発展しています。それらの高度ソフトウェア技術を学ぶのが情報工学という分野なのです。

一般的に、電子工学はハードウェア寄り、情報工学はソフトウェア寄りと表現されます。しかし、コンピューター社会の現代において両者の学問はとても密接に関連しており、両方の学科において似たような研究がされることも少なくありません。

電子工学はどんな人に向いている?

ここからは、電子工学という学問がどのような方に向いているかについて解説していきましょう。ご自身に当てはまるかどうかを確認しながら読み進めていってください。

最先端の電子機器や電気製品に興味のある人

電子工学は、コンピューターなどの電子機器やその他の電気機器に興味のある方にとてもおすすめの学問です。最先端の技術に興味があり、電子機器などの分野のスペシャリストを目指す方にもおすすめです。

また、機械の構造に強く、好奇心が旺盛で探求していく気持ちが強い方、そして新しい知識を積極的に学びたい意欲のある方にとても向いている学問といえるでしょう。

後ほど詳しく解説しますが、電子工学を学んだ学生の多くは様々な業界のメーカーに就職し、製品開発や研究を行っています。そのため自らが生み出したアイディアを形にしていいく積極性や自主性がある方も電子工学に向いています。

数学や物理学が好きな人

電子工学は、数学や物理学が得意な方・好きな方に向いている学問です。もちろん、それらが得意でなくても、ある程度の知識があれば電子工学を学んでいくことはできます。

しかし、実際に研究を進めていく中で、高校の数学で学ぶ「微分・積分」やベクトル、物理で学ぶ「電磁気学」や「力学」などの知識を使うことが多いため、数学や物理学が好きであることが研究を進めていく中でとても有利に働くでしょう。

忍耐力や体力がある人

電子工学は忍耐力や体力が必要な学問です。なぜなら、電気回路や電子回路、そして電磁気など多岐に渡る分野を学んでいく必要があるからです。研究室に所属すると授業以外の時間を使って研究を行うこともあります。そのため、体力や集中力がとても必要な学問なのです。

そして、電子工学を学ぶためには、問題点を分析する力やじっくり地道に研究に取り組むことも大切なポイントです。コツコツと努力を重ねていく真面目さも必要といえるでしょう。

電子工学を学ぶためにはどうすればいい?

電子工学に興味は持っているけれど、実際どのように学んでいけばよいかお悩みの方も多いでしょう。もちろん独学で学ぶこともできますが、「専門学校・短期大学」、「大学」、「大学院」などで学ぶのが一般的です。

専門学校・短期大学

「専門学校」や「短期大学」へ進学して電子工学を学ぶのもひとつの手段です。短期大学の場合はほとんどが2年制ですが、専門学校の場合は学校によって2年制・3年制があります。

数学や物理学などの基礎科目から学び始め、量子力学や電子情報機器などの専門的な分野についても学んでいきます。学校によっては、プログラミングなどに関連する学問も履修できます。

専門学校や短期大学を卒業してそのまま就職する方ももちろん多くいますが、中には学びを深めたいと大学への編入を希望する方もいます。編入学制度のある大学への編入試験に合格すれば、その後大学に進学することも可能です。

しかし、大学への編入学はそう簡単なものではありません。小論文や面接、英語やそのほかの必要科目の試験があるため、学校に通いながらそれらの試験対策を行う必要があります。また、大学によっては3年次ではなく2年次からスタートの学校も多くあります。そのため、1年次から4年制大学に進学するよりも1年遅れて卒業になるパターンも考えられます。

卒業後の進路を考えた際、専門学校や短期大学と比較して大学を卒業していた方が幅広い選択肢の中から選べることが多いです。よって、大学進学に少しでも興味がある方は、高校卒業後の進路として4年制大学を選択することをおすすめします。

大学

電子工学を学ぶために一番おすすめなのが「大学」への進学です。その理由のひとつは、専門学校や短期大学と比べてより専門的な知識を習得し、学びを深められるからです。大学で実際にどのような学びを得られるのかについては、この後の章で詳しくご紹介します。

また大卒であることで進路の幅がとても広がることも、おすすめする理由です。大手企業やメーカーの場合、大卒以上を募集対象としているケースが多くあるため、希望の業界や職種が決まっている場合は応募条件を確認してから進路を決めると良いでしょう。

大学院

大学で電子工学の学びを深めた学生の中には、大学院への進学を希望する方も多くいます。大学で電子工学を学んだ方のおよそ60%が就職するのに対し、30%を超える方たちが大学院への進学を選択しています。特に国立の場合はおよそ60%、公立の場合は44%もの学生が大学院へ進学しているというデータもあります。

大学院では、終業期間が2年の「修士課程」と終業期間が5年の「博士課程」があり、研究内容や目的によって選択することができます。

大学院へ進学するメリットとして、大企業への就職がしやすくなること、そしてより専門的な職種に従事できることが挙げられるでしょう。一方で、社会人デビューが遅くなることや学費がかかるなどのデメリットもあります。

留学するという選択肢もあり

国内で電子工学を学ぶのではなく、世界の最先端技術や研究に触れるために留学を選択する方もいます。電子工学の研究・開発が特に発展しているアメリカには、電子工学を専門とする学校が多数存在します。

短期留学を受け入れている学校はもちろんのこと、留学生でも学位を取れる学校も数多くありますので、興味のある方はぜひ留学も視野に入れて進路を選択しましょう。

大学ではどのような授業がある?卒業研究は必須?

大学に進学した場合、具体的にどのような授業を受け、学びを深めていくのでしょうか?そしてよく耳にする「卒業研究」とは、必ず行う必要があるものなのでしょうか?

大学の授業ではどのようなことを学ぶ?授業例も紹介

大学では、4年間を通して電子や電気の仕組みをきちんと理解し、日常生活に役立つ電子機器や電気製品・サービスを生み出すための技術や知識を習得していきます。1年次から4年次にかけてどのような授業を行うのか、大まかな流れについてまとめました。

【1年次】

- 微分・積分や線形代数などの数学や物理学

- 電子回路の仕組み

- 電気・電圧について

【2年次】

- コンピューター設計

- 電子部品の仕組みや電気・電子の特性に関する実験

【3年次】

- ロボット制御・半導体・通信アンテナ・信号処理など専門的な領域に関する知識

- 自らプログラミングを行い、機械を動かす実習など

【4年次】

- 研究室に所属し、研究課題の実験・考察

卒業研究は必須!

大学で電子工学を学ぶ上で、卒業研究は避けて通れません。一般的には4年次に興味のある研究室に入り、担当教授の指導のもと研究課題の実験や考察を行っていきます。

研究トピックは医療機器や電気自動車、ロボット、アンテナ、機械学習や自然エネルギーなど所属する研究室の教授によって様々です。たくさんある専門分野の中から興味のあるトピックを選びましょう。

一般的に10〜20人の学生がひとつの研究室に所属し、研究に取り組んでいきます。研究室に入るためには、一定の取得単位数が求められることがほとんどです。そのため、1年次からきちんと必要な単位を取得することが求められます。

研究室では、それまで培ってきた知識や技術をフル活用して研究を進めていきます。何か問題にぶつかった際の問題解決能力や実践する力が試されるでしょう。

また研究内容は、論文としてまとめることはもちろんのこと、研究室内でプレゼン発表も行います。そのため、文章力はもちろん、人前で話す力を養うこともできます。

電子工学を学んだ先の進路は?業界・職種を徹底解説

電子工学を大学で学んだ後の進路について気になる方も多いでしょう。卒業後の進路は大きく分けて2つ。「就職」か「大学院への進学」です。

大学院に進学する方の割合は全体の3割を超えており、より専門的な分野の研究をしていきたいと考える学生が非常に多くいるようです。

ここからは、就職を選択する学生の進路について詳しくみていきましょう。

電子工学を学んだ学生たちが就職する主な業界は次の通りです。

- 電機・機械メーカー

- 自動車・輸送用機器

- 鉄道・航空・運輸

- 精密・医療機器

- 通信

- ソフトウェア・情報処理・ネット関連

- その他メーカー

- 鉄鋼・鉱業など

電子工学を学んだ学生たちの多くは、自動車や電気機器、コンピューターなどのメーカーに就職し、電子制御に関わる研究開発を行う人がとても多くいます。

主な職種としては、研究・開発に取り組む「研究職」をはじめ、商品の設計図の作成から生産までを行う 「設計開発職」、製品を効率よく製造するための工程を考える「製造技術職」などがあります。

そのほかにも、エンジニアや通信技術者、そして電子・電気系研究技術者など様々な職種において活躍しています。

電子工学の知識はその後どのように役立つ?電子工学の将来の展望とは?

電子工学で身につけた知識や技術は、あらゆる産業や業界において活用できることから、その開発テーマは無限に広がっています。情報通信技術やロボット開発など、次世代のハイテク産業を支えるために必要とされる学問のひとつです。

就職の際はもちろんのこと、その後のキャリアにおいてもとても役立つ可能性が高いため、これから大学進学を控える学生さんにとって学んでおいて損はない学問といえるでしょう。

電子工学に興味がある学生さんへ

電子工学とはどのような学問なのか、そして電子工学を学んだ後の進路や将来の展望について詳しく解説してきました。電子工学という学問は、私たちの生活を支えるためにとても重要な役割を果たしていることがわかりました。

電子工学の知識や技術はあらゆる産業や業界で必要とされているため、在学中にしっかりと学び知識を得ることができれば卒業後の進路にも困らずに済むでしょう。

今回の記事が、電子工学に興味のある方の進路選択を後押しするきっかけになれたらと願っています。