高齢化が進む現代社会において、いま最も重要

な問題にあげられるのが福祉や介護を取り巻く

環境である。

介護を受ける人(被介護者)は、より安全で快

適な生活を過ごしたい。介護の現場で働く人(介

護者)は、できるだけ作業負担を軽減し、持続

可能な介護サービスを提供したい。相反する難

しいテーマだが、現場は「待ったなし」の切実

な状況にある。時代が求めるこの喫緊の課題に、

機械工学の側面から光を当てた若者たちがいる。

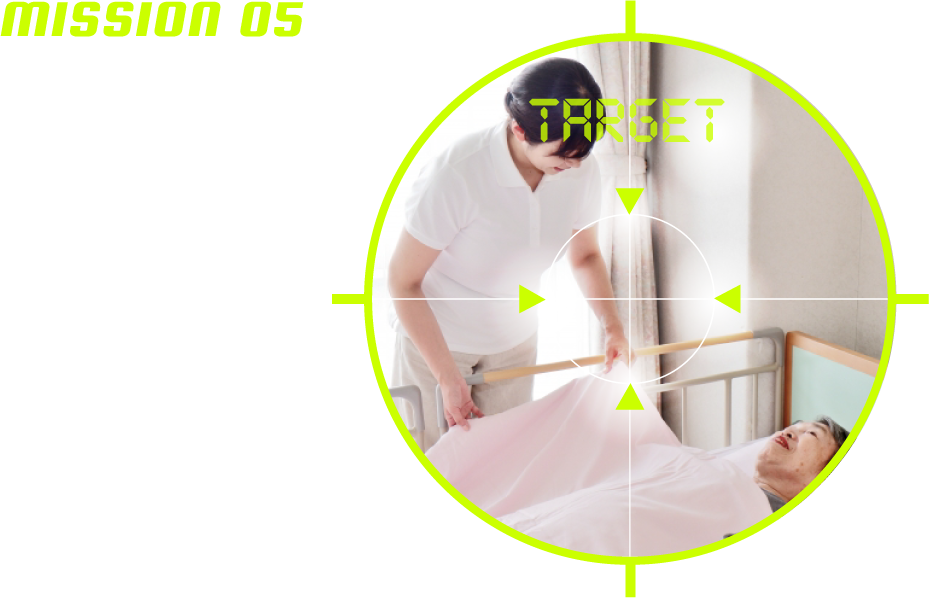

介護の現場では、日々さまざまな作業が繰り返されている。なかでも、スタッフの大きな負担となっているのが「移乗」である。ベッドから車いすへ、また車いすからベッドへ。被介護者を移すこの単純な作業が大きな問題なのである。そこで、この作業をサポートする「移乗支援機器」の開発が、本学の機械システム工学科を中心に進められた。

開発には、いくつものハードルがあった。まず、一般の病室や住宅で使える小型軽量タイプであること。操作がスムーズで快適であること。安全性と耐久性に優れていること。もちろん、コストも無視できない。開発チームは、実際に医療と介護の現場に足を運び、介護士や看護師、被介護者たちにヒアリング。設計と試作を繰り返し、ようやく完成にこぎつけた。

これに先立って、本学では久留米大学医学部と共同で、あるプロジェクトが進んでいた。認知症患者のベッドからの転倒や徘徊が大きな問題となっていたため、患者がベッドを離れるときの動きを独自のセンサーで数値化。常時モニターしながら、離床によるトラブルが起きる前にナースが対応するシステムの開発をめざしていたのである。

この「臥床患者の活動計測システム」と「移乗支援機器」「対話型自動車いす」が実現するのは、まさに三位一体の介護体制といえる。ベッドで寝ている時間、ベッドから車いすに移動する時間、車いすで移動する時間。3つの生活時間は、そのまま介護サービスの時間でもある。それぞれの作業を繋ぐことで、「不安と負担の時間」を「安全で快適なひととき」に変える仕組みが構築できた。

「自動車工学の久留米工業大学」。本学は、長くこのイメージとともに認知され、地域にも業界にも親しまれてきた。しかし、時代は変わる。今後は、これまでの実績を踏まえながら「社会福祉の先端モビリティ研究の久留米工業大学」のブランドイメージを確立させていくだろう。