本学が推進してきた「スマートモビリティ

プロジェクト」については、この特設サイト

の「MISSION 01」でも紹介した。

プロジェクトの推進母体は、「インテリジェント・

モビリティ研究所」(IML)。IMLは、情報通信、地

図情報、産業機械、福祉サービスなどの分野を牽引す

る企業や研究機関に呼びかけて協力を要請してきた。こ

の要請に応え、IMLとともに「対話型AI自動運転車いす

パートナーモビリティ」(以下「パートナーモビリティ」)の

開発に協力しているのがNTTドコモ九州(以下ドコモ)である。

開発から実用化、そして製品化へ。5Gを背景に、最先端の通信技

術がパートナーモビリティの進化を加速させる。

面白くなってきた。

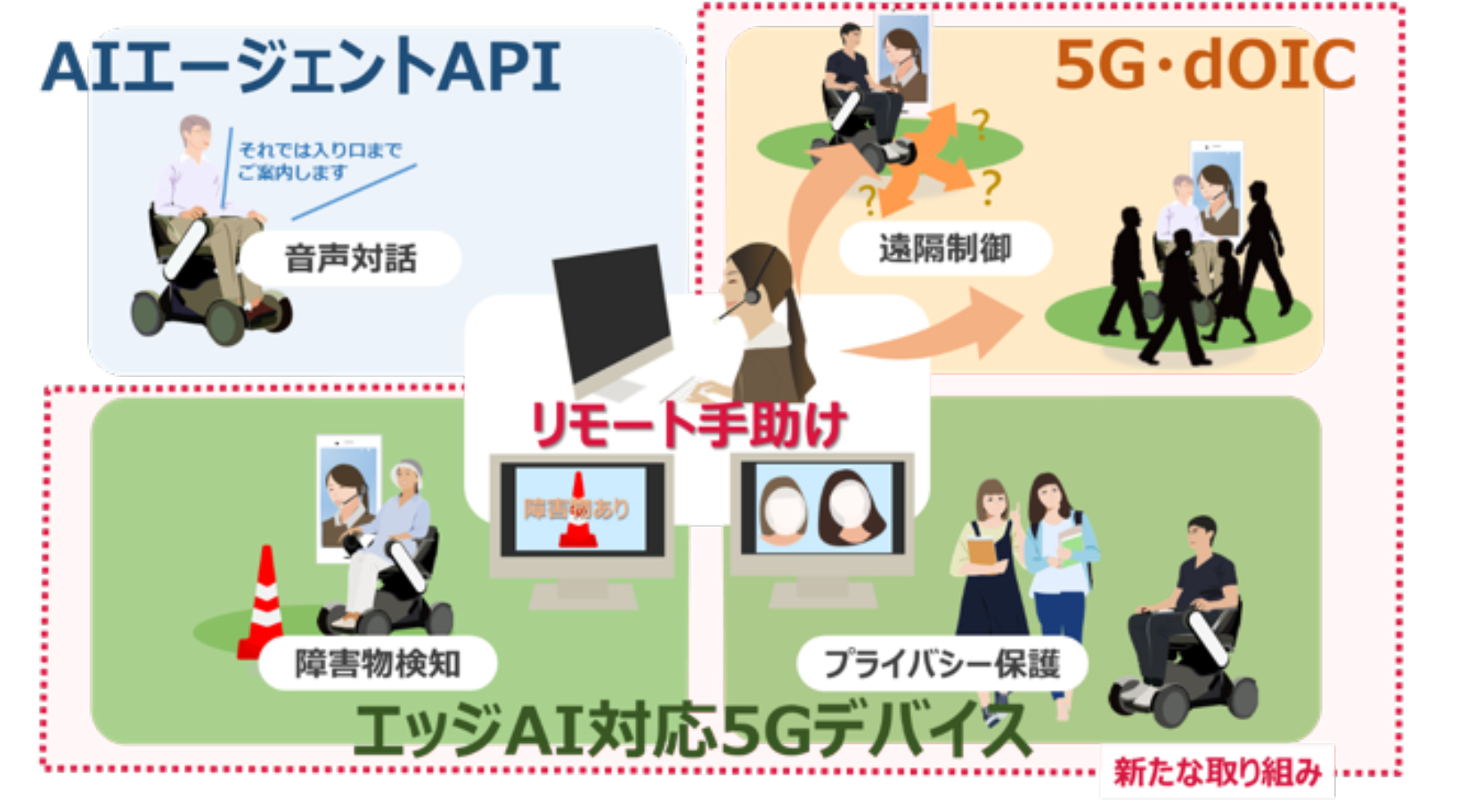

実証試験は2017年から進められている。走行する道の状況がパートナーモビリティの自動運転機能に一定の影響を与えることは、かねてから予想されていた。たとえば、道にあるさまざまな障害物や歩行者の混雑状況によってモビリティ自身の位置を正確に認識できなくなることがある。デジタルマップに表記されていない場所もまだまだ多い。このような状況に直面するとモビリティは事態を判断できずに立ち往生してしまう。また、利用者の体調が急に悪くなる可能性もある。こうしたトラブルをマネジメントするシステム。それが、ドコモとともに開発しているのは「リモート手助け」である。

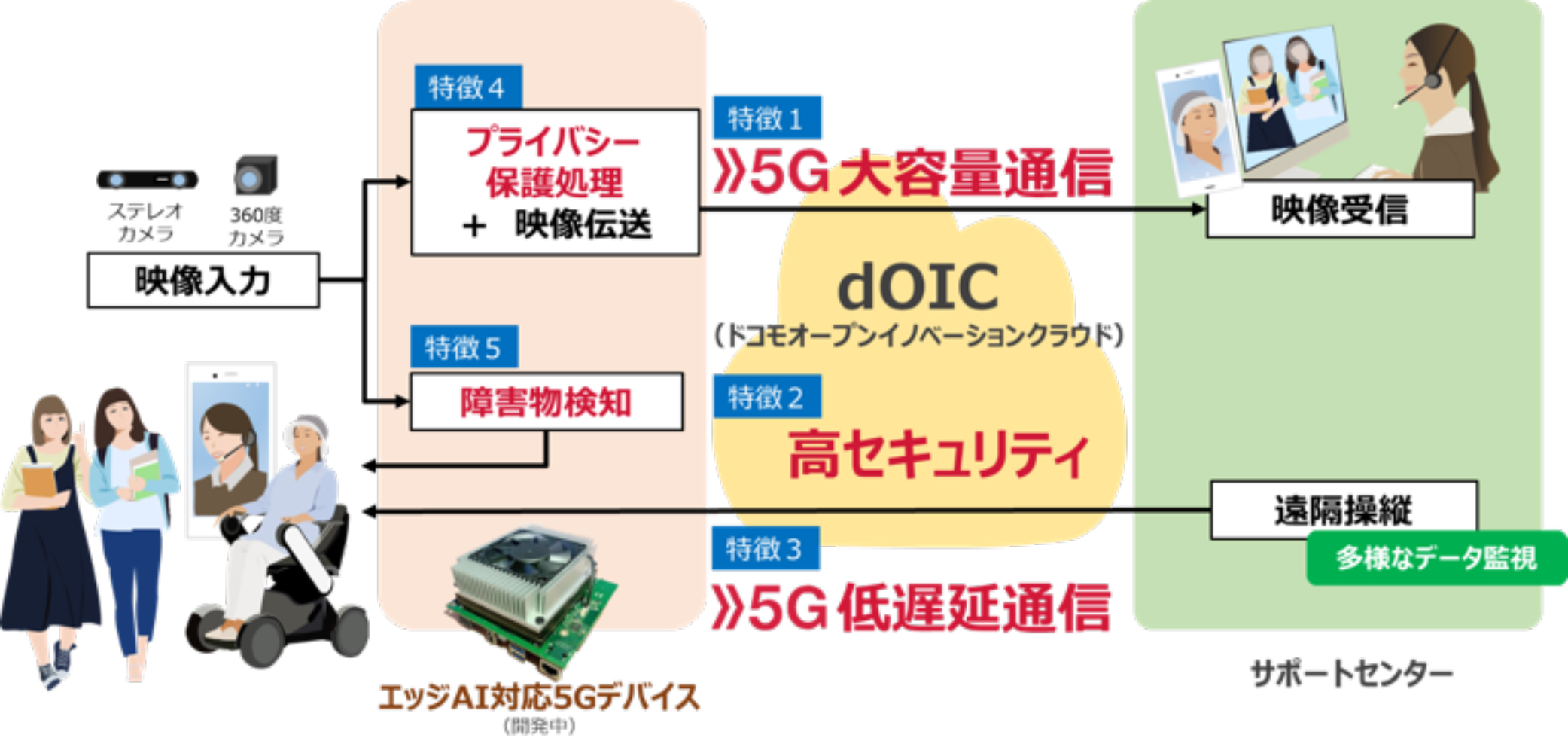

「リモート手助け」は、5Gに加えてドコモオープンイノベーションクラウドⓇ(dOIC)と呼ばれる独自のデータ通信技術によって支えられている。超高精細でリアルタイムな映像伝送と、正確な遠隔操縦によってパートナーモビリティを遠隔地からコントロール。トラブルを回避しながら、利用者を現場から安全に移動させるのである。さらに、「エッジAI対応5Gデバイス」と呼ばれる特殊なデバイスを開発。格段に進化したAI処理機能によって自動運転を補助する。

もちろん、安全性とプライバシー対策も万全である。インターネットを経由しないdOICを活用することで高度なセキュリティ環境を実現。「エッジAI対応5Gデバイス」が顔認証によってプライバシーを保護する。障害物があっても、混雑した場所でも心配ない。万一、体に異変があっても大丈夫。離れていても、利用者は常に見守られている。必要な手助けを受けられるのだ。

IMLはドコモという新しいパートナーを得ることで、パートナーモビリティに「やさしさ」や「思いやり」の機能を注ぎ込んだ。それは、利用者の新たな足である。そして、翼でもあるのだ。

IMLを率いる東大輔教授の専門は、航空機と自動車の空力デザインである。博士号は、航空機のデルタ翼に関する研究で取得した。民間企業の最前線で、レーシングカーのデザインを手がけた経験もある。このパートナーモビリティに、フォーミュラカーを走らせる高度な空力理論は必要ない。旅客機を支える翼の設計とも無縁だろう。しかし、時代の風はここにデザインされている。それは、引きこもりがちだった人々を青空の下に送り出す翼でもある。

通信は、5G(第5世代)に突入した。人と人、人と社会、そして人とノリモノとの関係は、いまどのような世代に向かおうとしているのだろうか。