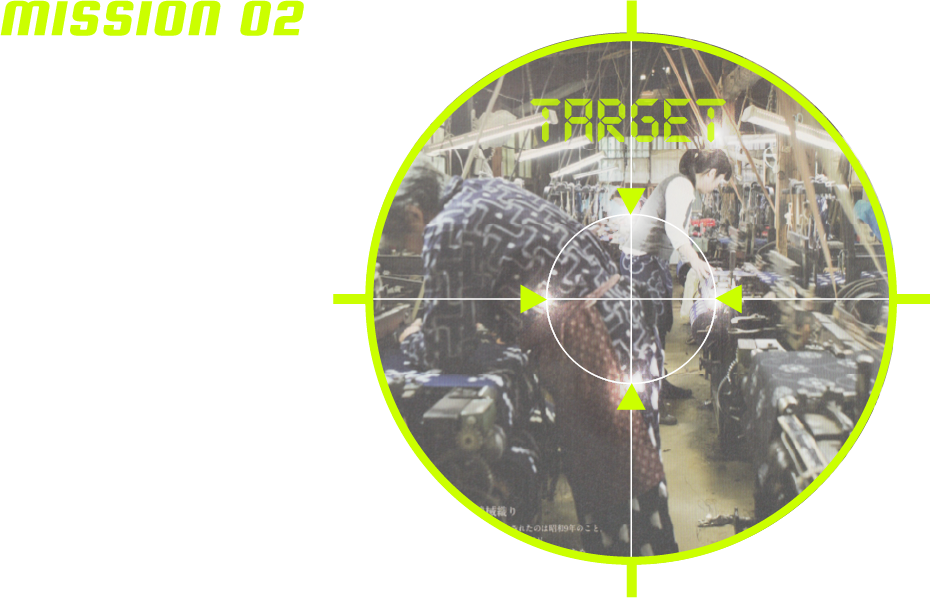

久留米絣は、久留米を中心とした

周辺地域で作られている伝統的な織物。

備後絣、伊予絣と並ぶ日本三大絣のひとつで、

国の重要無形文化財にも指定されている。

伝統産業は、「時間の産物」である。数十年、

数百年を経て改良が重ねられ、磨かれ、

価値を高めていく。が、一方で、

その設備にも歳月は

容赦なく蓄積し、

傷み、不具合を露わにしていく。

久留米絣も、製造機器の老朽化は深刻で、

補修部品の確保もままならないという状態が続いていた。

この窮状を知って、

機械システム工学科が動いた。

久留米絣の発祥は、江戸時代後期にまで遡る。創始したのは、地元の米穀商の娘だった井上伝である。絣の技法はそれまでにもあったが、井上は独自のアイデアを加え、これが久留米絣の原型となった。いまからおよそ200年前のことだ。のちに、その独特の風合いが評判となり、久留米藩も地域の産業として生産を奨励。「久留米絣」として全国に広がることになる。

一方、国産初の動力織機が生まれるのは1896年。発明したのはトヨタの創業者・豊田佐吉である。「Y式織機」と呼ばれるその機械は久留米絣にも導入され、なんと、いまも工場で稼働している。とはいえ、「100年もの」のビンテージ・マシン。老朽化は否めない。メンテナンスを重ねて、なんとか“現役”を続けてきたが、いまでは補修部品の確保さえ容易ではない。

そこで、本学の機械システム工学科が中心となって立ち上げたのが「久留米絣プロジェクト」だった。教員と学生が工場に足を運び、課題の解決に取り組んだ。試行錯誤のすえ、昔ながらの鋳造技術に最新の3次元CADと3Dプリンタを組み合わせて、補修部品の製造をサポート。安定生産に貢献している。

井上伝も豊田佐吉も、時代の最先端を走るパイオニアだった。ものづくりにかける彼らの情熱は、いま、私たちのハートと確かに響き合っている。

先進技術は時代を超える。しかし、そのベクトルは、未来だけに向いているわけではない。ときに、過去へ遡り、地域に根づいた固有の文化や産業にも積極的にアプローチする。伝統を継承し、それを新たな時代に向けて再生する。そうした活動もまた、久留米工業大学に託された重要なミッションなのである。