満州屋

■平成19年2月5日 八女市北川内(旧上陽町北川内)の民家

昨年10月に八女市と合併した上陽町はアーチの石橋群で有名ですが、民家も面白いものが残っています。北川内には大型の民家が多く残っていますが、中でも「満州屋」と「アメリカ屋」と呼ばれている家屋は贅を尽くした材料が使われています。「満州屋」は満州で料亭を開いていた当主が故郷に建てた隠居家で、「アメリカ屋」は同様にカリフォルニアで農業を営んだ後に帰国した当主が建てたものです。他にも南側に角座敷を設けた大型の民家が多くあります。

満州屋玄関

満州屋 龍の棟飾

満州屋応接間

満州屋仏間

満州屋床の間

満州屋写真を飾った壁

満州屋仏間

アメリカ屋西面

アメリカ屋玄関

アメリカ屋座敷

アメリカ屋便所の天井

大型の民家

南に角座敷を持つ民家

南に角座敷を持つ民家

■平成19年2月24日 ほとめきステーションがオープン

昨年11月に行われた久留米市中心市街地商店街の学生まちづくり提案大会で、当研究室の学生達が入選しましたが、その案を実践することになり、壱番街の一角の空き店舗で久留米高専の学生達と一緒に3月末まで「ほとめきステーション」をオープンすることになりました。2月24日〜3月8日は久留米工業大学建築・設備工学科の学生達の作品を展示し、9日から31日までは地元の小学生から募集した作品を展示する予定です。多くの方が訪れてくださることを期待しています。

オープニング式のテープカット

作品を説明する学生

会場内部

ほとめきステーション外観

当研究室の学生達が「ほとめきステーション」で企画した小学生作品展示に千人程の多くの方が訪れていただきました。30日の最終日には優秀作品の表彰式を行いました。会場を訪れた方に投票してもらい、その結果上位10点が優秀賞に選ばれました。ほとめきステーションも3月末で終了ですが、今後も何かのかたちで商店街活性化に関わって行きたいと考えています。

■平成19年3月30日 ほとめきステーションにて小学生作品優秀賞表彰式

小学生の作品展

小学生の作品展

落書きコーナー

小学生作品の表彰式

18年の話題でも紹介しました小鹿田焼の里である皿山地区と池の鶴地区の景観保全のための検討会が開かれました。今後基礎調査が開始されます。大森研究室もそのメンバーに加わることになり、この日地元の方との交流会に参加しました。窯元として作品の製作と伝統技術の維持に日々取り組んでいらっしゃる魅力的な方々です。

■平成19年3月27日 小鹿田焼の里である皿山地区の景観

陶土を砕く唐臼

3日弱燃え続ける登り窯

登り窯の煙がたなびく皿山地区

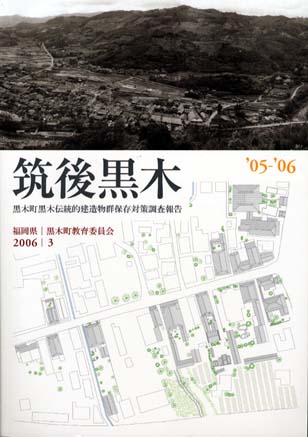

平成16年度〜17年度に行われた福岡県八女郡黒木町黒木地区の伝統的建造物群保存対策調査に大森研究室も参加し、報告書を執筆していましたが、その報告書の修正版が完成しました。カラーがふんだんに使われ町並み景観の魅力が分かりやすくなっています。

現在は保存に向けて、住民説明会や保存計画の策定を行っています。

黒木は、町並みと村並みそれを取り巻く川と山並みが接近しており、近くの八女福島伝統的建造物群保存地区とはまた異なった緑の多い景観を見ることができます。

■平成19年3月30日 黒木の町並み調査報告書発刊

小鹿田焼の里・皿山では5月3日〜5日の新緑の美しい季節に唐臼祭が開催されています。今年で3回目です。窯元で蹴ろくろ体験ができ、小鹿田焼のファンが毎年多く詰め掛けます。今後のまちづくりの方針の一助とするために3日に観光客を対象にアンケート調査を行いました。5月の爽やかな晴天に恵まれ観光客の出足も良く、また、アンケートのお礼に窯元提供の小鹿田焼が付くとあって、予定より早くアンケート調査を終了することができました。

■平成19年5月3日 小鹿田焼の里・皿山でのアンケート調査

蹴ろくろ体験

上流の池の鶴の棚田

新緑が美しい皿山地区

坂本家のガレージを借りたアンケート場

楠があるそば茶屋

観光客で賑わう窯元

八女福島や黒木町を流れている矢部川の源流がある矢部村には美しい自然景観が残っています。黒木町と矢部村の境にある日向神(ひゅうがみ)ダムは、ロッククライミングの練習場にもなるほどの急峻な岩山に造られたダムです。

源流に近い場所にある「杣の里渓流公園」では、緑豊かな広葉樹林に囲まれて、一枚岩の川底を冷たい清水が流れています

■平成19年8月14日 奥八女の自然景観

岩の川底を流れる渓流

山奥に位置する「杣の里渓流公園」

淵と浅瀬のある渓流

日向神ダム

日向神ダム

(財)九州地域産業活性化センターと博多津にぎわい復興計画研究会の主催で「文化資源活用」についてシンポジウムが開催されました。基調講演は上智大学客員教授 遠藤宣雄先生による「遺産エンジニアリング」で、カンボジアやインドでの遺産活用についての実践的な話を聴くことができました。その後のパネディスカッションには大森もパネラーとして参加し九州の文化遺産をどのように生かしていくかについてディスカッションをしました。地元福岡市姪浜には「姪浜を愛する会」があり、古写真集を発行したり町並み調査を行ったりと活発な活動を行っています。姪浜は九州の大都市福岡市に残る旧唐津街道沿いの貴重な町並みですが、ビルに囲まれてきています。漁港に近い魚の通りには今でも魚屋さんがたくさあります。地元の方は魚や野菜がおいしくて都心にも近い姪浜から離れられないとのこと。

■平成19年6月26日 ミニシンポ「文化資源活用」に参加、福岡市姪浜の町並み

中庭と離れがある姪浜の典型的な町家

町家を利用した飲食店

背後にマンションが建つ屋敷

旧唐津街道に面する住吉宮

現役の町家

50年前から今も活動している鰹節削り機

交流館中庭側

16〜17年度に伝統的建造物群保存対策調査を行った福岡県八女郡黒木町黒木に伝統町家を再利用したまちなみ交流館が開館しました。明治14年建設の大型の町家「旧松木家住宅」を町が購入して文化財に指定し、約1年かけての修理が終わり13日に開館しました。今後は観光客と住民の交流の場あるいは黒木の文化の情報発信施設として活用されます。これを記念して開館式典後に近隣の重要伝統的建造物群保存地区である、八女福島と筑後吉井、塩田津の町並み保存の取り組みの紹介があり、その後「黒木の町並み保存とまちづくり」というテーマでシンポジウムが開催されました。大森もコーディネーターとして参加し、黒木の町並みの魅力について話をさせていただきました。重要伝統的建造物群保存地区選定に向けた活動の盛り上がりが期待されています。

■平成19年10月13日 黒木に「まちなみ交流館・旧松木家住宅」開館。記念シンポジウム開催

交流館でのシンポジウム

交流館床の間

交流館正面

オーストリアにはザルツブルグ歴史地区やシェーンブルン宮殿と庭園など8つの世界遺産がありますが、オーストリアの美しい山や湖と一体となった文化的景観が最も魅力的だと感じます。それらの景観と管理システムを見学に行きましたのでHallstattの文化的景観とWachau渓谷の文化的景観及びザルツカンマーグート地方のSt.Wolfgangを写真で紹介します。

■平成19年8月31日〜9月6日 オーストリアの文化的景観と観光

Wachau渓谷 ドナウ川に面した葡萄の段々畑

Wachau渓谷 Durnsteinの町並み

Wachau渓谷 Durnsteinと対岸の町

Wolfgang湖

St. Wolfgangの民家

St. Wolfgangのでのパレード

Hallstatt湖に面した急斜面に積み重なる家々

Hallstattの町と岩塩坑がある

背後の山

Hallstattのマルクト広場

Hallstattの町と湖

Hallstattの岩塩坑ツアー

岩塩坑に登るケーブルカー

岩塩坑に下る滑り台

←St. Wolfgangから登るSchafberg山

(1783m)